di Valentina Cabiale

La prima parte di questa intervista ad Andrea Augenti è stata pubblicata il giorno 17 gennaio 2026.

Andrea Augenti è docente di Archeologia Medievale all’Università di Bologna dal 2000. Ha condotto indagini in molti siti d’Italia. È autore di numerose pubblicazioni e membro della redazione della rivista Archeologia Medievale, della Società degli Archeologi Medievisti Italiani e della Society for Medieval Archaeology e Fellow della Society of Antiquaries of London.

Andrea Augenti è docente di Archeologia Medievale all’Università di Bologna dal 2000. Ha condotto indagini in molti siti d’Italia. È autore di numerose pubblicazioni e membro della redazione della rivista Archeologia Medievale, della Società degli Archeologi Medievisti Italiani e della Society for Medieval Archaeology e Fellow della Society of Antiquaries of London.

Joachim Winckelmann, nella sua Storia dell’arte nell’antichità (1764), ha dato il meglio di sé, come tu ricordi, nelle descrizioni delle opere d’arte: ha trovato un modo nuovo di raccontare le sculture, da appassionato osservatore in prima persona, cercando uno stile all’altezza delle opere descritte, che per lui erano al vertice dell’ideale estetico. Oggi Winckelmann farebbe dei podcast?

(ride) Forse farebbe più volentieri dei monologhi di teatro alla Stefano Massini.

Nello specifico dell’ontologia dell’archeologia: Gombrich, in quel libro citato prima, dice una cosa forte, ovvero che l’arte non ha valori universali, in quanto non si esprime attraverso un solo linguaggio condiviso da tutto il genere umano. Mi sono chiesta: e l’archeologia? Raccontiamo molte storie che pensiamo valgano per tutti. Alain Schnapp, grandissimo archeologo e storico dell’archeologia, scrive (in La conquista del passato, recentemente riedito da Johan & Levi) che l’archeologia, a differenza dell’antiquaria, si pone l’obiettivo di indagare la storia degli antenati dell’umanità intera. Ho qualche perplessità su questo approccio, perché penso che un universale imposto o o comunque cresciuto in seno a una minoranza – la civiltà occidentale – sia di per sé deprivato di un senso universale. Cosa ne pensi?

È un discorso complesso. Sono d’accordo sul fatto che sia difficile parlare di valori universali. E forse le parole chiave sono altre. Il centro vero dell’archeologia è proprio l’opposto: indagare le diversità del passato tra le varie culture. Il valore assoluto forse è proprio il passato, però nell’ambito di quel contenitore quello che l’archeologia fa risaltare è la differenza. È il fatto che mentre da noi c’è Carlomagno, in Messico fiorisce la civiltà Maya, con centri come Palenque. Mettere in luce queste potenziali sincronie, e differenze, mi sembra la grande ricchezza dell’archeologia.

Capisco bene cosa dice Gombrich quando afferma che l’arte non è universale. Ma credo che il fascino profondo dell’archeologia sia proprio nello sguardo che abbraccia universalmente il mondo mostrandoci le storie e le differenze dei singoli passati di ogni luogo.

Più volte hai parlato della zona grigia di non sovrapposizione tra fonti materiali e scritte o di altro genere. Ad esempio riguardo al Garbage Project, un progetto rivoluzionario di archeologia del contemporaneo, nato negli anni Settanta per volontà di W. L. Rathje, archeologo dell’università di Tucson. Gli archeologi per quasi trent’anni hanno studiato l’immondizia di determinati quartieri e famiglie, comparando poi i dati con quanto desumibile invece dalle fonti orali, ovvero dalle interviste ai membri di quelle comunità. E i dati non sempre corrispondevano. In particolare, le dichiarazioni sulle birre bevute a settimana risultavano in evidente difetto rispetto al numero delle lattine di birra ritrovate dagli archeologi nei bidoni della spazzatura. Per il medioevo ti viene in mente qualche caso eclatante di dati archeologici che hanno smentito quanto sapevamo dalle fonti scritte?

![]() Un caso riguarda la città di Verona, per la quale abbiamo tre diverse fonti. Il Versus de Verona, un poema altomedievale, ci dice che Verona è una città splendida tutta costruita in pietra, con mura ricoperte di gemme, strade lastricate e al centro un labirinto da cui si esce solo seguendo un filo. Da quanto scritto si capisce che il poema è stato composto da qualche personaggio dotto imbevuto di cultura classica, forse in un monastero. Poi c’è l’Iconografia Rateriana, un disegno rinascimentale copia di un disegno medievale: è una veduta di Verona molto alla “romana”, con anfiteatro, chiese, templi, sembra quasi il plastico di Roma di Italo Gismondi. E poi, terza fonte, ci sono gli scavi archeologici, che ci mostrano una città che nel periodo altomedievale era ben altro: strade invase dal fango, case in legno che avevano sostituito le domus romane, ecc. Considero le zone grigie, ovvero quei casi in cui le diverse fonti divergono, l’aspetto più entusiasmante dell’indagine sul passato, e credo che analizzandole non sia necessario giudicare. Quelli dell’Iconografia Rateriana e del Versus de Verona non sono bugiardi o impostori. Piuttosto dobbiamo domandarci perché hanno rappresentato Verona in quel modo. Per loro l’idea di città prevaleva sul dato materiale. Non avevano il coraggio, la voglia, ma soprattutto la cultura per dire che la città in pietra era in rovina, che gli edifici crollavano, che si seppelliva tra le case e che c’erano enormi fosse di spoliazione e bisognava stare attenti a non cascarci dentro. Allo stesso modo i bevitori di birra di Tucson in Arizona non avrebbero mai detto che bevevano decine di birre a settimana, perché i valori della società nella quale vivevano sono altri. Lì, nella comparazione tra le due fonti, si può capire meglio la società americana degli anni Ottanta del XX secolo così come, guardando alla Verona altomedievale, si vede la mentalità degli abitanti della città in quel periodo, presa nella morsa della contrapposizione tra la città ideale e la città com’era realmente.

Un caso riguarda la città di Verona, per la quale abbiamo tre diverse fonti. Il Versus de Verona, un poema altomedievale, ci dice che Verona è una città splendida tutta costruita in pietra, con mura ricoperte di gemme, strade lastricate e al centro un labirinto da cui si esce solo seguendo un filo. Da quanto scritto si capisce che il poema è stato composto da qualche personaggio dotto imbevuto di cultura classica, forse in un monastero. Poi c’è l’Iconografia Rateriana, un disegno rinascimentale copia di un disegno medievale: è una veduta di Verona molto alla “romana”, con anfiteatro, chiese, templi, sembra quasi il plastico di Roma di Italo Gismondi. E poi, terza fonte, ci sono gli scavi archeologici, che ci mostrano una città che nel periodo altomedievale era ben altro: strade invase dal fango, case in legno che avevano sostituito le domus romane, ecc. Considero le zone grigie, ovvero quei casi in cui le diverse fonti divergono, l’aspetto più entusiasmante dell’indagine sul passato, e credo che analizzandole non sia necessario giudicare. Quelli dell’Iconografia Rateriana e del Versus de Verona non sono bugiardi o impostori. Piuttosto dobbiamo domandarci perché hanno rappresentato Verona in quel modo. Per loro l’idea di città prevaleva sul dato materiale. Non avevano il coraggio, la voglia, ma soprattutto la cultura per dire che la città in pietra era in rovina, che gli edifici crollavano, che si seppelliva tra le case e che c’erano enormi fosse di spoliazione e bisognava stare attenti a non cascarci dentro. Allo stesso modo i bevitori di birra di Tucson in Arizona non avrebbero mai detto che bevevano decine di birre a settimana, perché i valori della società nella quale vivevano sono altri. Lì, nella comparazione tra le due fonti, si può capire meglio la società americana degli anni Ottanta del XX secolo così come, guardando alla Verona altomedievale, si vede la mentalità degli abitanti della città in quel periodo, presa nella morsa della contrapposizione tra la città ideale e la città com’era realmente.

A Classe (Ravenna) c’è una situazione simile: Andrea Agnello, autore del Liber Pontificalis dei vescovi di Ravenna del IX secolo, dice che la città di Classe è distrutta; scrive ai ravennati di stare attenti, perché altrimenti, a causa dei loro comportamenti lascivi, condurranno la città in rovina come è capitato a Classe. Poi però a un certo punto si smentisce, perché dice che Classe fornisce un battaglione di armati all’esercito di Ravenna. E quindi non doveva essere così in rovina e deserta. Lo scavo archeologico ha in effetti dimostrato che Classe continua a vivere ben al di là della supposta morte.

Ce ne sono tantissime di queste zone grigie, e questo è il motivo per cui non mi piaceva lavorare a Samarcanda, dove non avevo le possibilità di trovarle dato che non padroneggiavo le fonti scritte. Grazie alle zone grigie puoi calarti fino in fondo nella cultura che stai studiando. È molto più affascinante che non il giochino solito di leggere le fonti scritte e cercare di identificare sul terreno i siti indicati dagli storici antichi. Ad esempio, a Roma andare alla ricerca di quanto riportano Diodoro Siculo o Strabone. Ti dicono che lì c’è il tempio X e tu lo vai a cercare. Questo è il livello base dei dati ricavabili dalle fonti scritte – cercare conferme – ma è sempre a rischio forzature. L’altro esercizio, invece, analizzare la non sovrapposizione, le contraddizioni più o meno esplicite, ti consente di approfondire la comprensione delle civiltà scomparse.

Sì, anche perché non si tratta solo di una contrapposizione tra vero e falso. Puoi farti un’idea della loro percezione di sé. Il signore di Tucson magari è davvero convinto di averne bevuta una sola, di birra.

Questo è il bello. Non necessariamente le dichiarazioni sono intenzionalmente false, a volte si è talmente bombardati da un ideale di persona che alla fine ci si sente quella persona. Per questo io credo che si debba mettere da parte il giudizio. Ho discusso molte ore con il mio amico e maestro Daniele Manacorda sulla faccenda del giudizio in archeologia, a partite dalla questione della città italiana nell’alto medioevo, su cui noi archeologi medievisti ci siano a lungo scornati. Ricordo seminari improbabili in cui qualcuno ha anche sostenuto che avrebbe preferito vivere nella Roma di Augusto piuttosto che in quella tardo-antica, quando i monumenti andavano in rovina. Noi non siamo chiamati a dire dove vorremmo vivere, siamo chiamati a capire. Non dico che gli storici non debbano mai giudicare, è ovvio che se ti occupi di mafia, di fascismo, di nazismo, il giudizio è dovuto. Ma perché dovremmo dare un giudizio su quello che hanno fatto i Barbari nel V e VI secolo a Roma, in Italia e in Europa? E soprattutto, cosa aggiungerebbe questo giudizio alla nostra comprensione della storia?

Riguardo alle zone grigie, ci sono contesti dove queste non sono per nulla frequentate. È noto, ad esempio, che molti archeologi di istituzioni israeliane sono andati e vanno a cercare sul campo, in Palestina, le prove di quanto scritto nella Bibbia, per confermare e ribadire la presenza nell’antichità, su quella terra, del popolo eletto.

C’è una fortissima e grave strumentalizzazione della ricerca archeologica. In Israele accade ripetutamente, e – mi spiace doverlo dire – è molto simile a quello che la Germania nazista faceva in Danimarca. L’invasione tedesca della Danimarca è stata preceduta da studi di questo genere. La questione etnica – l’idea che i Germani in età protostorica avessero occupato tutta la Scandinavia – era del tutto campata in aria, ma gli archeologi cercavano le prove materiali per dimostrarla. Herbert Jankhun era un archeologo molto bravo (ha scavato accuratamente, ad esempio, il sito medievale di Hedeby, in Germania) ma lavorava al servizio delle SS. È uno di quelli che sono rimasti in carica oltre la fine della guerra, ha lavorato ancora negli anni Settanta, è stato un grande accademico, ma prima è stato un nazista di prim’ordine.

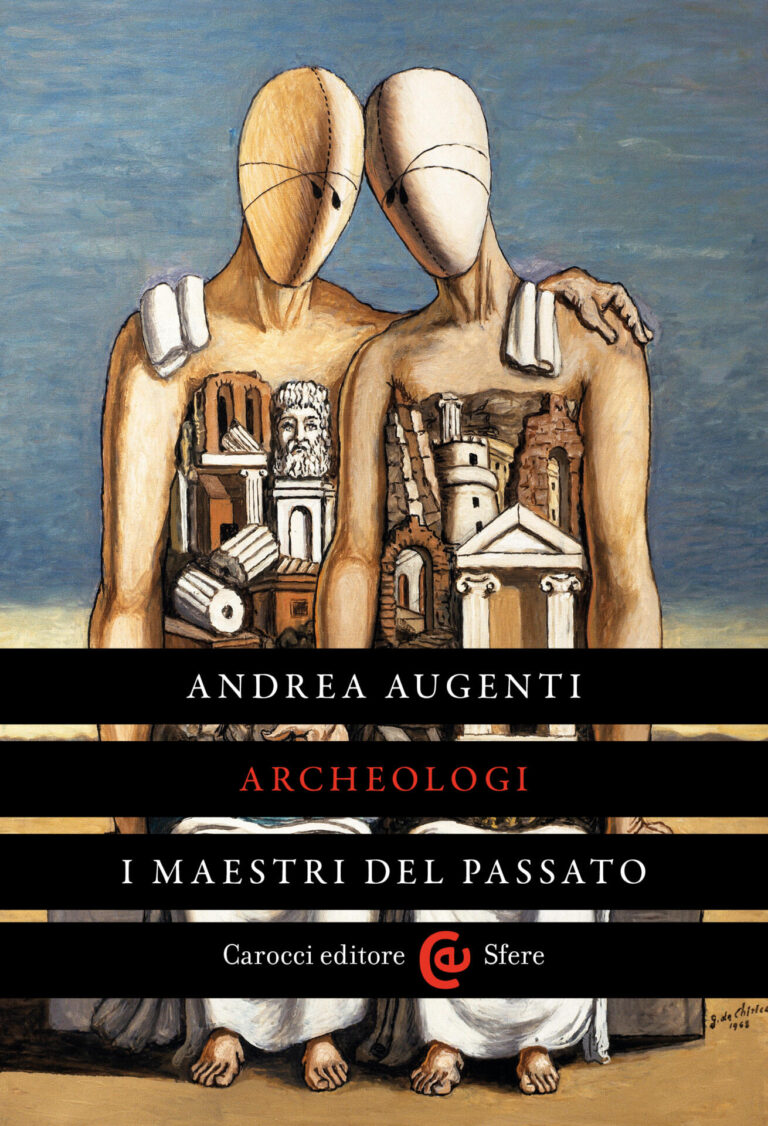

Il tuo ultimo libro si intitola Archeologi. I maestri del passato. Chi è stato o chi sono stati i tuoi maestri?

Il principale è Riccardo Francovich, che ho già citato. Mi ha insegnato una cosa molto importante: non devi tirare fuori dall’altro l’archeologo che tu pensi debba essere o addirittura il tuo clone, ma gli devi dare modo di esprimere se stesso al meglio. Questo vale anche per altri ambiti, ad esempio il tennis di cui sono appassionato. Quindi devi osservare molto attentamente chi hai davanti. Talvolta i “maestri”, in molte discipline, creano una scuola di omologhi, persone che la pensano come loro e seguono lo stesso ideale. A me invece piace moltissimo essere sorpreso dai miei allievi. Do qualche indizio, ma poi spero che arrivi qualcuno con un’altra soluzione rispetto a quella che posso offrire io. Francovich era straordinario in questo. Siamo stati amici, e ho ricordi bellissimi della sua casa vicino a Firenze dove ogni tanto andavo, di pomeriggi interi a chiacchierare, passeggiando sotto gli ulivi. È stata una persona importantissima per l’archeologia medievale e penso ci siano molti punti in comune, per come ha esercitato il ruolo di maestro, con Bianchi Bandinelli. Se ci pensi, gli allievi più diretti di Bandinelli (Filippo Coarelli, Andrea Carandini, Mario Torelli, Salvatore Settis e altri) sono molto diversi uno dall’altro e diversi da lui. Ha educato una scuola di persone a essere se stessi. La seconda cosa, analoga in Francovich e Bianchi Bandinelli, è che tenevano insieme un pool eterogeneo di personaggi, anche dagli ego importanti e che una volta scomparso il maestro si sono sparpagliati in direzioni diverse. Anche l’archeologia medievale in Italia ha vissuto questa frantumazione, dopo il 2007, l’anno della scomparsa di Francovich. Riccardo aveva un ruolo di guida, di collante e di stimolatore di riflessioni. Era un accentratore, ma con giudizio. Una eredità difficile da portare avanti.

Il principale è Riccardo Francovich, che ho già citato. Mi ha insegnato una cosa molto importante: non devi tirare fuori dall’altro l’archeologo che tu pensi debba essere o addirittura il tuo clone, ma gli devi dare modo di esprimere se stesso al meglio. Questo vale anche per altri ambiti, ad esempio il tennis di cui sono appassionato. Quindi devi osservare molto attentamente chi hai davanti. Talvolta i “maestri”, in molte discipline, creano una scuola di omologhi, persone che la pensano come loro e seguono lo stesso ideale. A me invece piace moltissimo essere sorpreso dai miei allievi. Do qualche indizio, ma poi spero che arrivi qualcuno con un’altra soluzione rispetto a quella che posso offrire io. Francovich era straordinario in questo. Siamo stati amici, e ho ricordi bellissimi della sua casa vicino a Firenze dove ogni tanto andavo, di pomeriggi interi a chiacchierare, passeggiando sotto gli ulivi. È stata una persona importantissima per l’archeologia medievale e penso ci siano molti punti in comune, per come ha esercitato il ruolo di maestro, con Bianchi Bandinelli. Se ci pensi, gli allievi più diretti di Bandinelli (Filippo Coarelli, Andrea Carandini, Mario Torelli, Salvatore Settis e altri) sono molto diversi uno dall’altro e diversi da lui. Ha educato una scuola di persone a essere se stessi. La seconda cosa, analoga in Francovich e Bianchi Bandinelli, è che tenevano insieme un pool eterogeneo di personaggi, anche dagli ego importanti e che una volta scomparso il maestro si sono sparpagliati in direzioni diverse. Anche l’archeologia medievale in Italia ha vissuto questa frantumazione, dopo il 2007, l’anno della scomparsa di Francovich. Riccardo aveva un ruolo di guida, di collante e di stimolatore di riflessioni. Era un accentratore, ma con giudizio. Una eredità difficile da portare avanti.

L’errore che fai più spesso, nella tua professione?

Forse che di primo acchito sono propenso a fidarmi, scientificamente e umanamente, delle persone, dei collaboratori, degli studenti. Apro le porte in una maniera abbastanza evidente, perché sono di indole entusiasta e appassionata. E quindi spesso prendo delle fregature.

Un libro che vorresti avere scritto tu?

La storia del mondo in 100 oggetti di Neil mc Gregor, ma se l’avessi scritto sarei stato il direttore del British Museum, quindi mi sembra un pensiero troppo ambizioso. Però è stato davvero un libro importante, e il primo di un format oggi molto in voga. Mc Gregor ha organizzato anche delle mostre a partire dai testi, “Objects in focus”. L’idea di base era: se tu vai al British Museum di sicuro ti perdi delle cose, ci sono troppi oggetti in mostra. Quindi raccontiamo dettagliatamente un certo numero dei reperti, alcuni molto noti, come l’elmo di Sutton Hoo, altri meno (il primo è stato una sculturina preistorica in osso, due alci che si rincorrono nuotando in un lago). Un’operazione culturale ampia che è passata attraverso le mostre, la radio, il libro, quindi ben oltre la sola sfera museale.

Le mostre le ha fatte prima del libro o dopo?

Prima. Le puntate in radio alla BBC le ha iniziate nel 1996.

Un libro che vorresti scrivere?

Ne ho tantissimi. Per la collana I luoghi dell’archeologia di Carocci scriverò i libri su Ravenna e poi su Roma in età tardo antica, altomedievale e medievale. Ma a parte quelli che scriverò quasi sicuramente, ti dico cosa mi piacerebbe scrivere a livello concettuale. Un libro straordinario, secondo me, è Medieval Life: Archaeology and the Life Course (Boydell Press, 2012) della mia amica e bravissima collega Roberta Gilchrist. Ricostruisce i modi di vita nel medioevo a partire dalla materialità. È un libro in cui l’archeologia si fa fonte. Ho scritto libri in cui ho raccontato l’archeologia, ho dato conto di ricerche fatte, ma non ho ancora usato l’archeologia per ricostruire un quadro generale e sento l’urgenza di farlo. È un progetto ambizioso, lo ammetto. Ma aggiungo: ormai in ogni cosa che faccio cerco anche di non prendermi troppo sul serio. Stamattina sfogliavo Current Archeology, una rivista britannica molto seria, dove scrivono archeologi e giornalisti specializzati in archeologia. Però hanno una rubrica che si chiama Edible Archaeology, dove ci sono le foto di dolci, per lo più in marzapane, che raffigurano siti archeologici. Ricordo una torta con i tumuli di Sutton Hoo. Si prendono in giro, e in quel contrasto tra la ricerca seria e il gioco si capisce quanto tengano davvero allo studio della materialità passata. Noi ci prendiamo troppo sul serio.

Se ti prendi sul serio gli altri non ti filano proprio.

Esattamente. In una delle mie ultime puntante del podcast, quella sul sito inglese di Wharram Percy (Ritorno al passato. Mappe del tempo, n. 9), ho pensato per circa due settimane se iniziare, come poi effettivamente ho fatto, citando Shaun the sheep (Shaun, Vita da pecora), una serie animata britannica. Ero dubbioso, mi chiedevo se fosse appropriato. Dopo, non hai idea di quanti messaggi entusiasti ho ricevuto. I ganci per fare sentire che l’archeologia fa più parte del nostro mondo di quanto non sembri, ci sono. Non significa attualizzare per forza il passato ma mostrare assonanze sul piano culturale, che possano generare stimoli e domande.

A proposito di domande: l’ultima che ti pongo non c’entra niente, la prendo da un libro di Max Frisch, Diario della coscienza, dove ogni capitolo inizia con una sequenza di domande su vari temi della vita. Talvolta sono un po’ spiazzanti. Per te ho scelto questa: Hai dei nemici che segretamente desidereresti trasformare in amici per poterli ammirare con meno fatica?

È una domanda strana, che presuppone che siccome sono nemici non li possa ammirare per partito preso. Penso di avere pochi nemici, e onestamente li stimo poco. La cosa è reciproca, evidentemente. Uno di loro è una persona che un po’ ammiro, ora che mi ci fai pensare, un altro forse un po’ meno, però se domani scrivessero un bel libro non avrei problemi a dichiarare che mi piace. Gli altri so già che non scriveranno un bel libro, e dunque… nemici sono e nemici restano.