di Franco Pezzini

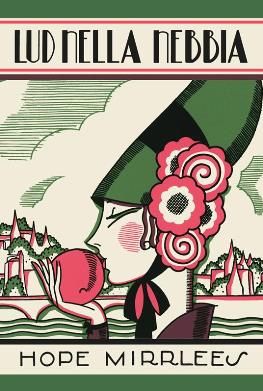

Hope Mirrlees, Lud nella Nebbia. Romanzo fantastico, ed. orig. 1926, prefaz. di Neil Gaiman (1999), traduzione di Lucrezia Pei, illustrazioni interne di Gaia Eloe Cairo, pp. 317, € 24, Cliquot, Roma 2024.

Hope Mirrlees, Lud nella Nebbia. Romanzo fantastico, ed. orig. 1926, prefaz. di Neil Gaiman (1999), traduzione di Lucrezia Pei, illustrazioni interne di Gaia Eloe Cairo, pp. 317, € 24, Cliquot, Roma 2024.

“Ho visto edizioni di Lud nella Nebbia che lo definiscono una parabola appena velata della lotta di classe” scrive Gaiman. E prosegue: “Se fosse stato scritto nel 1960 sarebbe stato sicuramente considerato un romanzo sull’espansione mentale. A me sembra che sia soprattutto un libro sulla riconciliazione, sulla ricerca di un equilibrio nell’intreccio tra profano e meraviglioso. Dopo tutto abbiamo bisogno di entrambi.

È un piccolo miracolo dorato, questo libro, adulto, nel senso più alto e, come dovrebbe essere il fantasy migliore, tutt’altro che rassicurante”.

Con l’etichetta “fantasy” è uso catalogare una serie di tipologie narrative nel linguaggio – a dirla con Todorov – del meraviglioso, cioè su mondi e situazioni dove non varrebbero le regole della nostra realtà (va detto che Gaiman utilizza il termine inglese fantasy che ha una sfumatura molto più ampia e si allarga al nostro “fantastico” nell’accezione più generica). Il che non significa, in grazia della letteratura – l’arte che finge e “mente” per parlare di cose verissime con un passo e uno sguardo meglio calibrati – che le opere fantasy siano superficiali: certo, molte lo sono, frutto di mode scipite legate anche al successo odierno presso un pubblico young adult, ma le testimonianze migliori del genere mantengono una dignità molto alta, e citare l’immenso Tolkien è appena ovvio. Ma – è bene ricordare – non c’è solo Tolkien.

D’altronde esiste un fantasy che appunto apprezziamo maggiormente da adulti, magari un tantino appannati dalla vita, per la sottigliezza di implicazioni e la ricchezza di suggestioni: questo è il caso per esempio del raffinatissimo Lud-in-the-Mist (appunto Lud nella Nebbia, 1926) dell’inglese Hope Mirrlees. Firma scintillante del modernismo, frequentatrice tra Londra e Parigi di intellettuali del calibro di Leonard e Virginia Woolf, Gertrude Stein, Bertrand Russell, Andre Gide, Walter de la Mare, Katherine Mansfield, William Butler Yeats, T.S. Eliot e la classicista Jane Ellen Harrison, con cui convisse e la cui morte (1928) la spingerà a un silenzio quasi totale per il successivo mezzo secolo (fino al 1978, quando a sua volta chiuderà gli occhi). Al tempo di Lud nella Nebbia, Mirrlees ha già pubblicato presso l’Hogarth Press dei Woolf, incantati dal piglio sperimentale dell’ancora sconosciuta e autrice, l’affascinante Paris: A Poem (da poco riscoperto in Italia: Parigi, a cura di Nicoletta Asciuto, Interno Poesia, 2025), appunto un poema modernista in 445 versi fitto di citazioni in latino, francese, greco e russo. In anticipo su The Waste Land di T. S. Eliot, Mirrlees vi produce un piccolo capolavoro visionario e liberissimo, che le garantisce una certa nomea di donna decisa, strana e difficile (Virginia Woolf parlerà di “her own heroine – capricious, exacting, exquisite, very learned, and beautifully dressed”) e mostra il suo febbrile amore per la bellezza e insieme la capacità di cogliere le ombre dietro gli amori sussurrati e le pale d’arte.

Se Paris: A Poem è una Parigi nella Nebbia, non è troppo paradossale che Mirrlees scelga di giocare con l’arte persino in termini molto più provocatoriamente liberi: ed ecco questo gioiello ora in prosa – ma una prosa poeticissima, a cui consente pienamente la straordinaria traduzione di Lucrezia Pei, capace di cogliere l’ironia sorniona e la malinconia, lo sberleffo provocatorio, il tripudio incantato di colori e Bellezza, la pirotecnia dell’invenzione linguistica. Lud nella Nebbia sembra uscito da un arazzo preraffaellita, e una traduzione del genere supporta fedelmente tale spirito dell’opera.

Da qualche parte, da noi separata ma a ben pensarci non così lontana, si allarga il piccolo, Libero Stato di Dorimare (“sostanzialmente inglese, anche se nella trama ci sono fili fiamminghi e olandesi”, chiarisce Gaiman) con la capitale Lud nella Nebbia. A reggerlo, è una classe di uomini del fare – essenzialmente commercianti – dopo che i loro predecessori hanno cacciato l’ultimo, capriccioso duca Alberico (una sorta di Riccardo III sinistro e birichino, garante del mondo britannico del medioevo) e messo al bando come indicibile, offensivo e osceno tutto ciò che è magico: ciò a dispetto del fatto che un confine in fondo labile separi dal Paese delle Fate, oltre le Colline contese, e che in fondo si tratti di una dimensione (inesistente, per la Legge dorimarita) che tende a confondersi con il regno dei morti. Se c’è qualcosa di simile agli oggetti fatati, aveva chiarito il giurista Giosia Cantachiaro, è ciò che li ha sostituiti con la rivoluzione, la Legge, oltrettanto capace di modellare la realtà e altrettanto dotata di potenza illusoria, ma benefica (questi cenni maliziosi distribuiti quasi per inciso meriterebbero da parte dei lettori qualche attenzione aggiuntiva).

Tuttavia ciò che è uscito dalla porta tende a rientrare dalla finestra: e quando i più giovani abitanti prendono a manifestare sintomi di intossicazione da frutta fatata, temutissima sostanza (vietato e oltraggioso persino nominarla) che reca visioni, frenesie, deliri e allegrie incontrollabili, e tra i colpiti è Ranulfo figlio del sindaco Nataniel Cantachiaro (figlio a sua volta di Giosia), si tratta di capire chi stia importando illegalmente tali partite di stupefacenti dal Paese delle Fate. Per fortuna, tra i filistei bon vivant di Lud, il perplesso Nataniel presenta tratti del tutto anomali: per quanto scherzoso e fisicamente tipico dorimarita (rotondo, rubicondo), non basta a se stesso, non si contenta del buon senso corrente e, dai tempi di un episodio giovanile nel cui contesto ha fortuitamente avvertito una certa nota musicale malinconica ed eversiva, percepisce che c’è altro oltre la Legge e l’ordine che si trova a difendere. Come nella fiaba dell’acchiappatopi, i più giovani vengono attratti nell’Altrove fatato, il contrabbando di frutta si intreccia con storie di vecchi omicidi… Certo, si fatica a vedervi una metafora della lotta di classe come la intendiamo noi – se non attraverso un gioco provocatorio con metafore di metafore – anche se certamente l’apologo provoca con ironia e intelligenza il nostro rapporto con la realtà: “nella Nebbia” siamo noi, ogni volta che non diamo spazio all’utopia e al sogno, in nome del realismo asfittico del “è meglio di no” (rinvio all’ultima lettera dell’amico Luca Rastello, dove parla dei realisti, “gente che in segreto ama la schiavitù”). Mentre la prefigurazione dei paradisi acidi (già al tempo dell’autrice molto frequentati, ma qui descritta come una piaga che insidia particolarmente i giovani) risulta più calzante. In compenso, come gli hobbit borghesi di Tolkien, anche il più corpulento Nataniel dovrà scoprire – anzitutto in se stesso – un senso dell’avventura…

L’edizione è bellissima, raffinatamente illustrata, e c’è anche una deliziosa cartina a orizzontare i lettori.