di Franco Pezzini

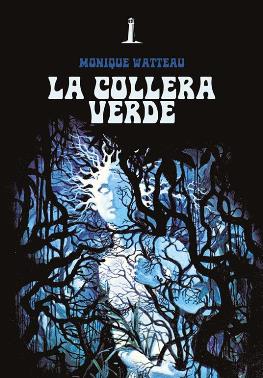

Monique Watteau, La collera verde, trad. di Camilla Scarpa, introd. di Isabelle Moreels, pp. 220, € 16, Alcatraz, Milano 2025.

Monique Watteau, La collera verde, trad. di Camilla Scarpa, introd. di Isabelle Moreels, pp. 220, € 16, Alcatraz, Milano 2025.

“So bene che non sfuggiremo così facilmente agli dèi verdi, ma bisogna ben tentare”.

Il fantastico francofono ha offerto nel corso del Novecento una serie di meraviglie sia a livello narrativo che filmico che solo a distanza di un po’ di Alpi (ma di tanta distrazione) abbiamo per lungo tempo faticato a recepire nel nostro orizzonte. Per la narrativa – e direi proprio per la letteratura – tanto più prezioso è dunque il lavoro di dissodamento portato avanti da Agenzia Alcatraz che, in una collana senza paletti nazionali (ci sono anche gli anglofoni Vernon Lee, cfr. qui e James Hogg, di cui si parlerà prossimamente) sta di fatto offrendo una formidabile ricognizione.

E l’ultimo di questo gioielli è il presente La colère végétale, il formidabile esordio nel 1954 di un’autrice di rara eleganza, Monique Watteau: in realtà primo pseudonimo della belga Monique Dubois (Liegi, 1929) ma oggi più conosciuta come Alika Lindbergh, al tempo venticinquenne e reduce dal trasferimento a Parigi per intraprendervi la carriera di attrice, modella e scrittrice. Tra il 1954 e il 1962 produce quattro romanzi fantastici – dopo il primo, La nuit aux yeux de bête (1956), L’ange à fourrure (1958), e Je suis le ténébreux (1962) – facendosi notare per il mix di forza, sensualità (qui brandita da una donna, inusuale per l’epoca), originalità e la presenza di provocazioni taoiste, ecologiste, oniriche, liberamente surrealiste alla Leonor Fini che verrà definito a partire dal primo romanzo un nouveau fantastique (Albert-Marie Schmidt). La colère végétale sarebbe stato anzi considerato al Prix Goncourt e al Prix Femina, se non fosse emerso che l’autrice aveva posato per foto nuda: oggi questo ci fa sorridere (in Francia, suvvia, ma era troppo presto) però la storia del fantastico è stata ostacolata anche da tali tipi di riserve. L’elegante, vivida, fisica sensualità di questo romanzo rappresenta peraltro non un mero connotato stilistico più o meno provocatorio, ma un elemento portante della narrazione, con una maestria e un controllo impressionante per una giovane esordiente.

L’ambiente in cui Monique si muove è straordinariamente fertile e stimolante, visto che frequenta interlocutori come André Breton (che davanti a lei si chiede “Maga della pittura, strega della letteratura o fata dell’era atomica?”), Orson Welles, Marc Allégret, Michel Simon, Leonor Fini (ovviamente), Louis Pauwels (sì, quello del Mattino dei maghi), Georges Moustaki, Alain Delon e Yul Brinner che l’amerà dandole il nome Alika, “Gattina”, da lei poi utilizzato come pseudonimo. In modo diverso ma analogo a Fini (come a Carrington, Varo e altre immense visionarie del Novecento), Monique Watteau offre la prova provata dell’entusiasmante vitalità di un surrealismo non prigioniero di qualche dottrina, ma libero e aperto alle sperimentazioni.

Dal 1963, sciaguratamente, l’autrice abbandona la scrittura visionaria per vivere di pittura e lavoro d’illustratrice – con una sensibilità fantastica e onirica che la colloca idealmente alla scuola delle grandi surrealiste del Novecento, alcune tavole meravigliose sono presenti nel volume in esame – e portare avanti il suo attivismo ecologista e animalista. Pubblicherà ancora qualcosa a sostegno animalista come Alika Lindbergh, a seguito del matrimonio con lo zoologo Scott Lindbergh figlio del celeberrimo aviatore, e sotto questo nome recherà in libreria nel 2002 l’autobiografia Le Testament d’una Fée.

Dedicato all’amato Bernard Heuvelmans (1916-2001), ricercatore, scienziato ed esploratore tra i padri della moderna criptozoologia (che anche dopo il divorzio nel 1961 resterà caro amico e collega), alla propria piccola scimmia cappuccina Boulimie e idealmente al padre Hubert Dubois (1903-1965), poeta e drammaturgo vicino al surrealismo, di cui incastona alcuni versi in incipit, il romanzo nasce dalla frequentazione della grande biblioteca del Musée de l’Homme a Parigi e dal caleidoscopio di suggestioni da lì tratte, anche per illustrare i lavori di criptozoologia del compagno.

La collera verde, su cui si cercherà in questa sede di non spoilerare troppo, si ambienta tra Bali e l’île du Levant, luogo solare al largo della Costa Azzurra dove l’autrice ama fuggire col compagno, e in apparenza privo di minacce ma in una magione chiamata Maupertuis che già può porre qualche domanda (nome di una delle porzioni autentiche dell’isola, finisce col giocare sul richiamo al capolavoro Malpertuis di Jean Ray edito da Alcatraz nella stessa collana: romanzo da cui oltretutto il film omonimo di Harry Kümel, 1971, con l’Orson Welles amico di Watteau).

Tragedia d’amore e morte, La collera verde racconta della passione – letteralmente – fatale tra l’avventuriero francese Mara e l’incantevole Jennifer, di sangue frisone ma cresciuta come balinese: portandola via da Bali, dove la ragazza ha un rapporto viscerale con la vegetazione, Mara rischia di perire in strani incidenti. Il rapimento di lei al suo mondo di riti e patti con la natura e con il cosmo la lascia però piena di domande, alle quali Mara non saprà dare congrue risposte. Così la situazione non migliorerà in Francia, e la storia si fa via via più angosciosa: l’espressione collera verde evoca insieme l’invidia ma nello specifico in questo caso quella degli dei verdi, i demoni del mondo vegetale. A sostenere almeno emotivamente i due amanti arriva – quasi dalle antiche mitologie – un misterioso personaggio, Khan: ma neppure lui può cambiare il tragico dato di fatto che l’eros sia un dono dal tempo tanto breve, un tesoro immenso che si paga carissimo.