di Franco Pezzini

È difficile […] fare entrare le epidemie del novero degli eventi storici, a pieno diritto, come avviene per le guerre. Chi cade per primo in una guerra, talvolta ha un nome ben scolpito, e così chi ha la sventura di morirvi per ultimo, nell’attimo in cui cessano le ostilità. Perché allora occuparci di Bergesio, se «le venti giornate di Torino» non furono né una guerra né una rivoluzione, ma, come si dice, un fenomeno di psicosi collettiva, con quanto sottende di epidemico questa definizione?

Innanzitutto, i giornali del 3 luglio di dieci anni fa parlarono di lui. Con quanta preveggenza di cosa sarebbe accaduto in seguito, è superfluo dirlo. Si aggiunga che alcuni membri della sua famiglia sono ancora in vita, e che con uno di essi, almeno, ci è stato possibile parlare.

Dato il periodo che abbiamo vissuto, fa effetto trovare queste speculazioni in tema epidemico della voce narrante di Le venti giornate di Torino di Giorgio De Maria (1924-2009), romanzo chiuso nell’ottobre 1976 e uscito originariamente per Il Formichiere nel 1977. Ma proprio dal caso del povero Giovanni Bergesio prende le mosse quella che il sottotitolo del romanzo definisce Inchiesta di fine secolo, dipanata nella Torino di (viene detto) dieci anni dopo. Si è tentati di pensare all’anno della scrittura, anche se datare gli eventi di un romanzo fantastico resta spesso problematico: pensiamo al cenno “giovani dalle lunghe chiome e dalle barbe incolte, come si vedevano trent’anni addietro, ai tempi delle «contestazioni»” – trent’anni dal Sessantotto farebbe Novantotto, il vago referente da sottotitolo è in effetti fine secolo –, e a quel punto all’Ottantotto dovrebbero datarsi le venti giornate.

Certo è che proprio la pandemia ha permesso a Corallina De Maria, figlia di Giorgio, attrice, musicista e cofondatrice, insieme ad Alberto Jona e Jenaro Meléndrez Chas, della compagnia Controluce Teatro d’Ombre, di varare alla scuola di Ceronetti un qualche tipo di spettacolo teatrale che non richiedesse complicate o costose attrezzature: un’occasione di riaccostare il romanzo del padre e, a distanza di quarant’anni dalla prima uscita, offrirgli una degna trasposizione.

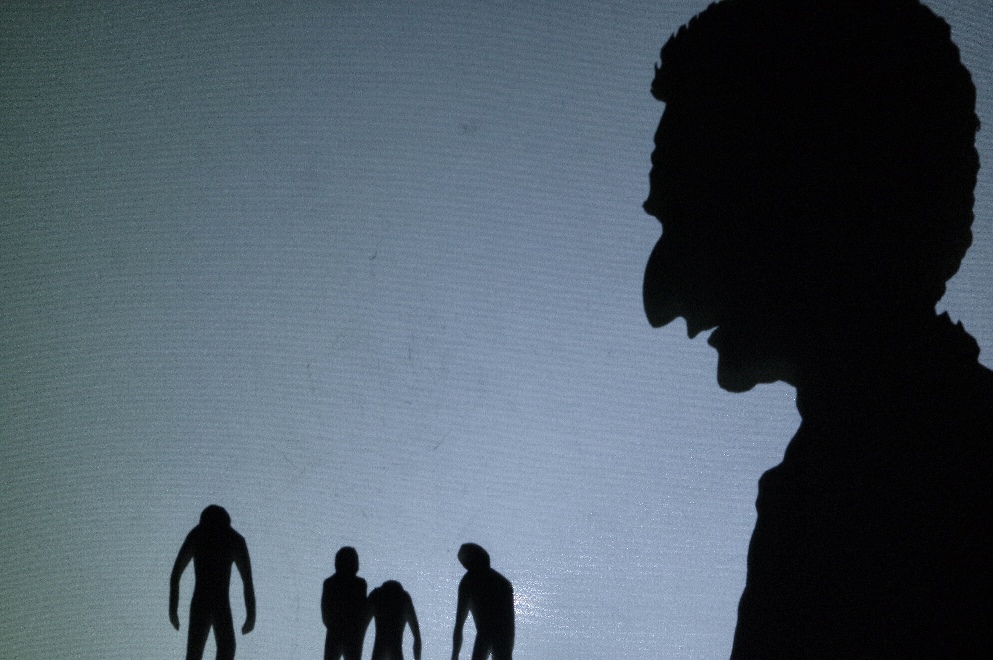

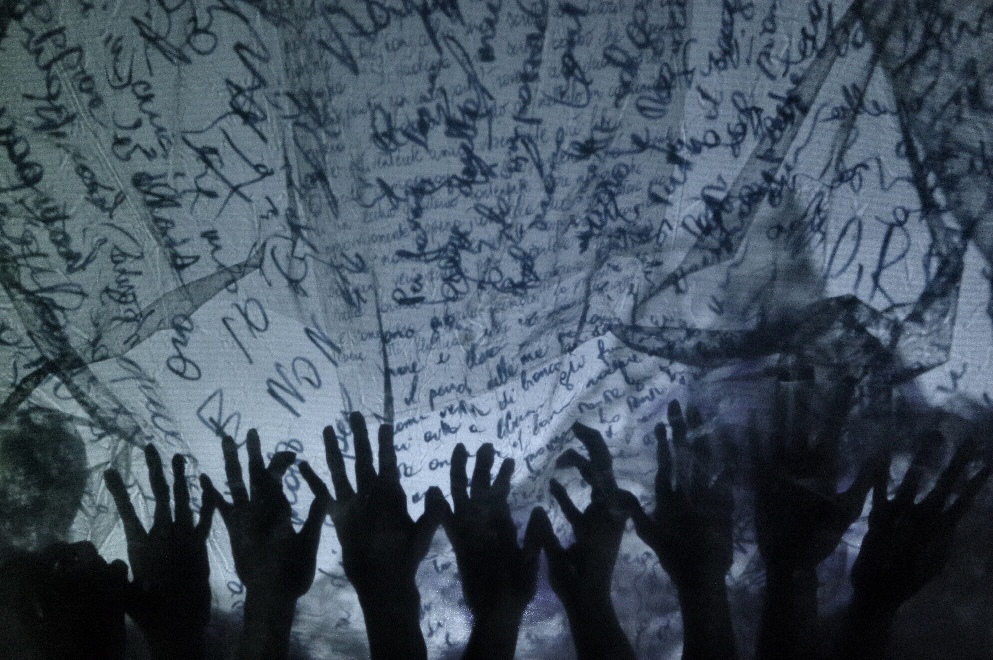

Il che, a me che scrivo, finisce col porre una domanda: cosa facevo, chi ero in quell’anno di un intero mondo fa? La questione mi sorge spontanea assistendo all’elegante, meravigliosa trasposizione in forma di teatro d’ombre appunto offerta da Corallina, e proposta in più serate al Mufant di Torino. Una riduzione, ovviamente, perché i rivoli del testo erano molti e Cora ha scelto un taglio intelligente che permettesse al pubblico di seguire in modo agevole il filo della trama, ma anche di coglierne più in generale l’atmosfera sospesa e onirica. Con uno sguardo ai giochi ottici antesignani del cinema, questa Torino di figure di cartone nero proiettate contro uno schermo lattiginoso, con personaggi di cui cogliamo le silhouette in movimento, svela un’incredibile potenza visionaria e rappresenta forse la forma di espressione in assoluto più adeguata per una trasposizione del testo. (Nel corso del presente articolo se ne offre qualche immagine, ringraziando il felice obiettivo di Paolo S. Cavazza, benemerito e abilissimo fotografo di tante iniziative del fantastico torinese.)

1977, lo sappiamo, anno di un movimento studentesco che a Torino ha conosciuto vivacità e drammi (impossibile non ricordare la tragedia dell’Angelo Azzurro, il 1º ottobre). Non è questa la sede per pretendere di dipanare con qualche pretesa di esaustività quello sfondo, che ovviamente non si riduce alla cifra asfittica degli anni di piombo con cui una certa vulgata ha avuto fretta di archiviarlo. A puro scopo di testimonianza, io nel 1977 mi trovavo al liceo (la “R.” di Regio, cancellata, era ancora visibile) D’Azeglio di Torino, a concludere la V ginnasio e iniziare appunto il triennio liceale: e mio compagno nel banco di V era un ragazzo inquieto con una marcia in più, che poi sarebbe stato l’amico di una vita ed è mancato troppo presto (il 6 luglio 2015, sei anni fa), cioè lo scrittore, giornalista e operatore umanitario Luca Rastello. È uscita da pochi giorni per Chiarelettere la sua preziosa raccolta Uno sguardo tagliente. Articoli e reportage 1986-2015, ma stiamo parlando di un’epoca in cui il giornalista era ancora da venire. Proprio invece del periodo al ginnasio, e della Torino di quegli anni – con un’attenzione particolare al ’77 – Luca ha narrato in una delle sue prime prove di fiction edite, Piove all’insù (Bollati Boringhieri, 2006, secondo Marco Revelli il romanzo più bello sugli anni Settanta), a cui non posso che rinviare.

1977, lo sappiamo, anno di un movimento studentesco che a Torino ha conosciuto vivacità e drammi (impossibile non ricordare la tragedia dell’Angelo Azzurro, il 1º ottobre). Non è questa la sede per pretendere di dipanare con qualche pretesa di esaustività quello sfondo, che ovviamente non si riduce alla cifra asfittica degli anni di piombo con cui una certa vulgata ha avuto fretta di archiviarlo. A puro scopo di testimonianza, io nel 1977 mi trovavo al liceo (la “R.” di Regio, cancellata, era ancora visibile) D’Azeglio di Torino, a concludere la V ginnasio e iniziare appunto il triennio liceale: e mio compagno nel banco di V era un ragazzo inquieto con una marcia in più, che poi sarebbe stato l’amico di una vita ed è mancato troppo presto (il 6 luglio 2015, sei anni fa), cioè lo scrittore, giornalista e operatore umanitario Luca Rastello. È uscita da pochi giorni per Chiarelettere la sua preziosa raccolta Uno sguardo tagliente. Articoli e reportage 1986-2015, ma stiamo parlando di un’epoca in cui il giornalista era ancora da venire. Proprio invece del periodo al ginnasio, e della Torino di quegli anni – con un’attenzione particolare al ’77 – Luca ha narrato in una delle sue prime prove di fiction edite, Piove all’insù (Bollati Boringhieri, 2006, secondo Marco Revelli il romanzo più bello sugli anni Settanta), a cui non posso che rinviare.

Come emerge con chiarezza in quelle pagine, frutto di anni di continuo studio, ricerca di testimoni, confronti con chi potesse fornire ricordi su tale stagione torinese (la prima versione del romanzo, assai più corposa e filologica sul piano documentale, ha conosciuto un drastico sfoltimento e qualche modifica in sede di editing – ma per fortuna ne esiste copia), la vulgata degli anni Settanta quale epoca unitaria va drasticamente ripensata. Pur nella difficoltà di sintetizzare profili “comuni” in un orizzonte tanto complesso, l’antropologia del Settantasette è molto diversa da quella del Sessantotto, che influisce sulla prima metà del decennio: all’idea precedente di una conquista della libertà attraverso la presa del potere e lo dimensione del lavoro, in modo più simile a una serie di esperienze del Novecento, il movimento del Settantasette, composto da giovanissimi e con connotati assai più sfuggenti (qualche membro storico delle BR ammetterà di non capirne nulla) almeno a Torino conduceva piuttosto una riflessione sul tempo libero/liberato – quello non soggiogato dal lavoro – e sul corpo come spazio peculiare di liberazione.

Come emerge con chiarezza in quelle pagine, frutto di anni di continuo studio, ricerca di testimoni, confronti con chi potesse fornire ricordi su tale stagione torinese (la prima versione del romanzo, assai più corposa e filologica sul piano documentale, ha conosciuto un drastico sfoltimento e qualche modifica in sede di editing – ma per fortuna ne esiste copia), la vulgata degli anni Settanta quale epoca unitaria va drasticamente ripensata. Pur nella difficoltà di sintetizzare profili “comuni” in un orizzonte tanto complesso, l’antropologia del Settantasette è molto diversa da quella del Sessantotto, che influisce sulla prima metà del decennio: all’idea precedente di una conquista della libertà attraverso la presa del potere e lo dimensione del lavoro, in modo più simile a una serie di esperienze del Novecento, il movimento del Settantasette, composto da giovanissimi e con connotati assai più sfuggenti (qualche membro storico delle BR ammetterà di non capirne nulla) almeno a Torino conduceva piuttosto una riflessione sul tempo libero/liberato – quello non soggiogato dal lavoro – e sul corpo come spazio peculiare di liberazione.

Se d’altronde per la critica ortodossa di sinistra e ancora per tanti esponenti del Sessantotto il linguaggio del fantastico era visto come escapismo, fuga da una realtà che invece dev’essere impegno nel reale, al contrario nella logica del Settantasette il fantastico diventa un linguaggio d’interesse e di beffarda provocazione. Per dire, in quell’anno scolastico è proprio Luca a iniziarmi al Signore degli anelli, all’epoca chiamato da qualcuno la bibbia degli hippie e che – con buona pace degli evoliani e dei Campi Hobbit – non è affatto merce da neofascisti. Queste connotazioni non sembrano inutili affrontando un romanzo fantastico come Le venti giornate di Torino, che di riferimenti sotto traccia, certo molto sfumati ma presenti, a tutto un orizzonte politico è ricco – a partire da un ritratto parecchio idealizzato nel buon sindaco Bonfante di Diego Novelli, al tempo a capo della giunta di Torino. Bonfante, con la sua “carica d’umanità soffusa di mestizia”, in carica nei giorni della narrazione, viene detto tanto diverso dallo spavaldo e sanguigno predecessore Ambesi attivo al tempo delle “venti giornate”, immagine dei precedenti sindaci della città.

Sul romanzo di Giorgio De Maria molto è stato detto, la critica (a partire dal curatore della più recente edizione, Giovanni Arduino, autore anche di un apprezzabile Il diavolo è nei dettagli. La storia de Le venti giornate di Torino, Frassinelli ebook, 2017) ne ha sviscerati i nodi principali e sull’inquadramento generale si può rinviare a quanto sintetizzato all’epoca della riproposta 2017 per Frassinelli. Può semmai aver senso in questa sede soffermarsi su alcuni, singoli aspetti: a partire dall’etichetta che oggi si tende ad attribuire a tale genere narrativo, weird. In sé corretto e un po’ generico; per cui pare preferibile utilizzare la definizione che De Maria stesso conosceva da mille letture d’epoca, che avrebbe potuto sottoscrivere e che ci dà conto di una lunga storia – cioè insolito.

Sul romanzo di Giorgio De Maria molto è stato detto, la critica (a partire dal curatore della più recente edizione, Giovanni Arduino, autore anche di un apprezzabile Il diavolo è nei dettagli. La storia de Le venti giornate di Torino, Frassinelli ebook, 2017) ne ha sviscerati i nodi principali e sull’inquadramento generale si può rinviare a quanto sintetizzato all’epoca della riproposta 2017 per Frassinelli. Può semmai aver senso in questa sede soffermarsi su alcuni, singoli aspetti: a partire dall’etichetta che oggi si tende ad attribuire a tale genere narrativo, weird. In sé corretto e un po’ generico; per cui pare preferibile utilizzare la definizione che De Maria stesso conosceva da mille letture d’epoca, che avrebbe potuto sottoscrivere e che ci dà conto di una lunga storia – cioè insolito.

Negli anni Sessanta, complici una serie di contingenze storiche, culturali e sociali internazionali (dalla guerra fredda a quel progresso che in occidente si fa boom economico ma insieme rischia un altro e più sinistro boom atomico di tutto il pianeta) e relative reazioni di pancia, il cosiddetto insolito mostra di fermentare con dignità artistica sotto la scorza e tra le pieghe della moderna cultura mainstream. Figlio del ritorno ai fremiti gotici (si pensi agli horror della Hammer e all’horror italiano), di un certo ritorno all’irrazionale romantico, provocatorio e insieme consolatorio, ma anche dell’emergere beffardo in sordina di controculture diversissime e di un’attenzione nuova alla figura dell’outsider (emblematico per l’Inghilterra il lavoro di Colin Wilson, ma per l’Italia lo stesso De Maria può presentarne alcuni caratteri), l’insolito borbotta un po’ defilato – come sotto il coperchio di una pentola a pressione – tra gli articoli dei rotocalchi e alcune opere letterarie e cinematografiche di successo. Certo, studiosi delle riviste popolari tra Otto e Novecento attestano che simili storie “strane” sono sempre state presenti, anche in Italia; e ora le troviamo sussunte nel concetto di insolito con un rapporto di tensione e contaminazione tra i due termini folk e pop resi dal vocabolario nostrano con un unico aggettivo, popolare, dalla valenza molto ambigua (cfr. qui). Se oggi fosse vivo, il De Maria dei Cantacronache, estremamente attento alla cultura popolare, avrebbe potuto esprimersi sul tema in termini di grande interesse.

Ovviamente negli anni Sessanta l’insolito assume forme congrue all’uomo dell’età dell’atomica, che considera residuali e liminari i fenomeni incompatibili con una visione scientifico-tecnologica, o non canonizzati in fedi istituzionali (teniamo conto che l’Italia del tempo è ancora un paese fortissimamente cattolico). Ma proprio in reazione a una certa impostazione, l’insolito fermenta e sobbolle sotto il coperchio del mainstream.

Non è un caso che proprio in quegli anni gli eredi italiani di Charles Fort – citiamone solo uno, Peter Kolosimo, ex-partigiano e militante comunista – indaghino sulle liminarità: ma il fenomeno trova paralleli in Francia (Pauwels e Bergier col Mattino dei maghi del 1960, Hutin, Charroux, eccetera – con impostazioni ideologiche assai varie), in Inghilterra (Walter Raymond Drake) e altrove. Nell’Italia lunare degli anni Sessanta – a citare l’espressione usata nel saggio fondamentale sul tema di Fabio Camilletti – l’insolito, per quanto effervescente, resta comunque una bizzarria marginale: lo possono frequentare scrittori e artisti considerati eccentrici o estrosi come Landolfi, Buzzati o Fellini, o per altri versi un tipo di studiosi che dalla cultura alta (De Martino, Ginzburg…) trascolorano in quella pop (Leo Talamonti, poi Massimo Inardi, Ugo Dettore…). A livello internazionale va d’altronde considerato il ruolo delle controculture che trovano esse pure un punto di sbocco nelle rivoluzioni culturali di fine decennio – grande contestazione, rivoluzione sessuale, successo dell’underground… – anche se in chiave dialettica e molto diversificata: ed è in questo clima che l’insolito erompe da sottoterra, come nell’ambito dei misteriosi fenomeni ctoni evocati nelle Venti giornate di Torino.

In effetti tra fine anni Sessanta e inizio Settanta troviamo un altro boom, il grande revival magico che tripudierà per un decennio per conoscere come tante altre utopie un riflusso a inizio Ottanta – lasciando però un’eredità potente nella cosiddetta occultura. Anche se questo revival mostra le prime uscite fin da qualche anno prima, possiamo individuare una data simbolica d’avvio nel 1970, con l’irruzione nelle edicole britanniche della prima enciclopedia del magico a fascicoli, la leggendaria Man, Myth and Magic. Ma anche in Italia l’occulto emerge ovunque, dai rotocalchi (Grazia, Gente, Oggi, La domenica del Corriere eccetera) che riportano invariabilmente qualche articolo su medium, fantasmi o altri misteri assortiti, ai giornali come Stampa sera con le attenzioni a presunti poltergeist cittadini e all’altrettanto ipotetico passaggio subalpino di Nostradamus, alla televisione – di fronte alla quale nel 1971 l’Italia resta inchiodata da Il segno del comando, prima ed epocale storia di mistero – e occorre attendere l’Indagine sulla parapsicologia di Piero Angela, non a caso a fine decennio (Rete 1, 1978) per trovare una parziale sterzata, comunque limitata al fronte parapsicologico. Il soggetto della copertina originale delle Venti giornate – una rivisitazione dell’immagine poi proposta più filologicamente da Frassinelli, la xilografia Satana semina la zizzania del pittore maledetto belga Félicien Rops specializzato in icone sataniche ad alto tasso erotico – pare insomma particolarmente congrua alle inquietudini di un’epoca di guerra civile, sdoganamento del sesso e diabolismo.

In effetti tra fine anni Sessanta e inizio Settanta troviamo un altro boom, il grande revival magico che tripudierà per un decennio per conoscere come tante altre utopie un riflusso a inizio Ottanta – lasciando però un’eredità potente nella cosiddetta occultura. Anche se questo revival mostra le prime uscite fin da qualche anno prima, possiamo individuare una data simbolica d’avvio nel 1970, con l’irruzione nelle edicole britanniche della prima enciclopedia del magico a fascicoli, la leggendaria Man, Myth and Magic. Ma anche in Italia l’occulto emerge ovunque, dai rotocalchi (Grazia, Gente, Oggi, La domenica del Corriere eccetera) che riportano invariabilmente qualche articolo su medium, fantasmi o altri misteri assortiti, ai giornali come Stampa sera con le attenzioni a presunti poltergeist cittadini e all’altrettanto ipotetico passaggio subalpino di Nostradamus, alla televisione – di fronte alla quale nel 1971 l’Italia resta inchiodata da Il segno del comando, prima ed epocale storia di mistero – e occorre attendere l’Indagine sulla parapsicologia di Piero Angela, non a caso a fine decennio (Rete 1, 1978) per trovare una parziale sterzata, comunque limitata al fronte parapsicologico. Il soggetto della copertina originale delle Venti giornate – una rivisitazione dell’immagine poi proposta più filologicamente da Frassinelli, la xilografia Satana semina la zizzania del pittore maledetto belga Félicien Rops specializzato in icone sataniche ad alto tasso erotico – pare insomma particolarmente congrua alle inquietudini di un’epoca di guerra civile, sdoganamento del sesso e diabolismo.

Insomma, l’insolito e in particolare l’occulto impazzano. E proprio su quest’onda si definisce un mito locale, quello della Torino magica, che pur veicolando elementi autentici della storia dell’area – Torino città di passaggio, città laboratorio, culla dell’anticlericalismo sabaudo che per un breve periodo (fino al 1870) apre le porte a esperienze pneumatiche non allineate, eccetera – si definisce come un tassello importante di una geografia dell’immaginario vivissima ancor oggi, una nebulosa mitica che è ormai diventata un brand. Proprio negli anni Settanta il mito si struttura, attraverso articoli e volumi di Giuditta Dembech, pubblicazioni di Renucio Boscolo, Renzo Baschera e tanti altri, voci su Rol, articoli di “Stampa sera” e film horror (vietatissimi in Rai) programmati sulle prime reti private cittadine, ma proprio sull’onda di un fenomeno internazionale di eruzione dell’insolito, un’eredità nel complesso genuinamente gotica. Torino magica ma nel segno del notturno (A che punto è la notte di Fruttero & Lucentini rimonta al 1979), a tratti del demoniaco: dalla bufala – tecnicamente un pesce d’aprile di un gruppo di goliardi – sui ventimila satanisti attivi in città, al mito di piazza Statuto come piazza più demoniaca del mondo. E fà ch’ it n’ abie (fa’ che ti basti), come si dice in Piemonte.

Pur non essendo un romanzo tecnicamente di magia, Le venti giornate di Torino sboccia in un tale clima, ne recepisce i fremiti escatologici (basti pensare alle infinite pubblicazioni su profezie apocalittiche più o meno spurie curate a Torino da Enzo Baschera), i trasalimenti che affondano da un lato in un certo clima sociale e politico – terrorismo compreso – e dall’altro nel magma di un mito che sobbolle tutto intorno. Il “lago molto basso”, prosciugato, delle visioni interiori di Bergesio, sul cui fondo “invece di sassi c’erano bassorilievi”, e che persino riempito nuovamente non permetterebbe di immergervisi del tutto, “come se qualcuno, dal basso, l’avesse spinto in su”, pare un’immagine estremamente congrua al senso di un’emersione epocale di qualcosa che prima stava sotto – da qualche parte. Ma i bassorilievi in questione, troppo “logori, consunti” perché si possa esser certi del soggetto, sembravano richiamare gli anni d’infanzia di Bergesio, i suoi genitori: e in effetti alcune suggestioni richiamano a un mondo di mito, glorie e oscurità che tratteniamo nel nostro sottofondo, di cui è plasmata tutta la fase iniziale della nostra storia e a cui tornano di continuo i nostri sogni.

Nel periodo di luglio di dieci anni prima ricordato come le “venti giornate”, un’insonnia collettiva costringeva la gente a deambulare come spettri inquieti la notte, stagnava nell’aria un odore come d’aceto, e s’erano consumati delitti assurdi, con gente afferrata e sbattuta a sfracellarsi contro alberi o monumenti come da qualche forza sovrannaturale. Per non parlare delle impronte di piedi troppo pesanti qui e là rilevate… Ma in realtà tutto era stato preceduto da fenomeni curiosi, come alcune grida terribili “di qualità inorganica, non so se mi riesce di rendere l’idea” echeggiate in città fin dall’8 maggio da direzioni opposte dei quartieri storici, a raggelare testimoni come il maturo avvocato Segre (modellato su Emilio Jona dei Cantacronache, padre dell’Alberto Jona dei Controluce).

Non mancano i soliti arresti per tranquillizzare l’opinione pubblica, di innocenti infine rilasciati per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva. Tanto più che, il 22 luglio, le “venti giornate” si sono improvvisamente concluse. Per ricominciare dieci anni dopo, quando qualcuno inizia a indagare sul caso: e tra monumenti che cambiano di basamento, minacciosi avvertimenti e obliqui tentativi di contatto, pedinatori e passi pesanti fuori dall’uscio nella notte, la faccenda si rimette in moto – salvo il fatto che i massacratori ora sembrano anche più puntualmente manovrati.

Troppo elegante per finire alla deriva del kitch magico per turisti, De Maria conduce i lettori in angoli della città assai più appartati e meno consueti – a partire dall’avvio in corso Castelfidardo quasi all’angolo con corso Vittorio, poi la zona delle villette dietro corso Galileo Ferraris, piazza Carlo Felice, corso Regina Margherita e la chiesa di Maria Ausiliatrice, via Cigna, corso Valdocco, il rondò della forca, il colle della Maddalena, corso Casale… anche se poi c’è la Gran Madre, must delle storie magiche torinesi. Una geografia popolata da presenze sfuggenti – gruppi millenaristi, una suora cottolenghina melliflua e non troppo tranquillizzante, un critico d’arte patito di parapsicologia che finirà malissimo – e resa inquieta da minacce senz’altro paranaturali, se non proprio soprannaturali, ma con equivoci alleati umani.

Mi soffermerei qui su due aspetti: a partire da ciò che, nel recente ripescaggio del romanzo, è stato definito una vera e propria prefigurazione del voyeurismo da social e di una certa corsa dissennata al self-publishing. Laddove l’autore immagina la fantomatica Biblioteca sorta in un padiglione del Cottolengo (lo stesso istituto dove la voce popolare avrebbe collocato “una genìa forsennata di giganti che la notte venivano messi in libertà”, a rileggere gli echi della più ingovernabile vulgata torinese sul nascondimento in certi reparti di mostruosi uomini con teste – magari – da cavallo). Biblioteca costituita non da volumi effettivamente editi, ma raccogliendo a beneficio economico della Piccola Casa testi accreditati come più “veri”: cioè manoscritti spurgati in forma anonima da confessioni privatissime dei cittadini, con contenuti più o meno inconfessabili, e la possibilità dei lettori, pagando, di conoscere l’identità degli scriventi. Non si tratterebbe insomma di un fenomeno neutro di condivisione di memorie, ma di qualcosa che sedimenta e partecipa il torbido che è in noi: narcisistiche o angosciate circumnavigazioni del proprio ombelico, confessioni totali che – a detta degli stessi anonimi autori, e il dettaglio non è peregrino – lasciavano prosciugati, idealmente come il lago della febbrile fantasia di Bergesio… e che trovavano l’appoggio del clero torinese, entusiasta di quell’opera a fini benefici. E forse non solo per quello, a fronte di oggettive potenzialità di controllo sociale attraverso un simile strumento: dove emerge il De Maria furiosamente anticlericale dell’epoca, passato negli ultimi anni a una deriva iperortodossa misticheggiante.

Sorvoliamo [spiega Bonfante] sulla tendenza diffusa in molti cittadini di affidare i propri umori a certe rubriche giornalistiche, a certe emittenti radiofoniche… Certo è che da quei mezzi di informazione si passò a un limaccioso sottosuolo, un bacino di scarico dove ognuno poteva rovesciare ciò che voleva, tutta la poltiglia che teneva dentro.

Qualcosa – ricorda il sindaco – che non spezzava la solitudine in cui i cittadini si trovavano reclusi, ma forniva solo “l’illusione di un rapporto con il mondo esterno: una misera scappatoia alimentata da un potere cinico e centralizzato, interessato a mantenere le persone nel loro stato di perpetuo isolamento”. Tra i fatti registrati dieci anni prima troviamo del resto un’atmosfera “di morte” regnante in città, il collasso delle sue industrie, una terribile siccità nell’arco alpino (altro particolare che il lettore fa bene a notare) e quell’esodo degli immigrati che faceva ritrovare da soli i piemontesi in una città sempre più vuota, con razzistica e imbarazzante soddisfazione di una parte della popolazione, nell’impotenza kafkiana delle autorità. Al senso diffuso di disagio psichico avevano tentato invano di offrire risposte le realtà aggregative, e in questo contesto era sorta appunto la losca Biblioteca. Osserva ancora Bonfante:

Lei pensa che gli uomini siano davvero dei pozzi senza fondo? Che ci si possa trivellare all’infinito senza che prima o poi la nostra anima si svuoti? [Torniamo cioè al tema del prosciugare le falde del nostro profondo, ma in senso più materiale è inevitabile pensare oggi alla trivella in Val Susa, n.d.r.] Con ogni probabilità lo si è creduto, altrimenti ci si sarebbe fermati in tempo; purtroppo però si è preferito gettare ai vampiri tutto quanto, fino alle estreme conseguenze. […] [Quanto ai delitti] La sola cosa che le posso dire è che la nostra città è tutta da reinventare. È una città che soffre di scompensi profondi, con una gigantesca e monolitica base produttiva, ma con un vertice rachitico; grandi polmoni per respirare, ma una trachea stretta da cui passa pochissima aria. Cominciamo solo ora a rompere quel velo soffocante di astrazione e di ipocondria funzionale che ha espresso fin qui la dissociazione fra mezzi e fini nel modo di intendere la vita urbana. È un compito difficilissimo. Abbiamo un secolo e mezzo di storia alle nostre spalle, a partire dallo statuto albertino, che congiura per frenarci nelle nostre iniziative; le forze oscure che mirano a reprimerci sono tutt’altro che sconfitte. Tuttavia ci battiamo. Abbiamo l’ottimismo della volontà e una larga disponibilità all’immaginazione costruttiva.

Certo, a distanza di dieci anni la gente nutre imbarazzo a ricordare di aver frequentato la Biblioteca (ormai smantellata), di avervi portato diari e quaderni con cenni a pulsioni tanto personali. Inevitabile pensare alla prefigurazione di una situazione odierna in cui la scrittura ha lo spirito del selfie, di un Narciso vuoto e gonfio specchiato nell’acqua torbida. Tanto più che i giovani dall’aria tanto educata che hanno organizzato la Biblioteca fanno pensare ai neofascisti coevi (“si mormorava che alle loro spalle agissero forze oscure, organizzazioni nazionali e internazionali bramose di rivincite a causa di certe recenti sconfitte subite”). Ma se questo è il significato ideale dell’apologo, sembra interessante indagarne anche il linguaggio storico: da un lato la provocazione trattiene in filigrana il disincanto dell’autore verso l’editoria tradizionale, e dall’altro vi può emergere anche un clima in cui galoppava il mito del “parlare”, l’uso di scriversi lettere personalissime e diluviali… col privato che diventava pubblico e magari politico, in un modo e con caratteri oggi impensabili.

Non credo che si possano più stabilire linee di demarcazione fra quei massacratori e chi, almeno all’apparenza, li comanda. È una malvagità troppo profonda, troppo diramata, che coinvolge persone e oggetti… Gli esecutori materiali dei delitti sono entità troppo al di là di ogni sospetto perché li si possa menzionare senza sentirsi franare la ragione: il male assoluto non avrebbe potuto assumere forme più inattaccabili…

E un secondo punto non può che riguardare i perpetratori materiali dei delitti, cioè (si conceda lo spoiler, la soluzione è nota) le statue animate dirette discendenti di quelle perturbanti e macabre del Castello d’Otranto di Horace Walpole – autore genuinamente colpito da Torino, e padre con quel romanzo dell’intero genere gotico – come in fondo l’“insolito” è un derivato del gotico stesso. Le statue sono spesso gigantesche, e scontrandosi tra loro uccidono i malcapitati umani come Omero mostra fare da Polifemo, cioè sbattendo contro la roccia i compagni di Ulisse: nelle Venti giornate sono solo un po’ meno colossali del ciclope e devono sbattere maggiormente i corpi (la vittima fracassata contro la statua di Edmondo De Amicis finisce col suonare uno sberleffo su Cuore…). D’altra parte si è citata piazza Statuto: e i giganti possono richiamare in modo interessante i titani caduti del monumento al traforo del Fréjus, inaugurato poco più di cent’anni prima nel 1879. Com’è noto, la piramide di enormi massi provenienti dallo scavo del traforo è sovrastata da un Genio alato: un’allegoria positivista del trionfo della ragione sulla forza bruta, che però il mito della Torino magica leggerebbe in modo diverso vedendo nel Genio alato nientemeno che l’angelo caduto. Come che sia, i titani si stanno rialzando: e se l’Istituto Cottolengo viene immaginato nel romanzo come tanto ansioso di tacere la verità è anche forse perché a venire animate sarebbero – scandalosamente – le stesse statue sacre. Di nuovo un richiamo al gotico del Castello d’Otranto, dove il sacro e l’onirico andavano a braccetto giocando d’ironia…

E un secondo punto non può che riguardare i perpetratori materiali dei delitti, cioè (si conceda lo spoiler, la soluzione è nota) le statue animate dirette discendenti di quelle perturbanti e macabre del Castello d’Otranto di Horace Walpole – autore genuinamente colpito da Torino, e padre con quel romanzo dell’intero genere gotico – come in fondo l’“insolito” è un derivato del gotico stesso. Le statue sono spesso gigantesche, e scontrandosi tra loro uccidono i malcapitati umani come Omero mostra fare da Polifemo, cioè sbattendo contro la roccia i compagni di Ulisse: nelle Venti giornate sono solo un po’ meno colossali del ciclope e devono sbattere maggiormente i corpi (la vittima fracassata contro la statua di Edmondo De Amicis finisce col suonare uno sberleffo su Cuore…). D’altra parte si è citata piazza Statuto: e i giganti possono richiamare in modo interessante i titani caduti del monumento al traforo del Fréjus, inaugurato poco più di cent’anni prima nel 1879. Com’è noto, la piramide di enormi massi provenienti dallo scavo del traforo è sovrastata da un Genio alato: un’allegoria positivista del trionfo della ragione sulla forza bruta, che però il mito della Torino magica leggerebbe in modo diverso vedendo nel Genio alato nientemeno che l’angelo caduto. Come che sia, i titani si stanno rialzando: e se l’Istituto Cottolengo viene immaginato nel romanzo come tanto ansioso di tacere la verità è anche forse perché a venire animate sarebbero – scandalosamente – le stesse statue sacre. Di nuovo un richiamo al gotico del Castello d’Otranto, dove il sacro e l’onirico andavano a braccetto giocando d’ironia…

La spiegazione però, nelle Venti giornate, non è sovrannaturale in senso tecnico (come credono gli spiritualisti in scena), bensì appunto paranaturale – conformemente al linguaggio dell’insolito. Le confessioni raccolte a riempire la Biblioteca vedono fermentare ed esondare le ombre interiori di grandi numeri di cittadini: e nel clima di siccità evocato, non facciamo fatica a immaginare le misteriose abbeverazioni qui descritte con toni vagamente lovecraftiani (“come se centinaia di bocche si stessero immergendo in un pozzo gigantesco intenzionate a prosciugarlo. Pareva che una sete millenaria avesse trovato finalmente una fonte a cui saziarsi”) proprio come un nutrirsi della psiche, delle emozioni e degli spurghi interiori di un’intera cittadinanza.

Fui colto da un improvviso malessere; ebbi la sensazione che quelle labbra riarse pescassero dentro di me la linfa di cui avevano bisogno […] sentendo quei risucchi, il sospetto di essere stato pure io, sebbene in parte, vittima di una misteriosa osmosi andava facendosi concreto. Da quali oscure porosità era filtrato il liquame che quelle bocche stavano suggendo?

Se Torino è città-laboratorio, proprio la citata sovrabbondanza di risacca psichica permetterebbe quella sorta di laboratorio epocale, quell’esperimento della Natura stessa di cui il romanzo favoleggia, cioè l’animazione del minerale – appunto le statue – teorizzata in mille epopee da Pigmalione in poi. “Non sono uno scienziato” osserva l’avvocato Segre,

ma penso che un biologo, un fisico, un esperto di mineralogia, non saprebbero fornirci una diagnosi soddisfacente di certi fenomeni senza tener conto di quel ‘vuoto di potere’. […] Anche la Natura può pervertirsi se la si induce ostinatamente a farlo… e deve aver compreso, la Natura, dando un’occhiatina spregiudicata alla nostra storia, dove avrebbe trovato le condizioni di sicurezza necessarie per tentare qualche nuovo esperimento di vita. Gli inamovibili, gli insospettabili, per quanto intimamente inerti e lordi di sangue dalla testa ai piedi, hanno sempre trovato condizioni di vita ideali, di assoluta sicurezza nel nostro paese. Milioni di bocche osannanti o cucite a doppio filo li hanno sempre protetti. Compreso questo, la Natura può essersi decisa a tentare un nuovo passo, fino a ora inosato. Saprebbe indicarmi qualcosa di più inamovibile, di più insospettabile di quei massacratori? […] Il futuro è molto buio… divinità meschine e infami sono emerse dal cuore della roccia… ed esseri in carne e ossa come noi si stanno felicitando per questo mostruoso evento…

E la scelta può esser caduta su Torino “perché è una città isolata, fuori dal traffico internazionale, dove certi esperimenti possono essere compiuti senza dar troppo nell’occhio…”. O forse anche in grazia di meccanismi tanto radicati in Italia e specificamente a Torino, di chi la governa effettivamente – tra grattacieli bancari e madamine – e di vecchie ideologie mai morte: suppuranti magari in salsa rossobruna, o sotto l’egida (che abbina figurativamente caratteri ossimorici come rigidità e moto delle statue) di una qualche rivoluzione conservatrice.

Alla pietra e alle sue diverse, oniriche possibilità di animazione Le venti giornate di Torino offre continui richiami: dai bassorilievi sotto il laghetto, alle statue in azione, al sogno del narrante in cui “alcuni giovani archeologi scavando nei pressi di Volterra avevano scoperto dei bassorilievi [di nuovo] da cui risultava che il grande poeta Virgilio era in realtà uno struzzo” – che finiva in ultimo appeso a un gancio di macelleria. Come a dire che neppure la storia della letteratura va indenne dalla perturbante offensiva minerale. E lo scontro tra statue inscenato nel Teatro dei pupi di una via periferica – sorta di lettura ruspante di chi non teme di interpretare l’assurdo che erompe – viene interrotto bruscamente da una scossa tellurica.

Come nella Torino di sera alla luce dei lampioni, nel 1977 o in queste sere d’estate, le statue – monumenti laici di sovrani, militari e notabili, o invece sacri di profeti e di santi – gettano ombre dai loro basamenti. E proprio alle ombre è affidata la trasposizione di Corallina De Maria: particolarmente congrua a una vicenda che tutta da ombre è costituita. Come la storia d’Italia, del resto.

Corallina De Maria al termine dello spettacolo al Mufant: sulla destra, l’edicola del teatro d’ombre (foto, come le altre, di Paolo S. Cavazza)

Corallina De Maria al termine dello spettacolo al Mufant: sulla destra, l’edicola del teatro d’ombre (foto, come le altre, di Paolo S. Cavazza)