di Franco Pezzini

È appena uscito, a cura di chi scrive, Profugus. Misteri, migrazioni e Popoli del mare nell’Eneide di Virgilio, pp. 640, € 30, Odoya, Bologna 2019 (presentazione giovedì 13 giugno ore 21 alla libreria Comunardi di Torino). Se ne riporta qui uno stralcio (con citazioni tratte dall’edizione Virgilio, Eneide, trad. Rosa Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1967). Una riflessione teatrale sul tema in un’ora di lezione recitata, Enea profugo, prodotta per la Compagnia Marco Gobetti (e raccolta nel volume di AA.VV., Conflitti, lavoro e migrazioni. Quattro “Lezioni recitate”, SEB27, Torino 2018) è in giro per l’Italia con l’attore Andrea Caimmi.

È appena uscito, a cura di chi scrive, Profugus. Misteri, migrazioni e Popoli del mare nell’Eneide di Virgilio, pp. 640, € 30, Odoya, Bologna 2019 (presentazione giovedì 13 giugno ore 21 alla libreria Comunardi di Torino). Se ne riporta qui uno stralcio (con citazioni tratte dall’edizione Virgilio, Eneide, trad. Rosa Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1967). Una riflessione teatrale sul tema in un’ora di lezione recitata, Enea profugo, prodotta per la Compagnia Marco Gobetti (e raccolta nel volume di AA.VV., Conflitti, lavoro e migrazioni. Quattro “Lezioni recitate”, SEB27, Torino 2018) è in giro per l’Italia con l’attore Andrea Caimmi.

§ Capitani lamentosi?

Proemio a parte, di fatto l’Eneide inizia con una tempesta: e non una tempesta qualunque, ma un perfect storm virato sulla meteorologia del mito, un’arcitempesta in cui tutti i venti a disposizione di un dio intervengono a recare la maggior devastazione possibile. Una tempesta, inoltre, collocata a Occidente, sui mari poco noti in direzione del sole al tramonto: un dato geografico/simbolico da apprezzare non tanto in relazione alle ormai dettagliatissime mappe dell’età di Virgilio (dove il far west andava ben oltre la Spagna), ma piuttosto alle rotte di capitani micenei o egeoanatolici della tarda età del bronzo. Una tempesta, in terzo luogo, che determina il naufragio a Cartagine, dove poi Enea narrerà le proprie avventure. In realtà Virgilio riprende qui e ritocca lo schema dell’Odissea, dove un’altra tempesta a Occidente poco dopo l’apparizione in scena dell’eroe (libro V, cioè dopo i primi quattro sulle avventure di Telemaco) ne determinava il naufragio sulle coste dei Feaci, e lì a sua volta avrebbe narrato le sue avventure. Insomma una sequenza costituita da una natura sconvolta verso i limiti del mondo, le disavventure di una nave, e un narrare.

Rispetto a Omero, Virgilio enfatizza anzi la suggestione: all’estremo come situazione (l’arcitempesta) e come posizione geografica (l’Occidente, limite del mondo) aggiunge quello della posizione nel testo (l’inizio, limite dell’opera). La realtà estrema è per definizione quella delle situazioni-limite, della terra incantata ai confini del mondo (in senso geografico come simbolico) che provoca a rileggere quanto crediamo di conoscere. Pensiamo all’isola Ogigia della ninfa Calipso in qualche lontano Occidente (il nome Ogige è stato associato al personaggio dell’epopea di un primo diluvio, al titano/fiume liminare Oceano, e a termini greci per concetti estremi come primordiale o gigantesco): lì Odisseo mette a fuoco che è preferibile invecchiare da mortale coi propri cari piuttosto che farsi immortale con Calipso. Pensiamo all’isola beata dei Feaci, dove l’eroe può rileggere – rivedendone il senso – tutto quanto ha vissuto. Pensiamo ancora alle terre favolose degli Etiopi e (più tardi) degli Antipodi, homines pedibus aversis coi paradossi del mondo alla rovescia: tutti casi in cui la realtà estrema è una terra beata, terra della meraviglia e delle meraviglie, che mette in questione le nostre categorie. E che però è anche miticamente un confine cosmico col caos: l’arcitempesta a Occidente parla il linguaggio delle paure sull’Oceano, per gli antichi l’immenso fiume che circonda il mondo degli uomini ed è insieme misura, limite e riflesso di un inconcepibile “esterno”. Da quel caos verrà il tentativo per l’eroe di riordinare narrando: e per Odisseo alla corte dei Feaci ciò sarà possibile. Mentre per Enea, la narrazione avrà esito fallimentare: quella tempesta rispecchia in fondo – lo scopriremo – qualcosa che ha dentro, che causerà tragedie e occorrerà riarmonizzare.

C’è dunque un senso profondo, in questo inizio, e il soffermarvisi non risponde unicamente a una logica di buona poesia. E che sia questo l’inizio lo dice anche il fatto che qui per la prima volta vediamo Enea, lo udiamo parlare e anzi ne troviamo il nome, finora elegantemente alluso o sostituito da qualifiche o epiteti.

Ancora una volta può spiacere a lettori ubriachi di un certo tipo di romanità che il primo incontro con l’eroe avvenga in questi termini:

Di colpo le forze si sciolgono a Enea, con un brivido,

e geme e giunte levando le mani alle stelle

grida: “Oh beato, oh mille volte beato

chi sotto gli occhi dei padri e l’alte mura di Troia

poté incontrar la sua sorte! E tu, fra i Dànai fortissimo,

Tidide, perché nella piana d’Ilio a me pure

non toccò stramazzare, esalar per tua mano la vita,

là dove per l’arma d’Achille giace Ettore fiero,

e il gran Sarpedonte, e, sotto l’onde travolti, il Simòenta

tanti scudi d’eroi ed elmi e forti corpi trascina!”

Gridava così e, stridente d’Aquilone, una raffica

gl’investe la vela, scaglia l’onda alle stelle.

Si può obiettare che in quel momento i Troiani avrebbero avuto bisogno di vedere nel capo ben altra calma. Ma quell’arcitempesta è l’epifania anche visiva di un punto di rottura interiore, sopraggiungendo (il lettore non lo sa ancora) in un momento critico della vita di Enea; e quel gridare è rivelativo di una serie d’implicazioni.

Anzitutto, “Di colpo le forze si sciolgono a Enea, con un brivido”: cioè appunto all’improvviso la resistenza di anni cede, e cede nel panico. Enea, per quanto all’anagrafe semidio, è un uomo come gli altri e ha paura. Ma ha paura tanto più perché (scopriremo) suo padre è morto poco prima; e lui si è trovato all’improvviso il capo/pater familias del suo popolo, con tutto ciò che ne deriva in termini di responsabilità. E (come pure scopriremo) non è ancora pronto a gestirla. Ecco dunque che con linguaggio nuovamente teatrale, aperto cioè alla drammatizzazione del punto di vista soggettivo, Virgilio inizia con l’eroe che tocca il proprio limite, il proprio essere spezzato, il proprio incassare emozioni di tutti e anzi potenziate dalle responsabilità del ruolo. Questa scena non è insomma solo un semplice, brillante ricalco di quella più o meno corrispondente dell’Odissea con l’angoscia dell’eroe nella tempesta – anche se qui iniziamo già a vedere come Virgilio lavori col precedente omerico –, ma è anche il grido – letteralmente – di Virgilio contro ogni banalizzazione eroicistica. Però c’è probabilmente anche una seconda suggestione, parallela: quel brivido – che ne preannuncia vari altri, in occasione di epifanie sovrannaturali – mostra che Enea sembra avvertire la manifestazione di una potenza che va oltre l’ordinario di una tempesta per mare. Che la sensibilità di Enea flirti con una vaga veggenza ci sarà confermato dal prosieguo.

Poi “geme e giunte levando le mani alle stelle / grida”. E qui sono due i movimenti interiori, prima ancora che esteriori, questo gemito dal profondo (“ingemit”) e uno slancio verso l’alto che ha il moto e l’urlo della preghiera, e ricorda agli dei che sarebbe stato meglio finire diversamente: ma non riesce neppure a rivolgersi loro, fatica a staccarsi da ciò che poteva essere, da ciò che un uomo può augurare a se stesso. Tanto più che morire in mare significa in genere non avere sepoltura, con tutte le penose conseguenze oltremondane (la lunghissima attesa dell’anima per accedere alla pace, eccetera). Ma la trovata brillante di Virgilio è inserire in poche frasi anzitutto un vertiginoso riepilogo dei fatti di Troia cantati dall’Iliade – le morti sotto gli occhi dei padri, il duello del libro V tra Diomede (è lui “fra i Dànai fortissimo, / Tidide”) ed Enea che viene salvato dalla madre divina in vista di una sorte gloriosa, il fiume che trascina via i corpi – e insieme il rapporto con ciò che avverrà. Perché nell’Eneide ritroveremo Diomede, ma è cambiato il senso e non vorrà più combattere con Enea; troveremo di nuovo un fiume ad arrossarsi di sangue e Virgilio lascerà implicite tutte le voci su Enea che vi scompare, affogato o assunto in cielo. Per questo qui non si tratta banalmente di un capitano lamentoso, ma di un dar voce a un conato di preghiera che interessa tutti, e dove Enea è il capo che parla, geme e leva lamentazione per la sua gente. Però la tempesta è scatenata.

I remi si spezzano, la prua si rivolta, offre all’onde

il fianco: gli corre incontro il monte d’acqua scrosciando.

Pendono questi in vetta al flutto, a quelli l’onda, che piomba,

apre tra i flutti la terra, schiuma e sabbia ribollono.

Tre navi il Noto afferrando, su scogli insidiosi le getta

(Are li chiamano gli Itali, nel mezzo dell’onde

dorso immane a fior d’acqua); tre l’Euro dall’alto

spinge alle Sirti sabbiose, spettacolo degno di pianto,

in mezzo alle secche le caccia, le stringe una morsa d’arena.

Una, che i Lici e il fido Oronte portava,

enorme piombando, davanti ai suoi occhi, un maroso

investe a poppa: ne balza via il timoniere

e a capofitto precipita; l’onda tre volte

fa roteare la nave, il vortice avido l’inghiotte nel mare.

Si vedono corpi nuotare dispersi pel gorgo funesto,

armi guerriere, e tavole, e teucri tesori fra l’onde.

Già d’Ilioneo, d’Acate guerriero già la valida nave,

e quella d’Abante, e quella che il vecchio Alete trasporta,

son vinte dalla tempesta: già tutte, sconnesso il fasciame,

accolgono l’acqua nemica, le falle s’allargano.

Questa descrizione straordinaria, con quelle di Omero e di poche altre voci resta a monte di un’intera letteratura sul tema della tempesta: vi sono già in nuce, e sembra già quasi di riconoscerli, Shakespeare, Coleridge, Conrad e tanti altri.

Strappata dalla costa nord a quella sud della Sicilia, la flotta troiana viene trascinata da Aquilone verso l’Africa e il canale di Tunisi. Per comporre il brano, Virgilio si informa sulle rotte, studia i rischi sui resoconti di viaggio e attraverso cenni suggerisce dove ci troviamo. Cioè – alla grossa – non lontani da Cartagine: gli scogli chiamati Are (“Aras”), citati da Livio e Plinio il Vecchio, saranno noti in arabo come Al Giamar o Zimbra e in francese Iles des Imbes; le Sirti, cioè Syrtis Maior (golfo della Sirte o golfo di Sidra, sulla costa settentrionale della Libia, a est) e Syrtis Minor (golfo di Gabès in Tunisia, a ovest) sono temutissime per i loro banchi di sabbia.

Tre navi – Virgilio non ci offre ancora, come farà più tardi, i nomi degli scafi – finiscono sulle Are, altre tre nella Piccola Sirti; quella di Oronte affonda; quelle di Ilioneo, Acate, Abante e Alete sono devastate dalla furia del mare. Iniziamo a ricordare questi nomi, specialmente alcuni che torneranno: Ilioneo, il più anziano e il più saggio dei compagni, citato fino al libro IX, dove si misura in combattimento ancora con gran forza fisica (nello sceneggiato RAI figura come composto sacerdote); Acate, scudiero di Enea (cioè quello che originariamente ne condivideva il carro in battaglia), presente ancora nei combattimenti dell’ultimo libro; Abante, che invece non verrà più ricordato; Alete, che riapparirà solo un paio di volte nel libro IX. La sensazione, qui come altrove, per nomi poi lasciati alla deriva dell’opera, è di un’invenzione contingente legata a esigenze metriche: ma non possiamo neppure escludere che Virgilio ammicchi a qualche figura minore da fonti perdute, nell’ambito dell’immenso iceberg di testi di cui solo una punta sopravvive nel tempo.

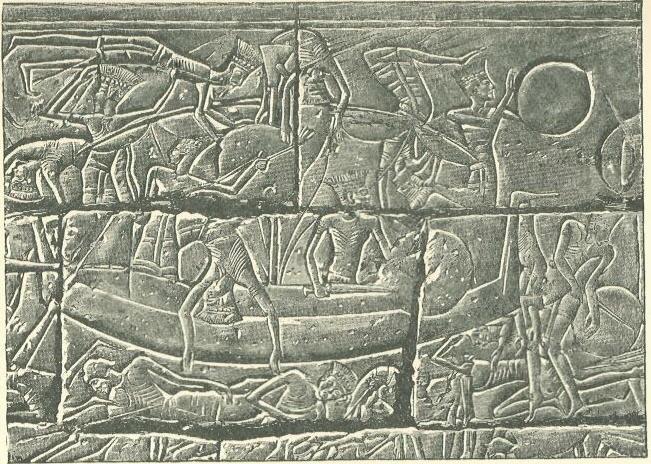

Il caso però più intrigante è quello di Oronte e della sua nave, perché ben introduce a un altro dei grandi temi sottostanti il quadro storico evocato da Virgilio. Il personaggio del capo licio Oronte – non presente nell’Iliade ma inteso nell’elaborazione successiva a Virgilio come successore del principe Glauco morto combattendo sotto Troia – è citato come “fido” (“fidumque”) perché ha accettato di seguire Enea e i Troiani nelle loro peregrinazioni, invece di tornare in patria dopo la guerra. Va detto che un altro licio, Scilaceo, rientrato in patria con le cattive notizie sulle perdite pesantissime del contingente e giudicato poco valoroso, sarebbe stato lapidato dalle vedove (Quinto Smirneo, Posthomerica, X, 167 segg.), ma Virgilio non ne considera la vicenda. Ora, l’affondamento della nave licia – a richiamare scene, in quel mare, che purtroppo conosciamo – viene letto dai commentatori in termini mitici: al loro popolo non spetta entrare in Lazio, la promessa non è destinata a loro e dunque muoiono in mare (ma è un tema che Virgilio sembra aver inserito tardi nel poema, negli ultimi libri più antichi i Lici non mancano). Però un’ombra d’imbarazzo ai mitologi resta: e al di là della storia di Scilaceo che pare una giustificazione un po’ forzata, perché a guerra terminata quel resto di contingente non ritorna in Licia e si aggrega a una stirpe di profughi? Posto che si ragiona in termini virtuali, di ombre di tradizioni e dati letterari dalla lunghissima gestazione, una risposta pur problematica emerge in rapporto al profilo particolare dei Lici della tarda età del bronzo: riconducibili cioè a quei Lukka insediati in una porzione dell’Anatolia probabilmente ben più ampia della Licia storica (ma c’è dibattito), e le cui terre sono menzionate in testi ittiti a partire dal II millennio a.C. Il mistero che li riguarda – cruciale anche per inquadrare le peregrinazioni dei Troiani nell’Eneide – è quello dei cosiddetti Popoli del mare.

Il caso però più intrigante è quello di Oronte e della sua nave, perché ben introduce a un altro dei grandi temi sottostanti il quadro storico evocato da Virgilio. Il personaggio del capo licio Oronte – non presente nell’Iliade ma inteso nell’elaborazione successiva a Virgilio come successore del principe Glauco morto combattendo sotto Troia – è citato come “fido” (“fidumque”) perché ha accettato di seguire Enea e i Troiani nelle loro peregrinazioni, invece di tornare in patria dopo la guerra. Va detto che un altro licio, Scilaceo, rientrato in patria con le cattive notizie sulle perdite pesantissime del contingente e giudicato poco valoroso, sarebbe stato lapidato dalle vedove (Quinto Smirneo, Posthomerica, X, 167 segg.), ma Virgilio non ne considera la vicenda. Ora, l’affondamento della nave licia – a richiamare scene, in quel mare, che purtroppo conosciamo – viene letto dai commentatori in termini mitici: al loro popolo non spetta entrare in Lazio, la promessa non è destinata a loro e dunque muoiono in mare (ma è un tema che Virgilio sembra aver inserito tardi nel poema, negli ultimi libri più antichi i Lici non mancano). Però un’ombra d’imbarazzo ai mitologi resta: e al di là della storia di Scilaceo che pare una giustificazione un po’ forzata, perché a guerra terminata quel resto di contingente non ritorna in Licia e si aggrega a una stirpe di profughi? Posto che si ragiona in termini virtuali, di ombre di tradizioni e dati letterari dalla lunghissima gestazione, una risposta pur problematica emerge in rapporto al profilo particolare dei Lici della tarda età del bronzo: riconducibili cioè a quei Lukka insediati in una porzione dell’Anatolia probabilmente ben più ampia della Licia storica (ma c’è dibattito), e le cui terre sono menzionate in testi ittiti a partire dal II millennio a.C. Il mistero che li riguarda – cruciale anche per inquadrare le peregrinazioni dei Troiani nell’Eneide – è quello dei cosiddetti Popoli del mare.