di Sara Picardi e Franco Pezzini

«Bisogna avere il coraggio di rompere il cubo ordinato delle idee, di precipitarsi verso la confusione primordiale…»

«Bisogna avere il coraggio di rompere il cubo ordinato delle idee, di precipitarsi verso la confusione primordiale…»

In questa breve citazione di Leonora Carrington, per molti aspetti, si condensa la sua postura interiore.

La sua produzione è sempre stata alimentata dalla “confusione primordiale” a cui fa riferimento. Un brodo come quelli sobbolliti nella sua cucina alchemica con le erbe magiche del mercato di Sonora a Città del Messico e una varietà di altri ingredienti surreali e fantasiosi: un brodo interiore a ciascun individuo ma che riguarda anche il collettivo, e in cui mito, inconscio, memoria e immaginazione si mescolano senza gerarchie.

Carrington ha una familiarità profonda con questa energia caotica, soprattutto grazie all’elaborazione e alla sublimazione artistica di esperienze traumatiche che hanno segnato la sua vita e che sono state il combustibile, pagato a caro prezzo, della sua libertà visionaria. Di qui la continua ricerca di mappe interiori per orizzontarsi tra le proprie visioni (Mappa dell’animale umano del 1962 sembra richiamare per esempio le antiche allegorie ermetiche tra strutture geometriche, animali e oggetti simbolici), attingendo febbrilmente a mitologie, religioni, tradizioni mistiche, e insieme sublimandole con un passo ironico tutto suo (Breton definisce Carrington “un’incantatrice dallo sguardo limpido e beffardo”). Un passo ironico apparentemente paradossale per chi sia passato nei suoi inferni interiori: se c’è un’aria di famiglia tra le eresie di Leonor Fini e di Carrington, il matraccio di quest’ultima è posto a un fuoco molto più sconvolgente e feroce, senza protezioni sociali o ambientali. Eppure Leonora sorride: come quando nel video presentato alla mostra di Milano ora a lei dedicata, alla domanda del perplesso intervistatore (siamo nei primi anni Duemila) sul ruolo dell’amore, ormai molto anziana e segnata dalle rughe di un’esistenza di rara intensità, risponde che l’amore autentico, forte, è quello per i figli. L’altro, l’eros che pure ha avuto un peso tanto importante nella sua vita, è in fondo come una semplice sbornia… Una provocazione, forse, visto che l’archetipo dell’unione di coppia preludio alle nozze alchemiche è reso dall’olio su tela Gli amanti (1987): una tenda da nomadi nel deserto ospita l’atanor/talamo nuziale dei protagonisti, Re rosso (principio maschile) e Regina blu (principio femminile), rigidi come moai e circondati da adepti velati in bianco e nero e animali – tra i quali una iena psicopompa, azzoppata, che cammina con due bastoni. Quella zoppia rivela delusioni e dolori?

La prima retrospettiva italiana dedicata a Leonora Carrington si svolge al Palazzo Reale di Milano (dal 20 settembre 2025 all’11 gennaio 2026) e offre uno sguardo prezioso sulla sua arte, pur con il limite di non riuscire a suggerire appieno l’incredibile ampiezza della sua ricerca creativa. In effetti l’artista, originaria di Lancaster (ma “Come non chiedersi, a margine, se si appartenga al luogo in cui si è nati o non piuttosto a quello in cui si muore”?), si muove con leggiadria tra pittura, scrittura, scultura e pratiche tessili, ma a Milano godiamo principalmente delle sue opere pittoriche – con una scelta relativamente ampia, oltre sessanta opere, che dà comunque il senso di una sguardo, di una vertigine. C’è in effetti abbastanza materiale per farci addentrare nel suo universo interiore, misterioso e arcaico che possiamo provare a comprendere, per quanto possibile, anche attraverso i dati della sua biografia.

La prima retrospettiva italiana dedicata a Leonora Carrington si svolge al Palazzo Reale di Milano (dal 20 settembre 2025 all’11 gennaio 2026) e offre uno sguardo prezioso sulla sua arte, pur con il limite di non riuscire a suggerire appieno l’incredibile ampiezza della sua ricerca creativa. In effetti l’artista, originaria di Lancaster (ma “Come non chiedersi, a margine, se si appartenga al luogo in cui si è nati o non piuttosto a quello in cui si muore”?), si muove con leggiadria tra pittura, scrittura, scultura e pratiche tessili, ma a Milano godiamo principalmente delle sue opere pittoriche – con una scelta relativamente ampia, oltre sessanta opere, che dà comunque il senso di una sguardo, di una vertigine. C’è in effetti abbastanza materiale per farci addentrare nel suo universo interiore, misterioso e arcaico che possiamo provare a comprendere, per quanto possibile, anche attraverso i dati della sua biografia.

Sono nata cinquantatré anni fa come animale umano femmina. Questo, mi dissero, significava che ero una “donna”.

Anche se non ho mai capito cosa volessero dire.

Innamorati di un uomo e vedrai… Mi sono innamorata (più volte), ma non l’ho visto.

Partorisci e vedrai… Ho partorito, e non ho saputo chi fossi. Fossi? Chi? Sono ciò che osservo o ciò che mi osserva?

Nata nel 1917 in un’agiata famiglia della borghesia inglese, e con radici irlandesi per parte di madre, Carrington mostra un precoce talento per il disegno, che diventa sin dall’infanzia spazio di fuga e autonomia personale. Da giovanissima soggiorna in Italia, dove si innamora dell’arte rinascimentale, un’influenza che riaffiora spesso rielaborata in forme del tutto personali nelle sue opere. Ma ama anche Bosch, il cui rigore visionario da miniaturista e l’uso di dettagli minimi, quasi segreti e grotteschi, entrano a far parte della sua visione artistica personale. Una vena ribelle, libertaria e femminista, la anima fin dagli anni più verdi, con la complicità di un’immaginazione mitologica che le permette di evadere dalle strette maglie concesse a una giovanissima inglese di buona famiglia. Con una tale tensione alla libertà radicale che nessuna delle etichette a lei riservate in seguito – neppure quella di surrealista – risulterà davvero congrua.

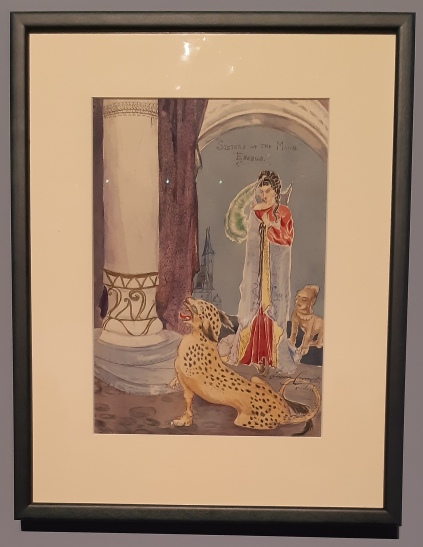

Le prove giovanili esposte in mostra, come la serie Sisters of the Moon (1932-33), nonostante la mano acerba, offrono immediati indizi sulle tematiche cardine della sua carriera: un femminile potente e liminale, figure ibride, animali e creature misteriose, talvolta mostruose ma quasi sempre benevole. Le fiabesche “sorelle della luna” tra cavalli, canidi, leopardi e pavoni, di fatto, sono una galleria di donne emancipate e “magiche”, ritratte spesso insieme ai loro animali-guida.

Le prove giovanili esposte in mostra, come la serie Sisters of the Moon (1932-33), nonostante la mano acerba, offrono immediati indizi sulle tematiche cardine della sua carriera: un femminile potente e liminale, figure ibride, animali e creature misteriose, talvolta mostruose ma quasi sempre benevole. Le fiabesche “sorelle della luna” tra cavalli, canidi, leopardi e pavoni, di fatto, sono una galleria di donne emancipate e “magiche”, ritratte spesso insieme ai loro animali-guida.

Nel 1936, l’anno della prima esposizione surrealista a Londra, Leonora diciannovenne conosce il surrealista per eccellenza, l’affascinante quarantaseienne Max Ernst, e in seguito con lui si trasferisce nella Parigi del movimento – un posto che le appartiene in modo innato, e dove si parla un linguaggio affine al suo, quello dell’inconscio come richiamo da ascoltare per evolvere. La loro unione è occasione di sperimentazione e crescita creativa, la coppia si autopercepisce come fusa in un perfetto matrimonio alchemico. Lei è la bellissima “sposa del vento”, lui si trasfigura in Loplop, l’Uccello Superiore, figura sciamanica di uomo-uccello: inevitabile una dipendenza della giovane dall’amante-mentore tanto maggiore, adorato e divorante. Prima a Parigi, poi nel villaggio di S. Martin D’Ardèche, ricercano e creano assieme in un clima febbrile di fantasia – qui abbiamo a testimoniarla anche le ante dipinte di un armadio. L’esposizione a Milano include alcuni lavori di Ernst (cui già era stata dedicata una esposizione a Palazzo Reale tra il 2022 e il 2023), nonché l’incompiuto e bellissimo autoritratto di Carrington in coppia con l’amato nel piumaggio di Loplop, Double Portrait (Self-Portrait with Max Ernst) del 1938. Su tela, i due appaiono affiancati e, sullo sfondo, campeggia un cavallo, allegoria onnipresente nell’opera di Carrington.

A frantumare l’idillio amoroso della coppia, gli eventi bellici: nel settembre 1939 Ernst, di origini tedesche e dunque “straniero indesiderabile”, viene internato in un campo vicino ad Aix-en-Provence. Paradossalmente, con l’occupazione tedesca della Francia, verrà poi nuovamente arrestato dalla Gestapo in quanto portatore di “arte degenerata”. Col risultato che la “sposa del vento”, strappata da lui, conosce uno spaventoso crollo emotivo. Si lascia condurre in Spagna, ma dopo ulteriori drammatiche vicende finisce in ricovero psichiatrico.

L’esposizione italiana, che dal 18 febbraio al 19 luglio 2026 sarà ospitata al Musée du Luxembourg di Parigi, racconta la vita di Carrington secondo la struttura del “viaggio dell’eroe” descritto da Joseph Campbell nel testo L’eroe dai mille volti. L’inizio del viaggio, in questo caso, viene identificato proprio con la crisi che porta Carrington ad essere rinchiusa in una struttura per malati mentali.

Le verrà consigliato di scrivere per elaborare l’esperienza, e nasce così Down Below (Giù in fondo): un testo allucinato e lucidissimo, in cui la follia, la violenza e la sofferenza diventano materia creativa; uno degli esempi più potenti di sublimazione artistica del trauma nella storia del surrealismo, e in generale una delle più coinvolgenti narrazioni d’un delirio della storia della letteratura. Carrington si inoltra nell’incubo e ritorna da un viaggio nella follia con l’elisir alchemico: ora è un’iniziata. L’incontro con la divinità è l’incontro con se stessa e da quel momento la sua voce artistica diventa riconoscibilissima.

Una volta dimessa, Carrington non tornerà più con Max Ernst, sebbene lui sia ormai libero (si rincontrano casualmente a Lisbona nel 1941) e nonostante qualche sporadica frequentazione. Si è tentati di riconoscere nel clima mutato la scena strana dell’olio su tela Camera in giardino (appunto 1941), dove il baldacchino del letto matrimoniale è retto da figure femminili macilente, un’altra figura rabbiosa cavalca un cavallo a dondolo tra gli svolazzi di un pappagallo, un’altra forse mascherata mostra (simula?) di dilettarsi tra i conigli e persino l’abete di Natale svela tra i rami una figura femminile poco tranquillizzante. Ma il rischio incombente, in questi casi, è quello della sovrainterpretazione.

Per l’ambiente dei surrealisti, Leonora resta ancora troppo confinata nel ruolo della discepola/musa dell’ingombrante Max. Fugge dall’Europa in guerra con il diplomatico Renato Leduc, che in cambio della salvezza le propone un matrimonio d’interesse. Dopo una breve parentesi di vita a New York, approda in Messico, non come esule spezzata, ma come qualcuno che finalmente può cominciare una nuova vita. A Città del Messico, Carrington incontra Chiki Weisz, fotografo ungherese, che sposerà e sarà suo compagno fino alla morte, da lui avrà due figli, Gabriel e Pablo.

Il Messico meta di vari transfughi surrealisti si trasforma in una nuova patria spirituale. Con le sue contraddizioni ma anche la stratificazione sincretistica di cristianesimo e tradizioni indigene, quel mondo appartato le offre l’occasione di studiare tranquilla, meditare e approfondire esoterismo, cosmogonie e spiritualità attraverso circoli e gruppi locali (dove tra l’altro negli anni Settanta sarà tra le fondatrici del movimento di liberazione della donna). Oltre che di frequentare un ambiente artistico in cui trovano posto altre donne simili a lei, come Remedios Varo (1908-1963), con cui instaurerà un’amicizia intellettuale e spirituale decisiva, e la fotografa Kati Horna (1912-2000) che rende iconicamente il suo eclettismo raffigurandola come dama rinascimentale su uno sfondo alla Piranesi (1947). Di Carrington e Varo parla in questi termini Octavio Paz:

Il Messico meta di vari transfughi surrealisti si trasforma in una nuova patria spirituale. Con le sue contraddizioni ma anche la stratificazione sincretistica di cristianesimo e tradizioni indigene, quel mondo appartato le offre l’occasione di studiare tranquilla, meditare e approfondire esoterismo, cosmogonie e spiritualità attraverso circoli e gruppi locali (dove tra l’altro negli anni Settanta sarà tra le fondatrici del movimento di liberazione della donna). Oltre che di frequentare un ambiente artistico in cui trovano posto altre donne simili a lei, come Remedios Varo (1908-1963), con cui instaurerà un’amicizia intellettuale e spirituale decisiva, e la fotografa Kati Horna (1912-2000) che rende iconicamente il suo eclettismo raffigurandola come dama rinascimentale su uno sfondo alla Piranesi (1947). Di Carrington e Varo parla in questi termini Octavio Paz:

Due streghe stregate, indifferenti alla morale sociale, alle forme e al denaro, che attraversano la nostra città con indicibile e ineffabile leggerezza. Dove andranno? Dove chiama l’immaginazione e la passione.

In scena nei quadri di Carrington, come vediamo alla mostra milanese, sono sequenze visive che non parlano alla ragione ma a un sentire dell’inconscio – persino dove il soggetto è, alla grossa, “tradizionale”, come ne Le tentazioni di sant’Antonio, paludato di bianco e con tanto di porcellino (1945), nella lunga tavola Gli elementi (1946) o nell’altra Senza titolo (L’arca di Noè, 1962).  Mentre il disegno Séance (s.d.) evoca senza dubbio una seduta spiritica, con figure elusive attorno al tavolo a suggerire le entità intervenute, ma quel che vi accade non è chiarissimo.

Mentre il disegno Séance (s.d.) evoca senza dubbio una seduta spiritica, con figure elusive attorno al tavolo a suggerire le entità intervenute, ma quel che vi accade non è chiarissimo.

In altri casi, temi folklorici o persino ritratti sono trattati in forme comunque liberissime e a tratti criptiche: Il buon re Dagoberto (Corno d’alce, 1948) mostra palchi di corna alla Cernunnos e un manto pescino, Il mago Zoroastro incontra la sua immagine in giardino (1960) inscena un dialogo surreale con il Doppio, il Ritratto di Enrique Álvarez Félix (Quería ser pájaro, 1960) coglie il giovane attore messicano intento a scrivere su un enorme uovo, tra creature animali fiabesche. Alla libera reinvenzione di temi mitici appartengono quadri come Canto di Gomorra (1963) con creature-uccello in un giardino, o Tre Norne (1998): a far comprendere il livello di fantasia che le tante letture dell’autrice hanno potuto stimolare.

Vano sarebbe pretendere di descrivere le figurette di sfondo e le Ombre/macchie/sfingi di Composizione (Ur dei Caldei, 1950) o capire il senso di Orplied (1955), con il grandioso spettacolo – vagamente allusivo agli encausti pompeiani? – tra selve e mare, di una processione verso una figura sfingea. Difficile di primo acchito anche comprendere una tavola come Oink (Essi contempleranno i tuoi occhi, 1959): una specie di grifone sembra irrorare alcuni dormienti in un grande letto (o sono malati?). Ne I poteri di Madame Phoenicia (1974), poi, sono ectoplasmi, quelli che le sorgono dalle narici?

La galleria di dipinti di Carrington offre un bestiario che sfugge a qualsiasi tassonomia. Basti pensare all’aggraziata e indefinibile Ballerina II (Figura mitologica: olio e foglia d’oro su masonite, 1954) piumata e caudata, con tre occhi e una lingua che pare un fiore, intenta a qualche improbabile passo di danza. Poi la biblica scala di Giacobbe vedeva angeli salire e scendere dal cielo, l’olio su tela Scena Occulta (La scala di Giacobbe, 1955) mostra una scala diretta in alto attorniata da un gruppo di figure strane, in gran parte aviformi, tra arcate, elementi tortili e fuochi sacri. Ma la surrealtà investe anche temi meno carichi di mito, come Levitasium (1950), con i suoi ginnasti appunto levitanti tra rapaci e un angelo.

La galleria di dipinti di Carrington offre un bestiario che sfugge a qualsiasi tassonomia. Basti pensare all’aggraziata e indefinibile Ballerina II (Figura mitologica: olio e foglia d’oro su masonite, 1954) piumata e caudata, con tre occhi e una lingua che pare un fiore, intenta a qualche improbabile passo di danza. Poi la biblica scala di Giacobbe vedeva angeli salire e scendere dal cielo, l’olio su tela Scena Occulta (La scala di Giacobbe, 1955) mostra una scala diretta in alto attorniata da un gruppo di figure strane, in gran parte aviformi, tra arcate, elementi tortili e fuochi sacri. Ma la surrealtà investe anche temi meno carichi di mito, come Levitasium (1950), con i suoi ginnasti appunto levitanti tra rapaci e un angelo.

Il linguaggio dell’artista diventa col tempo ancora più onirico e criptico.  Attinge ai tarocchi (affascinante la serie da lei prodotta), alle leggende, alla natura, ai simboli arcaici che non vogliono e non devono essere spiegati nel senso banale del termine. Sono chiavi, richiami, cifre. La pittrice evoca rituali dal significato inconoscibile (per esempio nel bellissimo Senza titolo – Il Rituale, 1964, dove adepti di un culto ofidico paiono evocare un essere disturbante), creature ibride della sfera del sogno e del subconscio, sigilli e diagrammi (in un altro Senza titolo, 1956, viene mappato il corpo di una bestia favolosa) per dischiudere dimensioni altre. Non a caso Carrington si è sempre rifiutata di decifrare per altri i propri lavori; l’atto stesso di spiegarli li avrebbe, nel suo sentire, snaturati.

Attinge ai tarocchi (affascinante la serie da lei prodotta), alle leggende, alla natura, ai simboli arcaici che non vogliono e non devono essere spiegati nel senso banale del termine. Sono chiavi, richiami, cifre. La pittrice evoca rituali dal significato inconoscibile (per esempio nel bellissimo Senza titolo – Il Rituale, 1964, dove adepti di un culto ofidico paiono evocare un essere disturbante), creature ibride della sfera del sogno e del subconscio, sigilli e diagrammi (in un altro Senza titolo, 1956, viene mappato il corpo di una bestia favolosa) per dischiudere dimensioni altre. Non a caso Carrington si è sempre rifiutata di decifrare per altri i propri lavori; l’atto stesso di spiegarli li avrebbe, nel suo sentire, snaturati.

Ma in generale, e fuori da ogni esoterismo d’accatto, la magia è un modo di resistere a tutte le autorità patriarcali che cercano di soffocarla: e la cucina non è mero luogo di confino tradizionale della donna, ma il suo altare e laboratorio alchemico, luogo di trasmutazione, di riappropriazione di saperi antichi, di potenza d’una Grande Opera. Indicativo un dipinto come La cucina aromatica di nonna Moorhead (1974) dove attorno a un tavolo coperto di verdure – ce n’è anche per terra, soprattutto aglio – e circondato da un cerchio magico, si affaccendano figure incappucciate o mascherate intente a preparare tortillas. Una grande oca bianca si avvicina, vigilata alle spalle da una figura streghesca… Cucinare, nutrire, dare la vita e la morte: la scena è simbolicamente emblematica.

Già decenni prima, un tavolo da pranzo con uova sembra il focus di La locanda (1949), sia pure circondato da presenze sfuggenti; Dando da mangiare a un tavolo (1959) e Tre donne a tavola con i corvi (1951) – figure femminili ma dalle teste francamente bizzarre, una ha la forma di un intero uccello – si collocano ancora più sorprendentemente su questa linea; quanto al bellissimo Colazione astrale (1964), tra uova e figure scimmiesche, proietta il tema su un altro piano dell’esistenza. Anche Monito alla Madre (1973) si ambienta in cucina davanti al fornello, dove l’Avvertitore pare avere natura pneumatica o gassosa, e creature piccole come il gatto giochicchiano o vomitano sul pavimento. Tra i testi fondamentali per la formazione di Carrington resta un’opera del 1948, The Mirror of Magic di Kurt Seligmann (1900-1962), amico e collega surrealista, un libro che esplora il valore estetico della magia e il suo impatto sulla creatività.

Ma soprattutto, in qualità di mondo magico, quello di Carrington non concede accesso ai razionalisti ostinati. Si ha accesso a una connessione autentica solo se si è abbastanza coraggiosi da lasciare cadere ogni difesa logica, ogni rigidità del pensiero lineare:

Le menzogne in mezzo a cui viviamo ci vengono rivelate dai sogni. Sembra esistere nell’inconscio un Sapiente che non si lascia mai ingannare e può affiorare alla coscienza, se le emozioni sono disposte ad accettare alcuni elementi di verità,

scrive negli anni Settanta in un testo pubblicato in Messico e poi ristampato nel 1981 sul n. 12 della rivista “Cultural Correspondence”. Lo stesso testo in cui definisce se stessa come “animale umano femmina”.

E gli animali simbolici nel suo lessico sono veri e propri autoritratti, alter ego dell’artista. La iena ad esempio, spesso considerata bizzarra, scomoda, sprezzante, è una figura liberatrice, Carrington la vede come emblema antiborghese. Si tratta di una creatura il cui verso assomiglia ad una risata incontrollata, l’opposto del mantenersi composta come si conviene ad una ragazza “per bene”. Mentre i cavalli, onnipresenti nei suoi quadri, incarnano ribellione, energia e potere sensuale.

Non è la prima volta che Milano ospita le opere di Carrington. Nel 1980, nella storica mostra L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940, Lea Vergine portò a Palazzo Reale una selezione pionieristica di artiste dimenticate o marginalizzate. Fu una mostra seminale, un punto di svolta. Da allora Palazzo Reale sembra aver intrapreso una linea precisa, ossia valorizzare le protagoniste della modernità.  Di recente lo ha fatto con la retrospettiva dedicata a Leonor Fini, grande amica di Carrington. E oggi la retrospettiva monografica dedicata a Leonora – morta a Città del Messico nel 2011, novantaquattrenne – arriva in un clima culturale nuovo, segnato dalla recente riscoperta internazionale del surrealismo femminile, culminata nella Biennale di Venezia Il latte dei sogni (2022), il cui titolo è tratto proprio da un’opera di Carrington.

Di recente lo ha fatto con la retrospettiva dedicata a Leonor Fini, grande amica di Carrington. E oggi la retrospettiva monografica dedicata a Leonora – morta a Città del Messico nel 2011, novantaquattrenne – arriva in un clima culturale nuovo, segnato dalla recente riscoperta internazionale del surrealismo femminile, culminata nella Biennale di Venezia Il latte dei sogni (2022), il cui titolo è tratto proprio da un’opera di Carrington.

La mostra comprende soprattutto dipinti, ma qualche altro oggetto c’è. Per esempio, Specchio magico (Guardiani, 1950), con due figure arcane sugli stipiti, richiama la possibilità di vedere un riflesso diverso della nostra realtà, e forse di andare oltre. Leonora Carrington sembra esserci stata mandata per invitare a questo, e condurci per mano a incontrare le sfingi che abbiamo dentro. Come solo una maga o una profetessa può fare.