di Franco Pezzini

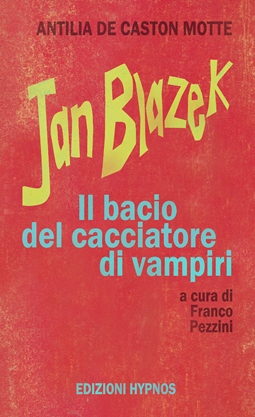

[È comparsa per i tipi Hypnos, Milano 2025, la novella Jan Blazek. Il bacio del cacciatore di vampiri, primo episodio di una serie, a firma di Antilia de Caston Motte e a cura di chi scrive. Si propone qui uno stralcio dalla Postfazione.]

Prendiamo per esempio i Tarocchi. E lasciamo subito da parte l’uso divinatorio: non è il futuro che ci interessa. Si tratta di immagini di archetipi con cui confrontarci nel presente.

Ecco, è probabile che ciascuno di noi covi in sé una serie di archetipi, legati a giorni lontani di quell’età mitica in cui le nostre giornate duravano un tempo indefinitamente prolungato, fitte di innumerevoli eventi, incontri, scoperte, emozioni – e insieme ai giorni lontanissimi di un passato più remoto, prenatale e (per chi ci creda) connesso a vite ed esperienze precedenti. Un teatro di simboli e maschere fondamentali, traghettati dalle fonti a noi accessibili alla nostra età verde: e dunque narrazioni orali e pantomime, libri e schermi. La narrativa e il fumetto, il cinema e la tv popolari ci hanno abituati a fare i conti con storie ingenue – a dirlo con il pubblico del sussiego – che però hanno presa su di noi: e vergognarcene sarebbe sciocco.

Poi certo, i tempi cambiano. I film di cappa e spada degli anni Sessanta possono dir poco agli odierni giovanissimi (neanche il pur meraviglioso Eloise, la figlia di D’Artagnan, 1994, probabilmente li toccherebbe) ma quei topoi e archetipi su di noi agiscono ancora, potenziati dalle stesse censure d’epoca. Il frisson di alcune situazioni, la carezza maliziosa di certe schermaglie, il legante sentimentale di personaggi che rischiano la pelle insieme presentano un fiato di avvertibile sensualità ancora nello sguaiato tempo del vedotutto. E l’avventura in costume, priva del rigore del genere storico vero e proprio – che imporrebbe di ragionare secondo parametri d’epoca magari da noi lontanissimi – offre la possibilità di giocare, di “facciamo finta che ero”, di calarci in un teatro di emozioni, pulsioni, desideri.

Ma non è una cosa seria, dirà qualcuno: però dai tempi del saltellante Bes nilotico e in realtà da molto prima esiste una tradizione sapienziale di cose apparentemente non serie, di giochi e buone pratiche che in realtà coinvolgono istanze serissime, parlando di ciò che siamo e proviamo nel profondo e recandoci esperienze per noi significative. Una sorta di distillato con l’aspetto – dice giustamente un’amica illustratrice – di sogni ricorrenti, a trattenere memorie e pulsioni, fantasie e maschere identitarie. Più che parlare di esperimenti narrativi (eventualmente psicomagici), userei allora il termine gioco in costume, spalancato al mondo onirico delle potenzialità e alle coordinate immaginali che ne derivano.

Tanto più che il pastiche, genere di successo postmoderno, ripropone in chiave concentrata e ammiccante le epopee in precedenza assemblate in grandi raccolte di storie: diventa antologia concentrata di saghe alluse tramite personaggi e citazioni, nel segno del gioco ironico e insieme della compilazione “erudita” (almeno dal punto di vista pop), una sorta d’ipertesto. Offrendo così interessanti possibilità anche di altro segno: da un lato ad alludere/collezionare nostri archetipi personali in chiave narrativa, e dall’altro ad assorbire in forma criptata incontri, avventure, passioni privatissime della nostra vita profonda. Certo, a quel punto l’autore sarà anzitutto un curatore, un ricucitore con filo sornione di tasselli approdati dall’esterno ad altri tutti interni: ma proprio il rispetto per le storie altre alluse rende difficile far vantare paternità specifiche. Dove giochiamo noi stessi con la trama di un film mai prodotto su cui corrono soltanto voci e brandelli documentali, ha davvero senso un concetto di autore? o non si è più simili a quegli antichi poeti che cucivano ampi materiali di repertorio con stralci più o meno magmatici di novità interiore? Mentre dall’opposto capo cronologico della storia della scrittura, il riferimento al weird, linguaggio dei paradossi temporali, permette di porre in scena fantasie sparigliate su fili diversi di quel Multiverso che anzitutto abbiamo dentro, imbullonato su scelte e rimpianti, paradossi e contraddizioni della vita che ci tocca.

1974: la leggendaria casa di produzione britannica Hammer si è resa ormai conto che lo scettro del gotico, saldamente tenuto per tutti gli anni Sessanta, le è infine sfuggito di mano. Dopo L’esorcista, è ovvio che vampiri e creature di Frankenstein rechino assai meno brividi. Ma va detto che la Hammer non cercava tanto l’effetto paura, quanto un’inquietudine diversa, rigorosamente gotica e in costume, impastata nei fremiti – emotivi, nevrotici, sessuali… – della nostra vita personale e comunitaria. Se infatti il tradizionalismo in filoni, ruoli, visi rappresenta un elemento di forza della “fabbrica dei mostri” — al punto che Peter Cushing ne avvicinava i film a certe scatole di cioccolatini dove sai di trovare questo o quel tipo, e così continui a comprarle — tuttavia la storia della Hammer è anche quella di una continua esplorazione delle possibilità del gotico, che condusse allo sviluppo del pantheon (o pandemonium) più articolato e miticamente ricco dell’intera storia del cinema horror.

Nella svolta culturale di un’epoca, eccola dunque a cercare nuovi sistemi per cavalcare il gotico. La trilogia Karnstein (Vampiri amanti, 1970; Mircalla, l’amante immortale, 1971, e Le figlie di Dracula, 1971) – più o meno ispirata a Carmilla di Le Fanu – permette di abbinare il mito vampirico a un eros saffico memore della Rivoluzione sessuale, alle fantasie di torbidi riti adolescenziali, alla caccia alle streghe; La leggenda dei 7 vampiri d’oro (1974) mixa horror e arti marziali; il complessivamente meno noto Capitan Kronos cacciatore di vampiri (Captain Kronos – Vampire Hunter, 1974, ma filmato due anni prima) vara un altro tipo di ibrido dell’horror, col cappa e spada che tanto furore ha incassato nel decennio precedente. Il pur lodevole pragmatismo della casa non ne eviterà la crisi, ma si può ormai far giustizia dei giudizi sprezzanti di un certo tipo di critica: il crepuscolo della Hammer ha prodotto film che restano piccoli gioielli dell’intrattenimento, della fantasia e della poesia, con guizzi d’involontaria surrealtà.

Come appunto nel caso di Captain Kronos Vampire Hunter scritto e diretto da Brian Clemens: un film in genere maltrattato dalle monografie, confinato negli interstizi tra paragrafi su altri migliori (o semplicemente meglio inquadrabili) e liquidato frettolosamente quasi nulla ne restasse da dire. In effetti, va detto, non figura tra le opere più brillanti della scuderia britannica: eppure merita la visione, anzitutto per la storia del genere. Certo non può vantare la presenza dei più celebrati mattatori della casa, anche se offre quella scintillante di Caroline Munro, icona del fantastico anni Settanta e volto noto anche al pubblico Hammer; ma proprio la relativa novità degli interpreti permette di collocare Captain Kronos in quel gruppo di pellicole-pilota girate o almeno programmate (il cosiddetto unfilmed Hammer, limbo fascinoso e inafferrabile che strappa rimpianti ai cultori) con cui si tenta originalmente d’innovare la produzione.

Così, proprio il tentativo di sfuggire alle pastoie della tradizionale vicenda di vampiri induce la produzione a spingersi oltre Twins of Evil (Le figlie di Dracula) nella direzione dell’horror in costume, lasciando però perdere le streghe e virando semmai sul cappa e spada. Sarà il tracollo della casa a impedire che Captain Kronos “figli” un nuovo ciclo con avventure su sfondi diversi, ed è un peccato — tanto più che il film rappresenta l’unico tentativo su grande schermo di attingere (sia pure con libertà) a quelle storiche epopee di ammazzavampiri itineranti del XVIII secolo che a tutt’oggi costituirebbero un suggestivo terreno per sviluppi fantastici.

In effetti, nonostante i suoi limiti, il boccone è ghiotto: misteriosi incappucciati e furiosi duelli, fanciulle alla gogna da liberare (chi non sarebbe pronto a rischiare la vita per salvare la scintillante Caroline Munro?), nobildonne anziane dal volto di maschera oppure giovani e sospette androgine, statue ingombranti di morti, mesmerizzazioni e fulminanti necrosi vampiriche. Lo sfondo geografico mantiene il fascino dei consueti Hammer, tra borghi funestati da lutti arcani, boschi e castelli di pervertiti aristocratici; e l’ex-capitano imperiale Kronos, belloccio e maschio, lo attraversa a cavallo in compagnia di un bizzarro esperto (letteralmente) in carriola, combatte, amoreggia e riparte a cose fatte verso nuove avventure. La sceneggiatura, forse non trascinante, riesce però a tener desta l’attenzione con la sua originalità, tra vampiri che non succhiano il sangue ma la giovinezza, nuove tecniche per individuarli — seppellendo rospi morti che riprendono vita — oppure per distruggerli, scontri con spade benedette e rivelazioni (relativamente) impreviste. Senza togliere eccessive sorprese agli spettatori, basti dire che la vampira responsabile della mattanza proviene direttamente dalla famiglia Karnstein di Carmilla…

L’aspetto più brillante dell’operazione resta peraltro quello sotteso all’ipotetica serie: il Settecento delle storie di cappa e spada è anche il secolo delle grandi epidemie vampiriche, quello che vede i lettori d’occidente strapparsi dalle mani le gazzette con articoli sulle nefandezze del giorno perpetrate dai non-morti in remote Ungherie, e di cui Voltaire scriverà: “Non si sentiva parlare che di vampiri”. Un’epoca che invece sul versante della fiction resta da quel punto di vista relativamente vergine: la narrativa, sull’onda delle fantasie vittoriane, preferirà raccontare storie ottocentesche o direttamente del nuovo secolo, senza curarsi delle potenzialità offerte da quel passato. In ciò il vecchio Brian Clemens – 1931-2015, uno dei padri di serie storiche come Sir Francis Drake, The Avengers (fu lui a scegliere Diana Rigg), The New Avengers, Hammer House of Mystery and Suspense – ha ancora da insegnarci qualcosa.