di Giovanni Iozzoli

“Arrivammo a Denver con l’indicatore del carburante quasi vuoto e l’Hudson che tossiva polvere da mille miglia di deserto. Era quel periodo selvaggio, sacro e folle in cui Dean e io eravamo inseparabili…”

“Arrivammo a Denver con l’indicatore del carburante quasi vuoto e l’Hudson che tossiva polvere da mille miglia di deserto. Era quel periodo selvaggio, sacro e folle in cui Dean e io eravamo inseparabili…”

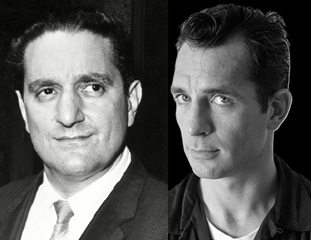

La notizia è rimbalzata dall’America, ma non ha prodotto un grande clamore letterario. All’inizio si era parlato di un manoscritto inedito, poi dopo la cosa è stata ridimensionata a racconto breve – giusto un paio di cartelle su carta a rotolo da telescrivente. Stiamo parlando del ritrovamento recente di un dattiloscritto di Jack Kerouac, finito in un’asta pubblica al prezzo base di 8500 dollari. Niente di strano, anzi, sta capitando sempre più spesso che i ritrovamenti postumi riportino grandi autori in libreria. Ma in questo caso a destare curiosità è il luogo del ritrovamento: il manoscritto stava dentro un lotto di oggetti vari appartenuti a Paul Castellano, smaltiti probabilmente dopo lo sgombero di una proprietà di famiglia da parte di eredi, forse inconsapevoli del valore artistico che “The Guardian” definisce “very significant”.

Paul Castellano è stato uno degli ultimi boss riconosciuti del periodo d’oro di Cosa Nostra americana, prima che il ribelle e irriguardoso John Gotti mettesse fine alla sua carriera criminale, rompendo il tessuto di lealtà e omertà che aveva tenuto insieme le cinque famiglie di New York per decenni. Non pochi fanno coincidere la fine della epopea mafiosa negli States, proprio con l’omicidio di Paul Castellano, nel dicembre del 1985. Fu quel “golpe” messo in atto da John Gotti davanti allo Sparks Steak House di Manhattan, a far saltare la regola numero uno – il boss è sempre il boss. Dopo quella violazione salteranno tutte le remore e i pentimenti diventeranno all’ordine del giorno – lo stesso Gotti ne pagherà il prezzo morendo in galera 15 anni dopo quell’omicidio, condannato proprio grazie alla testimonianza chiave del suo uomo, Sammy Gravano.

Il manoscritto di Kerouac pare sia del 1956. Probabilmente si trattava di un primo spunto di quello che diventerà On the road, un libro ormai assurto al rango di monumentale stereotipo letterario, ma che alla sua pubblicazione irruppe sulla scena come opera di portata rivoluzionaria, in grado di segnare per sempre una grande stagione della letteratura mondiale. Usando un canone stilistico originale, Kerouac racconta l’ansia di vita della gioventù americana uscita disorientata dalla guerra, smarrita dentro la vastità dell’Impero vincitore, dove ogni conseguimento ma anche ogni paranoia distruttiva, sembrava effettivamente possibile. La poesia, le sostanze, la strada; oggi sembrano insopportabili luoghi comuni, allora rappresentarono uno squarcio sulla realtà e sull’utopia degli anni 50/60. Un potente viaggio letterario ed esistenziale in bilico tra estasi e tedio nichilista.

Costantino Paul Castellano, che per vie misteriose divenne il proprietario di quel manoscritto, fu invece un figlio esemplare di Cosa Nostra. Suo padre era un macellaio del Bronx, mafioso e benestante. Sua sorella sposò Carlo Gambino, l’unico boss americano che finì i suoi giorni nel letto di casa, circondato dall’affetto della famiglia e della sua cerchia. Gambino non prese mai la cittadinanza americana. A lui si ispirò vagamente Mario Puzo, ma mentre Coppola e Marlon Brando disegnarono la figura epica, eroica e tragica di un boss al tramonto, Gambino amava presentarsi come un ometto insignificante, senza carisma; ispirato sempre da una certa idea “all’antica” di basso profilo, vestiva in modo dimesso e godeva fama di uomo saggio e morigerato. Paul Castellano ereditò alla sua morte il titolo di capo della omonima famiglia Gambino – e leader delle 5 famiglie – ma evidentemente non volle ripercorrere la biografia furba e dimessa dì suo cognato. Castellano aveva la faccia da mafioso, vestiva da boss e fu arrestato sui Monti Appalachi mentre partecipava a quell’incredibile summit ripreso in tanti film e in tanta letteratura di genere. Però coltivava il sogno di legalizzare se stesso e le sue attività entrando a testa alta nel business pulito dell’alimentaristica e del calcestruzzo. Un boss in transizione dunque, un uomo da giacca e cravatta – e anche queste sue aspirazioni legalitarie gli costeranno la vita.

Nel 1956 Jack Kerouac è ancora alla disperata ricerca di un’identità, di un riferimento, segnato dalla mancanza eterna di un “padre” – trasfigurata nella figura del suo Dean Moriarty, perennemente in cerca del suo vecchio lungo le vie desolate del Colorado, le banchine di San Francisco e le strade ferrate dell’Ovest. Dieci anni dopo la guerra Kerouac vive ancora con la nonna e non è apprezzato dagli editori. Paul invece sa benissimo chi è e cosa vuole dalla vita. Il corso della sua esistenza è segnato fin dall’infanzia, nella tronfia sicurezza dei vincenti, dei protetti. Non possono esserci due americani più diversi tra loro.

Jack si lascia affascinare dallo zen laico di Suzuki e prova a diventare un “vagabondo del Dharma”; se le vecchie certezze sono fragili, cerca nella vacuità buddista un senso al suo vuoto interiore, a quella sua dannata incapacità di aderire all’America e ai suoi miti pur amandola disperatamente. Paul invece, in quegli anni non ha problemi di identità. Se Jack è uno sradicato Paul è un treno saldamente installato sul suo binario: il quartiere, i soldi, una bella famiglia, una carriera importante in quella mafia italoamericana, che è una delle aziende emergenti dell’economia post-bellica. Anche lui ama l’America, ma sa come prenderla. Solo passati i 60 anni comincerà a sbandare. Diventerà un velleitario. Dimenticherà le sue radici. Diceva di lui Sammy Gravano: – il problema di Paul è che non era mai stato un gangster, non aveva mai rapinato nessuno, lui era un taglieggiatore, non aveva mai fatto la fame.

Paul Castellano era borghesia mafiosa. Come tutti i borghesi sognava l’emancipazione, la scalata, il perbenismo sociale. Cominciò a rompere con il suo ambiente, con la sua storia. Non frequentava l’ambiente criminale, timoroso di cimici e fotografi. Rimaneva chiuso nella sua lussuosa villa di Staten Island (vagamente ispirato a lui è il boss italo-americano che tratta con Denzel Washington in American Gangster); lasciava ai suoi luogotenenti la gestione di affari e territorio – la vita di strada, le rappresaglie, il potere armato. Non voleva più immischiarsi in fatti di sangue. Pensava tutto il giorno a come investire i proventi criminali nell’economia legale che poteva trasformarlo finalmente in un vero uomo d’affari, riconosciuto dalla comunità dei businessmen newyorkesi. Quando Aniello Dalla Croce, il suo braccio destro che tanti problemi gli aveva risolto, muore di cancro, Paul sceglie di non partecipare al suo funerale, per non dare argomenti ai giudici e alla legge Rico. E’ una rottura simbolica potente con la morale del suo mondo. Una esibizione pubblica di irriconoscenza. Il boss è solo, con le sue velleità. Il barbaro spaccone John Gotti, figlio di un miserabile muratore casertano, è pronto ad ammazzare Cesare ed ereditare il trono maledetto dei Gambino.

Jack, lo sradicato per eccellenza, trasformò il suo racconto di due paginette e mezza, ritrovate oggi, nel prologo del suo capolavoro. Visse i suoi giorni nel dolore e nell’incompiutezza: per il suo personaggio, Sal Paradise, erano combustibile poetico, ma per lui – nella vita vera – furono alcol, vomito, solitudine e delusione amorosa. Visse come era abituato a scrivere, in maniera rapsodica e casuale, su un rotolo bianco senza capo né coda. Jack e Paul condivisero solo una cosa: la frustrazione sessuale ed affettiva. Il primo fu un omosessuale represso e pieno di sensi di colpa; il secondo si innamorò, ormai anziano, della sua domestica centramericana, Gloria Olarte, che poi fu usata dall’FBI contro di lui. Per lei Big Pauly era disposto al divorzio – bestemmia estrema nell’etica del familismo mafioso. Forse sognavano entrambi, Paul e Jack, una seconda giovinezza, una seconda occasione che non riuscirono mai a cogliere – uno per la cirrosi epatica, l’altro per le pallottole. Lasciarono prematuramente la grande odissea americana che prima li esaltò e poi li fagocitò. In modo diverso recitarono un ruolo classico e tragico nell’immaginario collettivo statunitense – che resta un immaginario prevalentemente hollywoodiano, l’affresco di una nazione inseparabile, letteralmente, dal suo cinema e dai suoi libri: non ci sarebbe America senza un boss ammazzato – sulla sedia da barbiere o all’uscita di un ristorante di lusso – e non ci sarebbe America senza un poeta disperato e solo, con la testa piena di dharma e di rum.

Resta la domanda senza risposta – almeno io non ho l’ho trovata sui giornali che riportano la notizia: cosa diavolo ci faceva a casa del boss del Bronx Big Pauly Costantino Castellano quel racconto battuto a macchina su una Underwood oggi conservata al Beat Museum di San Francisco,? Si può solo immaginare che gli eredi, chissà come e chissà quando, abbiano sgomberato il villone – 18 milioni di dollari, la più fastosa costruzione di Staten Island – e che da qualche cassetto siano saltate fuori quelle pagine. Ma erano consapevoli del suo valore? E soprattutto, ne era consapevole Paul Castellano? Quel materiale gli fu venduto da qualche collezionista dopo la morte di Kerouac, come si fa con un dipinto prezioso? Fu il pegno per un debito di gioco non pagato? E Big Pauly lesse mai quelle due pagine? Non era un gretto, le sue velleità di arrampicatore sociale forse lo avevano portato anche a qualche lettura impegnativa. Cosa poteva mai pensare il boss di quella scrittura compulsiva, di quella parabola laica di uomini perduti nella ricerca del succo della vita? Lui quell’essenza l’aveva trovata. Era un novello Gatsby, viveva tra ricchi e imprenditori, amava la sua ciquita Gloria. Non capiva perché mai uno scrittore di successo avesse sentito il desiderio di suicidarsi con la bottiglia. La vita era bella, piena di cose interessanti, di possibilità e poteri e sogni infiniti – e ascese vertiginose, con vista sulla baia e sul ponte Da Verrazzano. E un killer, più fulminante di ogni cirrosi epatica, appostato davanti allo Sparks Steak House di Manhattan, in un freddissimo dicembre del 1985.