Sinistra rivoluzionarla e composizione di classe in Italia (1960-1980) a cura di Nico Maccentelli

Redazionale del nr. 18, Dicembre 1998 Anno X di Progetto Memoria, Rivista di storia dell’antagonismo sociale

Redazionale del nr. 18, Dicembre 1998 Anno X di Progetto Memoria, Rivista di storia dell’antagonismo sociale

Le puntate precedenti le trovate qui, qui e qui.

Segue la Parte seconda. Gli Anni Settanta.

3. L’AUTONOMIA.

Il più vitale dei gruppi extraparlamentari di ascendenza operaista, Lotta Continua, è il primo a soccombere alla nuova composizione di classe. Ad appena due anni dalla sua costituzione in partito, Lotta Continua si trova infatti lacerata dal conflitto tra i soggetti sociali emergenti, giovanili e femminili, e i vecchi gruppi operai, decisi a difendere le proprie prerogative ed una centralità ormai declinante1.

Interi spezzoni dell’organizzazione se ne distaccano, contestandone l’“istituzionalizzazione” e la tendenza al burocratismo. Costituiranno una costellazione di collettivi grandi e piccoli, destinati a confluire nel generico “Movimento” che si sta condensando a seguito dello sfaldamento dei gruppi e delle nuove tendenze aggregative, o in una sua specifica componente che da almeno tre anni conosce una crescita via via più rapida: l’area dell’autonomia operaia”.

Definire quest’ultima non è facile2. La compongono, originariamente, gli ex militanti di Potere Operaio e del milanese Gruppo Gramsci, cui si aggiungono altre forze provenienti da organismi di fabbrica, sia dalla diaspora degli “extraparlamentari”. Un’ulteriore componente, che però con l’operaismo in senso stretto mantiene scarsi legami, è rappresentata dalla cosiddetta “autonomia creativa”, molto attenta alle istanze giovanili e ai risvolti culturali e comportamentali del movimento.

Definire quest’ultima non è facile2. La compongono, originariamente, gli ex militanti di Potere Operaio e del milanese Gruppo Gramsci, cui si aggiungono altre forze provenienti da organismi di fabbrica, sia dalla diaspora degli “extraparlamentari”. Un’ulteriore componente, che però con l’operaismo in senso stretto mantiene scarsi legami, è rappresentata dalla cosiddetta “autonomia creativa”, molto attenta alle istanze giovanili e ai risvolti culturali e comportamentali del movimento.

Un discorso sull’autonomia operaia – che, rinunciando dall’inizio a una costituzione artificiale in partito, consuma la propria vicenda senza dar vita a stabili forme di centralizzazione (a parte occasionali coordinamenti e l’esperienza contrastata di un organo nazionale) – rischierebbe di risolversi in un’elencazione di sigle e di episodi. Più utile è, al nostri fini, accennare all’elaborazione teorica che accomuna la maggior parte del gruppi autonomi, pur rimanendo estranea a taluni settori dell'”area”.

Le componenti decisive dell’autonomia, quelle più impegnate nell’elaborazione teorica, riprendono molte tematiche a suo tempo sviluppate da Potere Operaio, e in primo luogo quella essenziale del “rifiuto del lavoro”.

Ma il referente non è più, o non è solo, l’operaio-massa. Analizzando i mutamenti intervenuti nella struttura produttiva l’autonomia constata che il ciclo della produzione ha sfondato i recinti della fabbrica, investendo il territorio e dilatando ad esso l’ambito lavorativo. E ciò non solo per la diffusione capillare del lavoro nero, a domicilio o precario, ma per il costituirsi di processi di valorizzazione radicati nel sociale e coinvolgenti soggetti anche non direttamente impegnati nella produzione3.

Ma il referente non è più, o non è solo, l’operaio-massa. Analizzando i mutamenti intervenuti nella struttura produttiva l’autonomia constata che il ciclo della produzione ha sfondato i recinti della fabbrica, investendo il territorio e dilatando ad esso l’ambito lavorativo. E ciò non solo per la diffusione capillare del lavoro nero, a domicilio o precario, ma per il costituirsi di processi di valorizzazione radicati nel sociale e coinvolgenti soggetti anche non direttamente impegnati nella produzione3.

L’autonomia vede quale conseguenza di tutto ciò l’emergere di una nuova figura chiave da loro definita “operaio sociale”: “operaio” perché comunque inserito in uno schema di valorizzazione del capitale, e “sociale” perché prodotto della diffusione fuori della fabbrica e sul territorio dunque nel “sociale” appunto del lavoro salariato e dell’estrazione del plusvalore. “Operaio sociale” scrive il più brillante teorico dell’autonomia operaia, “è il lavoro produttivo che si estende socialmente, riconosce le sue caratteristiche di lavoro astratto, quindi di lavoro dotato di un’essenziale mobilità sociale e con ciò della sua capacità di rappresentare la generalità del lavoro sfruttato”4.

Si riconoscerà la stessa impostazione giuridico-filosofica, assai più che economica, già rilevata in riferimento a “Classe Operaia” e a Potere Operaio, e in parte mutuata dagli scritti giovanili di Marx. Ma se la teoria nasce recando vizi e virtù della formazione degli autori, resta il fatto che moltissimi riconoscono nell’operaio sociale” un tentativo soddisfacente di descrizione della loro condizione, che li vede impegnati nella ricerca di forme di sopravvivenza fuori di una fabbrica che li rifiuta e che essi rifiutano. Mentre altri giovani, che in fabbrica continuano a stare, manifestano vistosamente nella vita quotidiana e nelle stesse forme di lotta (come l’occupazione. spontanea della FIAT Mirafiori, nel 1976) la loro estraneità al luogo di lavoro e la tendenza a cercare spazi di ricomposizione a livello territoriale.

Nel periodo in cui i “gruppi extraparlamentari” si sciolgono o cercano impossibili sbocchi elettorali (impossibili perché la loro natura di organismi d’avanguardia preclude strutturalmente un’affermazione di massa sul piano del voto), l’autonomia operaia si afferma come l’unica forza adeguata e attenta ai mutamenti della composizione di classe, conoscendo una crescita che tra il ’76 e il ’77 si fa rapidissima. Ciò anche in virtù del fatto che, nel panorama della sinistra rivoluzionaria, l’unica proposta strategica credibile appare la sua.

Altro punto fermo nell’elaborazione dell’autonomia (derivante in linea diretta dalla tematica del “controllo operaio”, sviluppata a suo tempo da Panzieri e dal primo operaismo) è infatti quello del “contropotere” e cioè dell’estensione territoriale del controllo proletario sia tramite il radicamento di organismi di massa extraistituzionali, sia attraverso l’esercizio della forza per l’imposizione di una sorta di “controlegislazione” delle classi subalterne (il cosiddetto “decreto operaio”).

Altro punto fermo nell’elaborazione dell’autonomia (derivante in linea diretta dalla tematica del “controllo operaio”, sviluppata a suo tempo da Panzieri e dal primo operaismo) è infatti quello del “contropotere” e cioè dell’estensione territoriale del controllo proletario sia tramite il radicamento di organismi di massa extraistituzionali, sia attraverso l’esercizio della forza per l’imposizione di una sorta di “controlegislazione” delle classi subalterne (il cosiddetto “decreto operaio”).

La lotta contro gli spacciatori di droga, il lavoro nero, lo straordinario, per la riappropriazione collettiva di ricchezza da parte di chi produce ogni ricchezza, si inserisce così in un progetto di transizione che vede un comando dal basso sostituirsi al comando dall’alto, una controsocietà nascosta erodere la società del capitale fino a sovrapporsi ad essa. Simile progetto appare in armonia con quanto sta concretamente avvenendo in molte situazioni (vedi i ripetuti picchettaggi contro lo straordinario in alcune grandi industrie, l’imposizione della presenza in fabbrica degli operai licenziati, le “ronde” contro il lavoro nero, ecc.), ed in sintonia con talune tematiche, come quella degli “spazi liberati” agitate dal “Movimento” genericamente inteso.

È in ogni caso un piano di sovvertimento sociale più concreto, e più legato alle origini e alla storia della sinistra rivoluzionaria italiana, di quanto lo siano le ipotesi di ingresso “strumentale” del PCI al governo, di conquista del Parlamento da parte di partiti minuscoli o, peggio, di insurrezione generale del proletariato italiano, con tanto di scontro con l’esercito e di espugnazione armata delle città. L’unione dei due elementi descritti – un’analisi convincente della composizione di classe e una strategia sufficientemente credibile – fa sì che i numerosi momenti conflittuali del 1977, condotti da folte frazioni del nuovo proletariato giovanile, rechino l’impronta dell’autonomia operaia, pur essendo quest’ultima forse minoritaria all’interno di un “Movimento” privo di connotazioni ideologiche spiccate. Ma se l’autonomia nel ‘77 vince politicamente la lotta per l’egemonia sull’estrema sinistra, non vince le battaglie contro lo Stato, contro la ristrutturazione economica e contro un fenomeno che in parte la contamina nelle espressioni più radicali e organizzate: l’emergere delle organizzazioni armate e il conseguente innalzamento dei livelli di scontro tra queste e lo Stato.

4. LA LOTTA ARMATA.

Da quanto si è detto fino ad ora, dovrebbe essere apparso chiaro un connotato storico essenziale dell’estrema sinistra di matrice operaista: la sua connaturata tendenza a muoversi nella sfera del sociale, rimanendo invece quasi del tutto estranea alla sfera del politico. Rivelatore è l’esempio del più esteso e vivace gruppo operaista, Lotta Continua, che decreta il proprio suicidio nel momento in cui si accosta a logiche di tipo politico-parlamentare, suscitando la rivolta e l’esodo di nuclei di militanti vincolati a tutt’altra formazione. Ebbene, quel che più colpisce nell’azione dei gruppi armati sorti nel corso degli anni Settanta, ma affermatisi come forza significativa solo alla fine del decennio, è proprio la tendenza a tentare di incidere sulla sfera politica, volgendo così le spalle a un’intera tradizione di Movimento. Ciò vale anzitutto per il più numeroso e articolato di questi gruppi, le Brigate Rosse – che del resto, combinando derivazione maoista e richiami alla lotta partigiana, ispirazione al modello dei Tupamaros uruguayani, non possono in alcun modo essere fatte rientrare nel filone della sinistra operaista (se non su un piano semantico, contando numerosi operai al proprio interno)5.

Da quanto si è detto fino ad ora, dovrebbe essere apparso chiaro un connotato storico essenziale dell’estrema sinistra di matrice operaista: la sua connaturata tendenza a muoversi nella sfera del sociale, rimanendo invece quasi del tutto estranea alla sfera del politico. Rivelatore è l’esempio del più esteso e vivace gruppo operaista, Lotta Continua, che decreta il proprio suicidio nel momento in cui si accosta a logiche di tipo politico-parlamentare, suscitando la rivolta e l’esodo di nuclei di militanti vincolati a tutt’altra formazione. Ebbene, quel che più colpisce nell’azione dei gruppi armati sorti nel corso degli anni Settanta, ma affermatisi come forza significativa solo alla fine del decennio, è proprio la tendenza a tentare di incidere sulla sfera politica, volgendo così le spalle a un’intera tradizione di Movimento. Ciò vale anzitutto per il più numeroso e articolato di questi gruppi, le Brigate Rosse – che del resto, combinando derivazione maoista e richiami alla lotta partigiana, ispirazione al modello dei Tupamaros uruguayani, non possono in alcun modo essere fatte rientrare nel filone della sinistra operaista (se non su un piano semantico, contando numerosi operai al proprio interno)5.

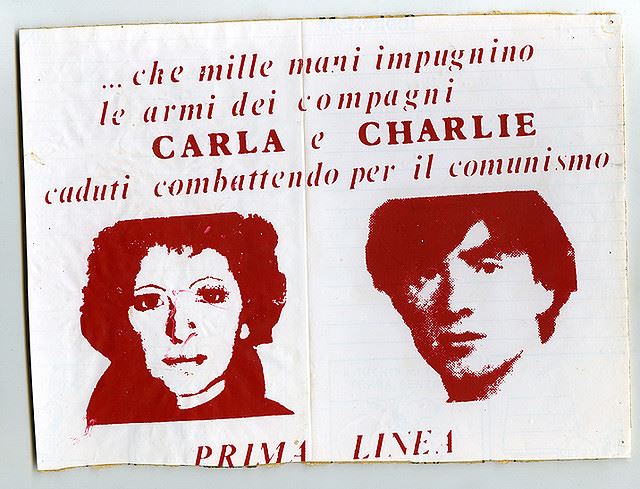

Ma vale anche per Prima Linea, secondo gruppo in ordine di importanza, che invece può rivendicare una genesi nell’ambito dell’operaismo, seppur mediata e diluita da molti passaggi6. Dunque, se le Brigate Rosse instaurano un vero e proprio “dialogo a distanza” col sistema politico, cercando di influire con le loro azioni sulle linee di governo (vedi l’azione Moro, attuata sostanzialmente per ostacolare la politica del “compromesso storico”), Prima Linea parla, più “operaisticamente”, di “disarticolazione del comando capitalistico sul territorio”. Ma ciò non si traduce in un agire pratico diverso da quello dei brigatisti, dal momento che i centri del comando finiscono con l’essere individuati in determinati settori istituzionali (magistratura, arma dei carabinieri), da “disarticolare” uccidendone gli esponenti7.

Benché Prima Linea nelle sue azioni si riferisse talvolta anche a tematiche del tutto coincidenti a quelle dell’operaismo, tali azioni si ponevano totalmente al di fuori dalle forme di lotta di massa, spesso anche violente, del movimento autonomo8.

Benché Prima Linea nelle sue azioni si riferisse talvolta anche a tematiche del tutto coincidenti a quelle dell’operaismo, tali azioni si ponevano totalmente al di fuori dalle forme di lotta di massa, spesso anche violente, del movimento autonomo8.

A questo punto, anche per Prima linea la sfera del sociale era ancora una volta subordinata alla sfera del politico, e il taglio con la tradizione operaista fu dunque nettissimo. Non è un caso se gli scarni documenti prodotti da questa organizzazione non prestano la minima attenzione alla tematica dell’operaio sociale, ai suoi comportamenti e alle sue lotte concrete (che pure stavano “disarticolando il comando capitalistico” ben più delle sporadiche “esecuzioni” attuate da Prima Linea)9. Del resto, è tutta la sua produzione teorica (e dei gruppuscoli minori da cui è circondata) ad essere grossolana e scarsamente leggibile.

Così l’operaismo tocca il gradino più basso della sua vicenda, iniziata con una capacità d’analisi e una vivacità di proposte incommensurabilmente superiori a quelle della sinistra istituzionale. Simile declino è verificabile non solo sul piano della teoria, ma anche e soprattutto su quello della prassi. La lotta armata (e ciò vale anche per le Brigate Rosse) non si è in realtà configurata come guerriglia10: ossia come uno scontro armato di classe indirizzato a un rovesciamento dell’avversario e/o alla costruzione di forme stabili di potere alternativo, ma – nella misura in cui ha adottato la prassi quasi esclusiva dell’omicidio politico – come tentativo di intimorire, attraverso i suoi uomini, il sistema istituzionale, si è caratterizzata piuttosto come azione circoscritta a inattendibili avanguardie che, invece di valorizzare e dare impulso a una conflittualità dilagante, l’hanno di fatto inibita sul nascere (oltretutto con la velleità miope di averne l’egemonia). Si può dire che le organizzazioni armate si siano lasciate inanellare in un “gancio” storicamente ben collaudato, una logica nella quale sono cadute non poche realtà rivoluzionarie nel mondo: l’effetto escalation: la sopravvalutazione delle proprie forze e di quelle del movimento e, nel contempo, la sottovalutazione delle potenzialità del nemico di classe. Il che conduce a un’escalation del conflitto e quindi a una repressione “a mano libera”, da parte dello Stato, su tutto il Movimento. La storia dei rivoluzionari è lastricata di queste strategie suicide. E infatti, nel caso italiano, il sistema non si è affatto intimorito, ma ha reagito con tutti gli strumenti a sua disposizione (apparati polizieschi, mezzi di informazione, ecc.: ben più numerosi e potenti, per forza di cose, di quelli dell’antagonismo), costringendo l’intero Movimento a uno scontro su un terreno non suo, a un livello di confronto militare fuorviante e comunque spropositato e prematuro.

La lotta armata in Italia – al di là delle intenzioni dei suoi propositori – non è stato un veicolo insurrezionale per l’abbattimento del sistema capitalistico, e nemmeno una forma di comando dal basso, ma esclusivamente azione dimostrativa, gesto esemplare, esercizio muscolare. Non a caso, la larga maggioranza della sinistra di classe – che pure, come già detto, adotta anche la violenza per instaurare contropotere territoriale – vi assiste come ad uno spettacolo, pagandone fino in fondo, in stato di totale impotenza, le conseguenze negative. Mentre minori conseguenze pagheranno moltissimi degli autori dello spettacolo stesso, pronti, al primo rovescio, a un fuggi fuggi generale e alla delazione in cambio di misure premiali (se non addirittura in certi casi dell’impunità), che rappresenta un caso unico nella storia dei movimenti armati nel mondo.

La lotta armata in Italia – al di là delle intenzioni dei suoi propositori – non è stato un veicolo insurrezionale per l’abbattimento del sistema capitalistico, e nemmeno una forma di comando dal basso, ma esclusivamente azione dimostrativa, gesto esemplare, esercizio muscolare. Non a caso, la larga maggioranza della sinistra di classe – che pure, come già detto, adotta anche la violenza per instaurare contropotere territoriale – vi assiste come ad uno spettacolo, pagandone fino in fondo, in stato di totale impotenza, le conseguenze negative. Mentre minori conseguenze pagheranno moltissimi degli autori dello spettacolo stesso, pronti, al primo rovescio, a un fuggi fuggi generale e alla delazione in cambio di misure premiali (se non addirittura in certi casi dell’impunità), che rappresenta un caso unico nella storia dei movimenti armati nel mondo.

Sta di fatto che la sinistra operaista, ogni volta che abbandona l’ambito sociale per spostarsi in quello del politico, come nel caso dei gruppi “extraparlamentari” o delle organizzazioni armate, rinnega la propria natura intima e indebolisce la propria identità. Ciò in quanto, sia l’operaio massa, che l’operaio sociale, si nutrono di estraneità: estraneità alla fabbrica, estraneità al lavoro, ma anche estraneità allo Stato e alle sue istituzioni, estraneità al sistema dei partiti, estraneità alla logica politica. Questi ultimi non sono terreni di ricomposizione, ma di decomposizione, sui quali ogni scontro è sempre perdente: si tratti di uno scontro armato o di uno scontro elettorale.

La tematica del rifiuto del lavoro implica il rifiuto del sistema, negazione totale del confronto con esso. Alla fine degli anni Settanta la sinistra operaista, costretta a uscire dalla penombra dell’estraneità e a “partecipare”, sia pure in forme conflittuali, a un sistema che non le appartiene e a cui non appartiene, inizia a dissolversi. Ma il processo di dissoluzione non sarebbe di per sé sufficiente a paralizzarla, se il capitale non lavorasse attivamente alla disgregazione dei soggetti sociali e delle culture sociali che ne sorreggono il programma. Negli anni successivi infatti, sarebbe entrato in scena un fattore ben più micidiale per l’antagonismo sociale al capitale, per i suoi quarant’anni di percorsi collettivi, i suoi legami sociali, la sua cultura radicata nelle classi popolari. Un fattore che avrebbe trasfigurato l’intera società italiana (e non solo italiana), azzerando gradatamente ogni impulso alla conflittualità di massa, ogni senso di appartenenza di classe. C’è chi lo chiama post-industriale, chi post-moderno. Di fatto una terza rivoluzione epocale che manda a gambe all’aria ogni visione economico-politica marxiana “classica”, a partire dagli epigoni d’un terzinternazionalismo ormai spuntato, incapace di leggere i mutamenti e di vedere Marx oltre Marx stesso.

Anche l’operaismo subisce la stessa sorte, al di là delle sue intuizioni feconde che, nel riconoscimento delle nuove soggettività e dei nuovi fenomeni di riproduzione del capitale (decentramento produttivo), investono le categorie stesse del marxismo. Comunque ancora troppo poco per interpretare e fare fronte a mutamenti tanto rapidissimi, quanto letali per una prospettiva di rovesciamento del capitalismo e di realizzazione di una società senza classi.

5. GLI ANNI OTTANTA.

Informatica, robotica: termini già di uso corrente nei primi anni Settanta. Solo alla fine del decennio, però, quando vede per un attimo scosso il proprio dominio, e in un contesto di mutamento internazionale dei processi produttivi (che imponevano un adeguamento nell’organizzazione del lavoro per far fronte alla concorrenza di altri poli industriali) il capitale sfodera in piena luce queste nuove armi, vibrando al proletariato industriale un colpo violentissimo. Con la ristrutturazione dei sistemi produttivi e l’automazione massiccia, la classe operaia inizia letteralmente a sgretolarsi, disperdendosi nella varietà di impieghi (a basso reddito) offerti dal settore dei servizi o rimanendo semplicemente esclusa da qualsiasi attività lavorativa, formando quella che Marx definì a suo tempo “sovrappopolazione relativa costante”11.

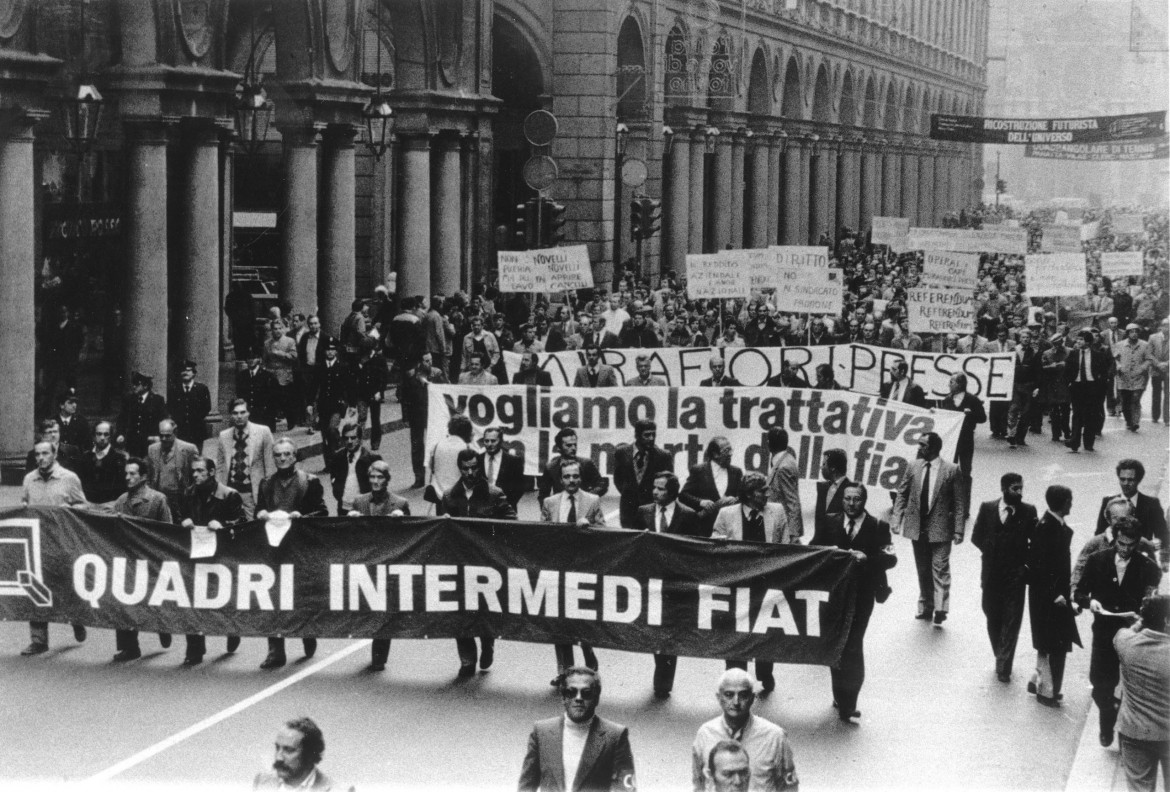

Mentre, tra i ceti medi, i segmenti collegati appunto alla produzione di servizi, oppure al commercio, o a compiti manageriali, hanno accesso non solo a un benessere materiale in precedenza sconosciuto, ma anche un’inedita centralità economica e politica12. La marcia antisciopero dei 40.000 quadri della FIAT nel 1981, è il primo sintomo della forza accumulata dai ceti medi nel nuovo contesto produttivo, nonché dell’acquisizione da parte di loro di una precisa “coscienza di classe”, ovviamente di segno antioperaio. “Nuovi poteri” da un lato, “nuovi ricchi” dall’altro. Questa dicotomia, che dagli inizi degli anni Ottanta non fa che approfondirsi, non è esclusivamente frutto del passaggio dalla meccanizzazione all’automazione. Decisivo è il peso del decentramento produttivo operante su scala internazionale, mentre gli anni Settanta erano stati maggiormente caratterizzati, come si è visto, dal decentramento interno.

Mentre, tra i ceti medi, i segmenti collegati appunto alla produzione di servizi, oppure al commercio, o a compiti manageriali, hanno accesso non solo a un benessere materiale in precedenza sconosciuto, ma anche un’inedita centralità economica e politica12. La marcia antisciopero dei 40.000 quadri della FIAT nel 1981, è il primo sintomo della forza accumulata dai ceti medi nel nuovo contesto produttivo, nonché dell’acquisizione da parte di loro di una precisa “coscienza di classe”, ovviamente di segno antioperaio. “Nuovi poteri” da un lato, “nuovi ricchi” dall’altro. Questa dicotomia, che dagli inizi degli anni Ottanta non fa che approfondirsi, non è esclusivamente frutto del passaggio dalla meccanizzazione all’automazione. Decisivo è il peso del decentramento produttivo operante su scala internazionale, mentre gli anni Settanta erano stati maggiormente caratterizzati, come si è visto, dal decentramento interno.

Per comprendere le implicazioni del fenomeno, che vede il trasferimento nel Terzo Mondo di interi cicli di lavorazione a contenuto tecnologico “tradizionale”, è utile pensare al sistema produttivo occidentale come a una grande fabbrica situata nel cuore di una metropoli. Che accadrà se i reparti meno qualificati e meno avanzati dal punto di vista tecnologico di quella fabbrica saranno spostati in periferia? Al centro resteranno, oltre ai reparti più avanzati, richiedenti un personale ridotto altamente specializzato, la direzione e tutta una serie di servizi. Servizi di due specie: qualificati (uffici di commercializzazione, di consulenza legale, di pubbliche relazioni, di organizzazione, ecc.) e a bassa qualificazione (mense, pulizie, manutenzione ordinaria, ecc.). Il personale precedentemente addetto ai reparti trasferiti, o verrà impiegato nei servizi della seconda fascia, o resterà semplicemente ai margini dell’attività produttiva. Proprio questo è il fenomeno che si manifesta, con gli anni Ottanta, in tutto l’Occidente, a seguito dell’automazione e del decentramento produttivo13.

Le conseguenze che ne derivano non sono di natura esclusivamente sociale. La frantumazione della classe operaia implica di necessità lo sgretolamento della cultura di cui quella classe è storicamente portatrice, fondata su una solidarietà derivante da una percezione spiccata dell’appartenenza a un tutto, ad una classe, appunto. Per cui, se le classi subalterne non scompaiono (come si affretta a proclamare qualche sociologo borghese), si attenua nei loro membri la coscienza di farne parte. E ciò proprio nel momento in cui, come si è detto, una decisa coscienza di classe si manifesta nella borghesia e nei ceti medio-alti, potentemente favoriti dal nuovo assetto economico e sociale. Il processo di indebolimento culturale delle classi subalterne viene poi rafforzato da un ulteriore elemento, intimamente connesso agli altri citati. Le difficoltà sempre più rilevanti di occupazione spingono i membri delle classi inferiori – come a suo tempo avevano teorizzato senza peli sulla lingua i cultori della supply side economy, consiglieri di Ronald Reagan – alla ricerca di soluzioni individuali atte a garantire la propria sopravvivenza, a spese del tradizionale declinante spirito di solidarietà. Ciò coinvolge in primo luogo gli strati giovanili, allettati dalla carota del possibile accesso al benessere dei ceti medi e incitati da questa prospettiva a un’accesa competizione reciproca, basata sul grado di specializzazione professionale e di adesione alle regole del sistema. Ma anche altre fasce di forza-lavoro non restano immuni al virus della soluzione “personalizzata”, spezzando antichi vincoli di fratellanza e dando vita – nei casi limitati e sporadici di lotte sociali – a una conflittualità fondata su un corporativismo esasperato. Nel giro di pochi anni, l’intera cultura della sinistra viene così travolta dall’emergere degli antivalori dell’asocialità e dell’individualismo, senza riuscire ad arginare processi che traggono origine dallo sconvolgimento programmato dell’intero assetto sociale, perfettamente complementare alle persecuzioni poliziesche che si succedono a partire dal ‘79. Della nuova situazione fa anzitutto le spese l’estrema sinistra, che già indebolita dall’acuta repressione, vede dissolversi le figure teoriche – operaio massa e operaio sociale – su cui ha modellato il proprio percorso antagonista. Nella nuova situazione ci sguazza invece, come co-protagonista, una sinistra istituzionale (partiti e sindacati), che, dopo un appoggio incondizionato allo Stato nella “lotta contro il terrorismo” (leggi: sinistra di classe extraparlamentare e rivoluzionaria, nonché qualsiasi comportamento trasgressivo al comando capitalistico), dopo la politica dei “sacrifici” e della “solidarietà nazionale”, ancora una volta asseconda i nuovi processi di ristrutturazione, con la pia speranza di spendere la propria forza di base per accedere alla “stanza dei bottoni”. Una forza di base che però – nell’arco di un decennio – cambierà sempre più i connotati, proprio in base all’emergere dei ceti medi (artigiani, liberi professionisti, imprenditoria cooperativistica) a ruolo attivo nella nuova organizzazione del lavoro e nella riproduzione globale dei rapporti sociali capitalistici. Costoro si faranno strada nella nuova geografia economico-sociale a colpi di finanziamenti istituzionali, appalti e subappalti vari.

Ma di più: diverranno i fedeli cogestori della fabbrica sociale, una piccola e media imprenditoria al servizio del grande capitale, delle sue esigenze di flessibilità produttiva, del suo imperativo di estirpare dai costi di produzione la voce “conflittualità”, per una manodopera totalmente acquiescente, anzi, riconoscente per il lavoro a termine, privo di garanzie e tutele, elargito da padroncini spesso “di sinistra”, come se questo fosse un privilegio. Le classi subalterne verranno emarginate sempre di più non solo socialmente, ma anche “politicamente”, come “forza di base” dalla sinistra istituzionale. E con questa “catarsi” (del PCI-PDS in primo luogo) a “partito leggero” sempre più di manager da salotto televisivo, nonché con la sconfitta del Movimento, negli anni Ottanta, usciranno definitivamente dalla scena politica.

La sinistra storica, buttando a mare la classe operaia e i settori disagiati della società, assumendo definitivamente il punto di vista di larghi settori della borghesia, vedrà premiata la vecchia “pia intenzione” e il governo con gli anni Novanta e dopo “Tangentopoli”, diventerà realtà. Il “miracolo del primo governo di sinistra”, dopo la grande devastazione sociale e culturale degli anni del “riflusso”, nascerà all’insegna del neo-liberismo più sfrenato. Per quanto riguarda la sinistra operaista, a metà degli anni Ottanta, resta una miriade di nuclei locali, di centri di controcultura, di collettivi sopravvissuti quasi per miracolo alla tempesta, pressoché privi di contatti reciproci (malgrado diversi tentativi di coordinamento nazionale) e apparentemente ‘incapaci di strappare la fitta rete sovrastrutturale, prima ancora che strutturale, che li ha isolati dalla società italiana.

Sono esperienze ormai prive di collegamenti forti, prive persino di un legame con quanto resta sul sociale, con un contesto conflittuale sempre più invisibile, sfarinato e frammentario, fatto di microesplosioni taciute dai mezzi d’informazione e mistificate negli sporadici momenti eclatanti. Ciò che resta dell’operaismo negli ultimi quindici anni, più che altro si caratterizza spesso come testimonianza coerente della “grande stagione di lotte”, piccoli residui più o meno irriducibili, avvitati nell’endemia di esperienze prive di sbocchi (Cobas, centri sociali, pantere…). Gruppi che diventeranno (lungo gli anni Ottanta e fino agli anni Novanta) sempre più: o una pallida caricatura dell’autonomia operaia di un tempo, o varianti-ghetto in simbiosi con la riproduzione capitalistica (seguendo la moda dei trasformismi di fine secolo)… come se il cooperativismo un po’ più variopinto possa costituire un modello alternativo al capitale. Nulla a che vedere, in entrambi i casi, con la vivacità teorica e di prassi dell’operaismo. Eppure, riteniamo che, al di là di questi approdi infausti, solo il recupero di un’intelligenza nell’adeguarsi – ancora una volta – a una realtà tanto diversa, potrà essere la premessa per la continuazione o meno della vicenda, nel complesso nobile, della sinistra operaista in Italia.

(Segue nella prossima puntata la Parte Terza. Ancora sugli anni Ottanta. La sinistra rivoluzionaria italiana di fronte alla crisi)

Sui conflitti che conducono all’estinzione di Lotta Continua cfr., oltre agli atti del 2° Congresso Nazionale (novembre 1976), A. Sofri, Dopo il 20 giugno, Roma 1977. ↩

Tra le antologie dedicate all’area dell’autonomia, meritano di essere citate Autonomia Operaia, a cura dei Comitati autonomi operai di Roma, Roma 1976 (che ha il torto di riflettere quasi solo il punto di vista dell’autonomia romana, sensibilmente diverso da quello dell’ala maggioritaria facente capo a “Rosso” di Milano); Aut Op., a cura di P. Virno, Roma 1979; e, soprattutto per l’ala “creativa” (cordialmente detestata dalle altre), Il diritto all’odio, a cura di G. Martignoni e S. Morandini, Verona 1977. ↩

ueste tesi sono esposte in forma sistematica in A. Negri Proletari e stato. Per una discussione su autonomia operaia e compromesso storico, Milano 1976 (vedi in particolare la tesi n. 1: “Del proletario: spunti sulla nuova composizione di classe”). ↩

A. Negri, Dall’operaio massa all’operaio sociale, Roma 1979, p.128. La definizione può risultare piuttosto oscura a chi non abbia familiarità con i Grundrisse di Marx. Nell’accezione di quest’ultimo, lavoro astratto è “quel valore d’uso che si contrappone al denaro posto come capitale” (K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, vol. I, Firenze 1968, p.280). È cioè, semplificando un poco, il lavoro che come forza creatrice complessiva (“astratta’: vale a dire sintesi che annulla le differenze interne) si sottrae ai rapporti di scambio imposti dal capitale, e così facendo si contrappone a quest’ultimo. Infatti “per l’operaio lo scopo dello scambio è la soddisfazione del suo bisogno” (ivi, p.267), mentre il capitale è lo scambio in sé. ↩

Sulle Brigate Rosse cfr. N. Balestrini, P. Moroni, op. cit., pp.219 ss.; A. Silj, Mai più senza fucile! Alle origini dei NAP e delle BR, Firenze 1977; Soccorso Rosso, Brigate Rosse. Che cosa hanno fatto, che cosa hanno detto, che cosa se ne è detto, Milano 1976. ↩

Prima Linea trae origine da “Senza Tregua”, gruppo nato dalla scissione da Lotta Continua di significativi nuclei operai. Il documento della scissione è riprodotto in Autonomia Operaia, cit., pp.103-107. ↩

La più organica esposizione di questa linea d’azione è in un documento di Prima Linea pubblicato in “Lotta Continua per il Comunismo”, 1979, n.1, pp.3-6. ↩

Lo spartiacque tra organizzazioni e gruppi armati da una parte, e autonomia operaia dall’altra, in altre AE è determinato dall’illegalità di massa: ossia dall’uso di massa della violenza politica, finalizzata a conquistare spazi di in fabbrica e sul territorio come contropotere proletario, ad appropriarsi di ricchezza sociale con autoriduzioni di servizi (ristoranti, cinema, ecc.) ed espropri di merce (nei supermercati, nei negozi). Finalizzata anche a dare risposte politiche, ma in un ambito tutto di movimento, alle politiche del comando d’impresa e dello Stato nel paese. Una prassi fortemente radicale, ma che non ha mai posto il suo baricentro nell’a- zione armata attuata dai gruppi clandestini. ↩

I comportamenti e lotte sociali del Movimento erano esperienze che si stavano riproducendo in ampi strati sociali subalterni. L’omicidio politico invece è stato una sponda importante per il regime democristiano e la sinistra storica, un innalzamento dello scontro che ha consentito allo Stato di avviare la “caccia alle streghe”, con la criminalizzazione di tutto il Movimento. ↩

Si pensi, a tal proposito, a uno degli slogan più urlati dai cortei di Movimento e dell’Autonomia proprio durante il sequestro Moro:“Noi non siamo per il partito armato, ma per la guerriglia del proletariato”, piuttosto eloquente nel definire la grande diversità di progetto e di strategia politica per realizzarlo, tra “partito combattente” e organizzazioni armate da una parte e “movimento dell’illegalità di massa” dall’altra. Certamente il discrimine non era l’uso della violenza politica organizzata, ma le modalità stesse in cui si voleva sviluppare la lotta armata: aspetti che investivano la concezione stessa di organizzazione rivoluzionaria di classe (classe “per sé”), e della transizione a una società comunista. ↩

Cfr. K. Marx, Teorie sul plusvalore, t. II, in K. Marx, E Engels, Opere complete, vol. XXXV, Roma 1979, pp.602-632. La “sovrappopolazione relativa costante”, prodotto dell’intensificata meccanizzazione, funge da complemento alle tre forme di sovrappopolazione relativa già contemplate da Marx nel Capitale. fluida, latente, stagnante. ↩

Marx, dato negli anni del riflusso per precocemente invecchiato, aveva invece previsto lucidamente il fenomeno, sostenendo, in polemica con Ricardo, che una massiccia introduzione di macchine, avrebbe provocato “un continuo accrescimento delle classi medie”. Cfr. K. Marx, Teorie sul plusvalore, cit., p.628. ↩

Nell’estrema sinistra – e solo in essa, a conferma della sua indiscutibile superiorità intellettuale – vi fu chi descrisse, fin dagli anni Settanta, i fenomeni oggi sotto gli occhi di tutti, prevedendone con grande lucidità le conseguenze. Cfr. M. R. Andreola, G. Capitani, P. Laureano, G. Paba, La redistribuzione multinazionale delle attività produttive: verso una nuova geografia della forza lavoro, in “Quaderni del Territorio”, 1976, n.1. ↩