di Sandro Moiso

Charles Olson, Chiamatemi Ismaele. Uno studio su Melville, traduzione di Nereo Condini, Edizioni minimum fax, Roma 2025, pp. 164, 15 euro.

Charles Olson, Chiamatemi Ismaele. Uno studio su Melville, traduzione di Nereo Condini, Edizioni minimum fax, Roma 2025, pp. 164, 15 euro.

Chiamatemi Ismaele costituisce sicuramente uno dei più noti incipit della letteratura mondiale, eppure affrontando le pagine superbe del saggio di Olson, pubblicato in lingua originale nel 1947 e oggi tradotto da Nereo Condini e pubblicato da minimum fax, vien da pensare che forse sono le pagine finali di Moby Dick a rivelare tutta la potenza e tragicità insita nel romanzo. Un testo dal valore universale in cui il tragico rapporto tra uomo e natura, una volta tradito il patto della reciproca convivenza racchiuso nel significato morale e autentico della cacciata dal Paradiso terrestre di biblica memoria, si rivela in tutto il suo dramma. Di cui a pagare le conseguenze saranno le generazioni future, come ogni informazione sul cambiamento climatico in corso e la scomparsa di milioni di specie in atto sembra oggi confermare quotidianamente.

Sentendo l’impeto formidabile della lancia che sfondava il mare, la balena si girò per presentare a difesa la fronte liscia, ma in quell’evoluzione scorse lo scafo nero della nave che s’avvicinava, e apparentemente trovando in essa la sorgente di tutte le sue persecuzioni, considerandola, magari, un avversario più grande e più nobile, d’improvviso si diresse verso la prora accorrente, sbattendo le mascelle tra fantastici diluvi di schiuma. […]

«La balena! la nave!» gridarono i rematori allibiti. «Remi! Remi! Fa’ un pendio verso i tuoi abissi, o mare, che, prima che sia troppo tardi, Achab possa scivolare quest’ultima volta al suo segno! Vedo: la nave! la nave! Scattate avanti, marinai! non salverete la mia nave?» Ma, mentre i vogatori forzavano con violenza la lancia attraverso ondate che picchiavano come mazze, le teste prodiere di due tavole colpite prima dalla balena saltarono, e in in un attimo l’imbarcazione, momentaneamente disabilitata, giacque quasi al livello delle onde; con l’equipaggio mezzo a bagno e sguazzante, che cercava in tutti i modi di turare la falla e aggottare l’acqua che irrompeva.

[…] «La nave! Il carro funebre!…. il secondo carro funebre!» gridò Achab dalla lancia. «Il suo legno non poteva essere che americano!» Tuffandosi sotto la nave affondante, la balena percorse la chiglia che rabbrividì, ma, voltandosi sott’acqua, si precipitò di nuovo rapida alla superficie, al largo dell’altro fianco di prora; e, a poche jarde dalla lancia d’Achab, qui per un momento stette calma. […] «Ora sento che la mia maggiore grandezza sta nel mio maggior dolore. Olà, olà! dai più lontani confini, rovesciatevi ora quaggiù, flutti audaci di tutta la mia vita trascorsa, e ammucchiatevi in questo grande cavallone della mia morte! A te vengo, balena che tutto distruggi ma non vinci; fino all’ultimo lotto con te; dal cuore dell’inferno ti trafiggo; in nome dell’odio, vomito a te l’ultimo mio respiro. Che ogni bara e ogni carro affondi in un pozzo comune! e poiché queste cose non sono per me, che io ti trascini in pezzi, dandoti la caccia, benché legato a te, balena dannata! Così! Lancio l’arpione!»

Il rampone venne scagliato; la balena colpita filò innanzi, e con velocità da far faville la lenza scorse nella scanalatura: la lenza scorse nella scanalatura: s’imbrogliò. s’imbrogliò. Achab si piegò a disimpegnarla, la disimpegnò; ma la volta volante lo prese intorno al collo e, senza una parola, come i Muti turchi strangolano la vittima, venne strappato dalla lancia prima che l’equipaggio si accorgesse che non c’era più. L’istante dopo, la pesante gassa impiombata in cima al cavo volò fuori della tinozza vuota, abbatté un rematore e, staffilando il mare, scomparve nei gorghi.

Per un momento, l’equipaggio incantato della lancia stette immobile, poi si volse. «La nave? Gran Dio, dov’è la nave?» Presto, attraverso un mezzo fosco e confuso, ne videro il fantasma inclinato che svaniva, come nei vapori della Fata Morgana; con soltanto gli alberetti fuori acqua; mentre fissi, per infatuazione o fedeltà o destino, ai posatoi un tempo tanto alti, i ramponieri pagani mantenevano le vedette affondanti nel mare. E allora cerchi concentrici afferrarono anche la lancia solitaria e tutto l’equipaggio e ogni remo fluttuante e ogni palo e, facendo girare le cose vive e quelle inanimate, tutto intorno in un vortice, trascinarono anche il più piccolo avanzo del Pequod fuori vista. Ma mentre gli ultimi rovesci si mescolavano sul capo sommerso dell’indiano alla testa di maestro, lasciando ancora visibili alcuni pollici del bastone eretto, insieme a lunghe jarde sventolanti della bandiera che ondeggiava tranquilla con ironico accordo alle onde distruggitrici che quasi la toccavano; in quell’istante un braccio rosso e un martello sorsero tesi all’indietro, nell’aria libera, in atto d’inchiodare ancora la bandiera al bastone affondante. Un falco del cielo che aveva beffardamente seguito il pomo di maestra giù dalla sua naturale dimora tra le stelle, dando beccate alla bandiera e molestando Tashtego, cacciò per caso ora la sua larga ala palpitante tra il legno e il martello; e contemporaneamente sentendo quel brivido etereo, il selvaggio sommerso là sotto, tenne, nel suo anelito di morte, il martello rigidamente piantato; in modo che l’uccello celeste, con strida d’arcangelo, col rostro imperiale teso in alto e tutto il corpo prigioniero avvolto nella bandiera d’Achab, andò a fondo con la nave, che, come Satana, non volle scendere all’inferno finché non ebbe trascinata con sé, per farsene elmo, una parte vivente del cielo. Piccoli uccelli volarono ora, strillando, sull’abisso ancora aperto; un tetro frangente bianco si sbattè contro gli orli in pendio; poi tutto ricadde, e il gran sudario del mare tornò a stendersi come si stendeva cinquemila anni fa1.

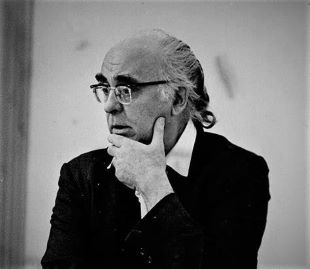

Charles Olson (1910-1970) accademico, critico, archeologo e scrittore a sua volta, è stato uno dei maggiori studiosi di Melville e in Chiamatemi Ismaele scandaglia il sotto-testo della sua opera maggiore, inquadrandolo in una vastissima disamina del tessuto storico e sociale statunitense e indagando le intricate influenze che hanno indirizzato Melville nella scrittura, in particolare le opere di Shakespeare.

Charles Olson (1910-1970) accademico, critico, archeologo e scrittore a sua volta, è stato uno dei maggiori studiosi di Melville e in Chiamatemi Ismaele scandaglia il sotto-testo della sua opera maggiore, inquadrandolo in una vastissima disamina del tessuto storico e sociale statunitense e indagando le intricate influenze che hanno indirizzato Melville nella scrittura, in particolare le opere di Shakespeare.

Olson, infatti, è stato il primo ad avanzare la tesi secondo la quale esisterebbero due versioni del celebre romanzo e che a separarle (e differenziarle in modo sostanziale) fu un evento cruciale: tra la prima e la seconda stesura Melville aveva letto per la prima volta Re Lear. Secondo lo studioso e poeta la tragedia di Shakespeare ebbe un impatto dirompente sull’opera di Melville, deviandone drasticamente il corso: addirittura nella prima versione del libro non ci sarebbe stato il capitano Achab e – fatto se possibile ancora più incredibile – addirittura la balena bianca sarebbe comparsa soltanto come elemento marginale.

Attingendo alle copie personali di Melville delle opere shakespeariane, inseguendone come un detective il flusso di pensieri nelle annotazioni a matita, Olson ci lascia un’opera unica per originalità e densità, in cui l’ossessione filologica si mescola a una brillante analisi sociale e al rigore critico dalla sconvolgente potenza poetica: una lettura fondamentale per chiunque abbia amato uno dei più grandi, se non il più grande, romanzo americano di tutti i tempi

Per questo motivo appare inevitabile rinviare qui alle pagine dell’Introduzione, curata dal traduttore, dello stesso testo di Olson.

Rossa premessa al corpo di Moby Dick, diviso in cinque sezioni, interrotte da macabri rendiconti di crimini, è la storia della baleniera Essex, americana, che nel 1819 fu colata a picco dalle testate di un enorme capodoglio. Proprio in quell’anno nasceva a New York Herman Melville, che avrebbe rintracciato il resoconto di quella tremenda avventura dettato a un suo segretario dal primo ufficiale Owen Chace. Questa l’introduzione per così dire poietica; quella pratica sarebbe maturata più tardi, quando Melville stesso si diede, a diciotto anni, alla baleneria, venendo in tal modo a contatto con la realtà sociale ed economica più rilevante dell’America di allora.

Il diagramma di Olson al riguardo è estremamente documentato: la decisione di Melville di scrivere un’epica della baleneria nacque in lui dalla convinzione che quest’ultima costituiva una frontiera e un’industria. Per Olson, Melville fu il vero prototipo dell’uomo americano. Non come Whitman che dell’America celebrò (parliamo di Leaves of Grass) il trionfo; ma come colui che ne registrò la solitudine, l’angoscia, la colpa, la maligna radice. Melville, dei due, fu l’uomo più sincero, perché quello che più avvertì la tortura dell’estraniamento, colui che in ogni circostanza cercò, della vita, gli elementi primari, gli inizi incontaminati. Se a questo senso spaziale, primigenio, integro delle cose, sovrapponete l’ossessione del male, Endicott che torna dal mondo di tenebra di alcuni personaggi shakespeariani, avrete l’altra chiave di interpretazione di Olson, e, indirettamente, la confessione puritana di Melville.

Abbiamo detto shakespeariani: di Shakespeare a Melville interessano certe terribili verità enunciate da quelli che definisce, in una sua copia delle Opere, i personaggi tenebrosi: Jago, Lear, Amleto, Otello. […] La tragedia che più colpisce Melville è però Re Lear: la sua attenzione si volge inorridita alle qualità positive dei depravati; al peccato che splende di una sua luce di vittoria; al costo della conoscenza del dolore altrui che vuol dire sempre diminuzione del proprio orgoglio e sofferenza propria.

[…] Pietà e compassione da Re Lear, atmosfera di tregenda da Macbeth. Il mondo di Ahab affonda le sue radici in ridde di streghe, in profezie ingannatrici, in soliloqui paurosi. Una nera magia fascia il dramma e lo precipita alla sua anti-cristiana conclusione. Il motivo del male che furoreggia, di Lucifero che si ribella, è ben presente in Melville […] Aggiunta di Melville a Shakespeare è, per Olson, un maggior senso della democrazia. Ismaele, colui che presta il titolo al libro, è l’«orfano» che dà voce e dignità all’umanità dell’equipaggio, il punto dove ciò che l’America simboleggia entrò in Moby Dick. E non il solo. Per Olson, il Pacifico è il secondo West americano; la costa dell’Asia, il legittimo prolungamento della California. È così appassionatamente americano in Melville da anticipare i Vietnam; non gli dà fastidio l’ironia di un Pequod2 che schiude la rotta all’imperialismo quacchero. Ma centra il problema quando addita, nella composizione epica di Moby Dick, tre forze principali: Melville, uomo di miti, antimosaico; un’esperienza di Spazio, la sua potenza e il suo prezzo, l’America; e antiche grandezze di tragedia. In più, la legge israelita dell’occhio per occhio, la favola di Moby Dick concepita come vendetta. In linguaggio balenante Olson specifica l’etica di Melville: nessuna dolcezza di Cristi o remissione di peccati; il mondo di Ahab è di prima del Vecchio Testamento, spaziale, un Primo; è un’etica di sangue3.

Un’etica del sangue e, aggiungeremo, della morte che avrebbe sempre pervaso la grande letteratura americana: da Twain a Hemingway e da Poe a McCarthy. Oscura premessa di un inconscio collettivo marchiato dalla crudeltà e dalla distruzione che l’allargamento a livello planetario della Frontiera della Terra della libertà avrebbe sempre portato con sé. Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel sangue delle tribù native e degli schiavi come nella scomparsa dei bisonti e della natura che ne aveva permesso la vita. Fino alla comparsa dell’Uomo bianco, del suo puritanesimo e della sua insaziabile sete di ricchezza.

H. Melville, Moby Dick, traduzione di Cesare Pavese ↩

Nome della baleniera del capitano Ahab, su cui si svolge la maggior parte degli avvenimenti narrati nel romanzo di Melville. ↩

N. Condini, Introduzione a C. Olson, Chiamatemi Ismaele. Uno studio su Melville, Edizioni minimum fax, Roma 2025, pp. 8-10. ↩