di Diego Gabutti

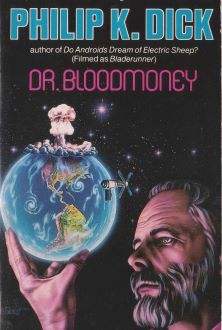

Prima di Philip K. Dick – californiano, anima tormentata, scomparso poco più che cinquantenne nel 1982 – quelle della fantascienza erano tempeste in un bicchier d’acqua: battaglie spaziali, omini verdi, distopie e utopie sempliciotte. Con lui tutto cambiò. Restarono gli alieni, i viaggi nel tempo, i «dopobomba», i bersagli ingenui della fantascienza detta «sociologica» (la pubblicità, l’ambiente, i boom demografici, le catastrofi spicciole nonché varie ed eventuali da fondo di giornale) e gli universi paralleli. Restarono, ma mutati di segno, per così dire transustanziati, con un tocco d’horror metafisico – una miscela di Kafka, Beckett, Lovecraft e Dalí.

Prima di Philip K. Dick – californiano, anima tormentata, scomparso poco più che cinquantenne nel 1982 – quelle della fantascienza erano tempeste in un bicchier d’acqua: battaglie spaziali, omini verdi, distopie e utopie sempliciotte. Con lui tutto cambiò. Restarono gli alieni, i viaggi nel tempo, i «dopobomba», i bersagli ingenui della fantascienza detta «sociologica» (la pubblicità, l’ambiente, i boom demografici, le catastrofi spicciole nonché varie ed eventuali da fondo di giornale) e gli universi paralleli. Restarono, ma mutati di segno, per così dire transustanziati, con un tocco d’horror metafisico – una miscela di Kafka, Beckett, Lovecraft e Dalí.

Chissà se per caso oppure di proposito, o se non fu piuttosto un semplice scherzo del destino, come nella canzone di Bob Dylan, ma il giovane Dick s’era spinto più in là di qualunque scrittore di fantascienza della sua generazione. Chissà come e perché, gli capitò un giorno di lanciare uno sguardo oltre le copertine di Galaxy, Astounding, Worlds of Tomorrow e Amazing Stories – prima da lettore di Heinlein, Asimov e soprattutto van Vogt, poi da scrittore di novelle «brevi» e «lunghe», secondo le misure contemplate all’epoca delle riviste pulp, oggi per lo più scomparse – si trovò puramente e semplicemente a contemplare l’abisso. Lì, Oltre la Soglia, c’era l’Aforisma di Nietzsche – simile all’Occhio di Dio che d’un tratto si spalanca nel cielo in Eye in the Sky, del 1975, oggi nel vol. II del Meridiano delle Opere scelte di Dick – e l’Aforisma ricambiò il suo Sguardo. Dick non fu più lo stesso dopo questo incontro con l’indicibile (un po’ come Johnny Yen, il Criminale Nova di William Burroughs e «galoppino del trauma della morte», quando spiega all’Ispettore J. Lee: «Ero molto più bello prima dell’incidente»). Philip Dick trasformò l’ingenua cassetta degli attrezzi della fantascienza (i marziani, l’iperspazio, i robot, gli androidi) in un calderone stregato e fumante nel quale ribollivano incubi metafisici e terrificanti dubbi sulla natura della realtà.

Straordinario autore di racconti, come quasi tutti i suoi semblables nell’epoca d’oro delle riviste, gli anni Cinquanta e Sessanta, scrisse anche romanzi giustamente molto celebrati, ma niente di paragonabile all’eccezionale sequenza di storie brevi e lunghe che in una serrata successione di pagine – dialoghi serrati, finali non «a sorpresa», come nei racconti più banaloidi dell’epoca, ma affilati come rasoiate – mettevano in scena agghiaccianti paradossi filosofici, singolarità e metamorfosi da incubo, terrificanti loop temporali dai quali non c’era uscita, macchine assassine in veste umanoide che non sapevano d’essere tali. Trovate queste novelle nei quattro volumi (preziosissimi) di Tutti i racconti editi da Mondadori tra il 1994 e il 1997 (poi ristampati, non saprei quanto fedelmente, da Fanucci, una decina d’anni dopo, nel 2009). Dick, dicebamus, ha scritto anche romanzi giustamente celebrati, e i migliori compaiono tutti, in veste particolarmente reverente e sciccosa, oltre che in traduzioni ineccepibili, nei due volumi appena usciti delle sue Opere scelte. Ma i racconti brevi e lunghi (più i brevi che i lunghi) restano fuori gara. Dick novelliere è stato semplicemente un gigante.

La sua, fin dalle primissime prove, è una fantascienza d’avant-garde radicale (il tempo scorre all’indietro, i dittatori modellati su Mussolini si moltiplicano come virus mutanti del Covid attraverso gli universi paralleli, gli oggetti d’uso comune tipo le caffettiere e i tostapane diventano senzienti grazie all’«effetto Rushmore», i quiz televisivi sono la copertura di guerre apocalittiche, tutto è Matrix, nulla è come sembra, tutto è permesso, niente è vero). Lì per lì, nei Cinquanta e Sessanta, non se ne accorge nessuno, tanto meno i lettori di fantascienza, per lo più incapaci di distinguere un Urania dall’altro, figurarsi Dick da E.T.A. Hoffman (o da Ursula Le Guin, che frequentò la sua stessa scuola, il Berkeley High School di Berkeley, California, dove si diplomarono entrambi nel 1947). È soltanto dopo la sua morte, come capita agli artisti di Montmartre nei melò strappacore, che l’opera di Dick attira l’attenzione di lettori sofisticati, registi e sceneggiatori alla ricerca di soggetti insieme romanzeschi e inquietanti, saggisti controcorrente, autori non soltanto di fantascienza che si professano a lui affini (per esempio Emmanuel Carrère, che gli dedicq un lungo e ammirato saggio, Io sono vivo, voi siete morti, Adelphi 2016). A dimostrazione, come pensava lui, gnostico convinto, che qui nel mondo d’Arimane non c’è giustizia, anche i film (a partire da Blade Runner, regia di Ridley Scott, 1982) che furono tratti dalle sue storie come pure i serial televisivi ispirati dai suoi racconti e romanzi (tra gli altri L’uomo nell’alto castello nel 2015-2019 e Philip K. Dick’s Electric Dreams nel 2017-2018) uscirono tutti dopo la sua morte.

Oggi Mondadori pubblica nei Meridiani – iniziativa meritoria, che ne impreziosisce il côté pop del catalogo – una scelta ricca e ragionata dei suoi romanzi a cura di Emanuele Trevi e Paolo Parisi Presicce; Carrére firma la cronologia. Sono storie abissali. Poco prima di morire, e di passare per questa via alle edizioni prestigiose e all’immortalità, Dick partecipò a una convention di fan della fantascienza. Si presentò con una maglietta sulla quale c’era scritto: «Se non vi piace questo mondo, dovreste vederne certi altri».