di Franco Pezzini

(qui la prima parte)

(qui la prima parte)

Malinconia canaglia

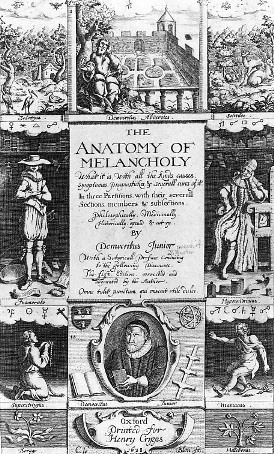

Tra le varie rievocazioni del confronto tra Apollonio e una seduttrice vampiresca un’importanza speciale presenta quella di Robert Burton, dal suo immenso trattato-biblioteca The Anatomy of Melancholy (sei edizioni con progressivi accrescimenti tra il 1621 e il 1651), e più precisamente da quella terza parte sulla malinconia d’amore che ne costituisce la porzione più originale e virtualmente autonoma.

Se The Anatomy è tutta incentrata su uno stato peculiare, appunto la melancolia, che coinvolge istanze del macro come del microcosmo – associandosi a umore freddo-secco, età matura e autunno, vento aquilone ed elemento terra, pianeta Saturno e segno Scorpione, nell’ambito di un “sistema di corrispondenze e […] visione simbolica del mondo di cui la dottrina umorale è una sorta di semiotica generale” (così Attilio Brilli, Prefazione a Robert Burton, Malinconia d’amore, Rizzoli, Milano 1981) – ciò riguarda un’articolata casistica patologica su mente e corpo dell’umano vivente: per quanto riguardi una patologia del mostro, in particolare il non-morto, non si può che rinviare ai dotti studi di Vito Teti in tema di rapporto tra vampiri & malinconia (a partire idealmente da La melanconia del vampiro, manifestolibri, Roma, 1994). Rilevando al contempo l’importanza di tale oggetto in tempi come i nostri, in cui la depressione – sorella minore e meno nobile della malinconia – va fin troppo spesso a braccetto con una non-vita dall’alta marea farmacologica, frutto di infezione vampiresca sociale, economica e malaffettiva. Come sulla carcassa marina di Coleridge, Morte e Vita-in-Morte continuano la loro infausta partita scatenate spesso (ecco l’impatto sociale) dagli arconti di una politica inaffidabile e un’economia succhiasangue, leviatani e begemotti scippatori di speranza, da meccanismi di malafamiglia e relazioni malate, da tutte le teste dell’apocalittica bestia della paura di fronte alle crisi della storia.

Ma il rapporto con la melancolia va ben oltre l’onda lunga delle depressioni epocali: il termine aggrega un’intera costellazione di sofferenze interiori, da quella che oggi etichettiamo come depressione clinica a ossessioni, deliri, patimenti interiori. Del resto malinconiche sono le ombre che specie da un certo punto della vita in avanti ci insidiano, proiettate da passati conclusi, da perdite e lutti non esauriti nei decessi fisici ma scanditi in tutti gli strappi dell’esistenza, da nostalgie a tratti laceranti: davvero Burton – pastore protestante dotto e ironico, ma personalmente provato per tutta la vita da un’afflizione malinconica – è uno di noi, e semplicemente certe dimensioni le racconta meglio.

A detta sua, la malinconia è “una malattia così frequente […] nei nostri tempi miserabili, che pochi sono quelli che non ne sentono la pena” (sembra davvero che parli dei nostri tempi): la sua stessa grande opera è volta a offrire prescrizioni contro “una malattia, un morbo epidemico, che così spesso, così tanto crocifigge il corpo e la mente”. Salvo poi ammettere che i rimedi servono a poco…

Nato nel 1577 sotto la grande Elisabetta, vissuto sotto il re erudito e demonologo Giacomo I e morto nel 1640 alla fine del cosiddetto Periodo del governo personale di Carlo I prima della rivoluzione, Burton conosce un’Inghilterra di processi alle streghe e convulsioni politiche: la stessa voce circolata a Oxford che muoia suicida può essere una fantasia – va da sé – malinconica.

Miniato tra altre mille dottissime citazioni, l’episodio che ora ci interessa è citato in relazione agli amori attribuiti a spiriti e demoni: e pur registrando, con puntiglio barocco, le posizioni critiche (per esempio di Johann Wier), Burton vi contrappone prudentemente i sostegni dottrinali, di una pletora di autorità, da Agostino fino a Erasto, Sprenger, Bodin ma anche Paracelso e Cardano. E Filostrato, appunto, del quale offre una perifrasi sul racconto di “Menippo Licio” e della bella seduttrice. Una perifrasi fedele almeno nella prima parte, ma che poi continua:

Fra gli altri, alle sue nozze venne anche Apollonio il quale, seguendo un suo sospetto, scoprì che lei era un serpe, una strega [lett. una lamia: «who by some probable conjectures found her out to be a serpent, a lamia»] e che tutto ciò che le apparteneva era come l’oro di Tantalo descritto da Omero, una semplice illusione. Vistasi smascherata, lei pianse e implorò Apollonio di mantenere il segreto. Ma poiché questi non si lasciò commuovere, la donna, il desco, la casa e tutto quello che conteneva, svanirono d’incanto…

[Robert Burton, Malinconia d’amore, cit. (The Anatomy of Melancholy Libro III) II, I, I]

Non è chiaro quanto Burton si renda conto di mutare gli assetti del racconto filostrateo, e in effetti le variazioni parrebbero lievi. Tuttavia un’analisi puntuale riserva sorprese, e permette di cogliere qualcosa di rilevante per la genesi del cacciatore di mostri del fantastico moderno.

Un primo aspetto riguarda la nemica di Apollonio, che dall’originario statuto fantasmatico-demoniaco acquisisce sempre più fisicità, prefigurando idealmente le vampire del gotico. In effetti l’avvertimento del teurgo a Menippo, nel testo filostrateo, «accarezzi un serpente, e un serpente accarezza te» pare da intendersi in senso ampio, più metaforico, nel senso dell’insidia letale, che non tipologico, in riferimento a qualche categoria di demoni-serpenti o alla magica trasmutazione d’un serpente in senso proprio. L’Apollonio filostrateo sembra dire in sostanza che Menippo, abituato dalla propria avvenenza a una certa disinvoltura nei rapporti con l’altro sesso (“«Tu […] sei un bel giovane, e le belle donne ti cercano…»”) in questo caso sta correndo un brutto rischio (“«…ma accarezzi un serpente, e un serpente accarezza te»”). Benché l’interpretazione tipologica non si possa escludere – per l’arcaico legame dell’aspide alla dea della morte e la confusione delle fonti antiche tra empuse e lamie associate al serpente – il riferimento sembra in Filostrato troppo generico, non supportato da puntuali disquisizioni demonologiche (che potremmo attenderci dal testo) e neppure sviluppato sul piano narrativo. D’altra parte, il riferimento esplicito di Filostrato alle empuse non permette di assumere quale dato scontato un richiamo tipologico al rettile: in via prioritaria sono altre, come abbiamo visto, le bestie assimilate a tale tipo di spettri dalla mitologia classica – anche se l’età tarda del testo filostrateo, la sua ottica peculiare e la possibilità di un uso generico del richiamo demonologico potrebbero giustificare un’ampia libertà di rilettura. La stessa Lamia/lamia (quale figura-matrice o singolo esemplare della relativa “specie”) che i rilettori di Filostrato almeno a partire da Burton sovrapporranno all’Empusa, conosce solo progressivamente l’assimilazione ai serpenti poi trattenuta nell’immaginario moderno, e parte piuttosto da arcaiche connotazioni canine.

L’orchessa Lamia, in relazione con l’inquietante Lamme sumerica, l’àccade Lamashtu e il Lamo capostipite dei cannibali Lestrigoni, regina di Libia figlia di Belo ed ex-amante di Zeus, potrebbe costituire un aspetto sanguinario di Atena ma è certo imparentata con Ecate; talune caratterizzazioni falliche l’avvicinano ulteriormente alla Gorgone (anch’essa legata/contrapposta all’Atena minacciosa tramite il gorgoneion), della cui figura è probabile che condivida la storia remota (per una sintesi sul profilo e i relativi sviluppi, cfr. qui). Sulle maschere da incubo di Lamia e Gorgone, e sulla costellazione occhi/sonno/veglia nei due miti paralleli parecchie considerazioni sarebbero da fare; almeno in una versione, poi, anche Lamia viene abbattuta con un colpo alla testa, da Euribato per salvare il giovane Alcioneo di Delfi a lei portato in sacrificio per ordine di Apollo. Dalla sua testa spaccata (non decapitata) si dice sgorgasse la sorgente di Sibari, preludio al sorgere dell’omonima città nel segno della connessione mitica tra Lamia, una morte e istanze di fondazione (Antonino Liberale, Transformationes, 8): ciò che, applicato analogicamente alle concatenazioni fantastiche che andiamo esaminando (l’immagine moderna del cacciatore di mostri e la fiction sulle vampire, paradigmaticamente inaugurate attraverso la maschera di Lamia) pare più che appropriato.

Rapitrice, assassina e divoratrice di bambini – i suoi li aveva uccisi la gelosa Era, direttamente o suscitando in Lamia una follia omicida – la Terribile libica veniva considerata un’icona eminente di lascivia, e delle lamie (come delle empuse) si sottolineava la capacità di trasformarsi in donne avvenenti e procaci. Se, in riferimento ai giochi etimologici alla base di tali narrazioni – quelli che per esempio Pausania (Viaggio in Grecia, I, 1, 3) attesta in riferimento alla città chiamata Lamia –

uniamo il «divorare» del punico laham con la «ingordigia» (lamyros) e la «gola» (laimos), avremo già la composizione di una figura di vampiro, che, al femminile, non può che connotare anche lascivia. Ed ecco allora la vicenda di Lamia che si unisce con Empusa, figlia di Ecate, e assieme si giacciono con giovani viandanti di cui succhiano il sangue mentre dormono.

[Silvano Sabbadini, Introduzione a John Keats, Lamia, Marsilio, Venezia 1996]

Ma appunto già Pausania aveva rubricato sotto il termine “lamia”, oltre a spettri e figure metaforiche, vari animali tra i quali un pesce: e nel tempo la natura attribuita alle lamie conoscerà progressivi slittamenti verso un più puro orizzonte teratologico/pseudozoologico, come nel volume inglese The Histories of Four-Footed Beasts del 1607 che ne presenta la bizzarra immagine – capo e seni di donna ma ermafrodita, corpo quadrupede da fiera con zampe anteriori artigliate e zoccoli alle posteriori, e coperta di squame di pesce o serpente. Certo Burton ripete ancora, con Filostrato, che la seduttrice pesca in un mondo di ectoplasmi e illusioni, virati ormai ai chiaroscuri di una demonologia antistreghesca: ma il richiamo un po’ sbrigativo (“scoprì che lei era un serpe, una strega/lamia”) per un pubblico che già ritiene di conoscere la specie in questione, finisce con l’evocare dagli scaffali dei dotti tutta una zoologia infarcita di meraviglioso, dal bestiario dei classici – si pensi ai serpenti parca, iaculo e anfesibena affrontati in Africa dai soldati di Catone nella Farsaglia –, fino alle Melusine e ad altre fate serpente, lamie appunto comprese, dei racconti folklorici medioevali (di riferimento è qui ovviamente l’articolatissima analisi di Laurence Harf-Lancner, Morgana e Melusina. La nascita delle fate nel Medioevo, Einaudi, Torino 1989). Un panorama peraltro in cui l’animale (a maggior ragione il serpe, oggetto della condanna di Gn 3, 14-15) è icona concreta, in carne e sangue, di diverse dimensioni e valori: dove dunque l’arcaicissima associazione tra donna & serpente appare ulteriormente rafforzata dallo stereotipo pseudocristiano della seduttrice, sorta di compenetrazione tra Eva e il tentatore edenico (più che voluto richiamo alla Lilith rabbinica), e immaginata come anche più potente nel peccaminoso mondo tardopagano dell’episodio corinzio. Con un passo successivo su tale linea di “concretizzazione” della lamia, la Bibliotheca classica di John Lemprière, 1788, ne descriverà la figura con volto e petto da donna, e il resto del corpo da serpente:

certi mostri d’Africa, che […] Allettavano gli stranieri perché venissero a loro, così da poterli divorare; anche se non erano dotate della facoltà di parola, i loro sibili erano gradevoli e intriganti. Alcuni le ritenevano streghe, o piuttosto spiriti maligni, che sotto le spoglie di belle femmine, attiravano i giovani e li divoravano.

Dove, tralasciando le suggestioni esotiche (i mostri-femmina africani che allettano gli stranieri, icona d’innumeri seduzioni mortali da romanzo popolare), la glossa sovrannaturalistica di “Alcuni le ritenevano…” non eclissa un più banale statuto teratologico: sorta di strani serpenti, insomma, che con suoni “gradevoli e intriganti” attirano i malcapitati per aggredirli. Proprio il passaggio dall’associazione letteraria filostratea tra serpente metaforico e demone/spettro (l’empusa) alla soluzione burtoniana di un serpente concreto con statuto demoniaco/streghesco (la lamia), prelude al capolavoro di Keats e alla dialettica tra fantasmatico e corporeo delle vampire del gotico, i mostri-femmina che tanti turbamenti recheranno agli epigoni di Apollonio: è suggestivo osservare come lo stesso Burton ricordi di sfuggita, poco dopo l’episodio filostrateo (e immediatamente di seguito al cupo racconto d’un tal Florilegus, Ad annum 1058, plausibile fonte per il celebre capolavoro del gotico, La Venere di Ille), quella vicenda di Filinnio e Macate dal De rebus mirabilibus di Flegone menzionata insieme all’avventura di Menippo/Licio (nel senso che il Menippo di Filostrato divenuto in Burton “Menippo Licio” si trasfigurerà in ultimo nel Licio di Keats) in tutte le summae sul vampiro letterario. Richiami che, incastonati in un’opera sulla malanconia, già preannunziano idealmente un tratto distintivo del più fascinoso mostro dell’immaginario occidentale, insieme sua condanna esistenziale e minaccia del medesimo al singolo e alla società.

D’altro canto, proprio la “concretizzazione” via via accentuata della lamia in mostro-femmina fa transitare la figura di Apollonio dall’antico ruolo di esorcista a quello di cacciatore di mostri. Ciò che interessa anzitutto i rapporti polari tra personaggi: è interessante notare come il trio di attrazioni e opposizioni incrociate (anche sessuali) del filosofo, di Menippo/Licio e della lamia finisca col rileggere in termini calibrati alle nuove inquietudini la classica triade di san Giorgio, principessa e drago. Ciò trova conferma nello stesso svolgersi delle eventi, in particolare attraverso la rimozione nel testo di Burton di ogni riferimento agli scongiuri del teurgo. L’illusione spettrale appare dissipata dalla sua stessa denuncia: la parola che distrugge il sortilegio non è una formula esorcistica (come in Filostrato) ma una rivelazione di verità, che Apollonio non tace nonostante ogni supplica e lacrima del mostro-femmina. Il motivo fantastico di atti e parole fatali (rivelazioni o domande legate a gravi conseguenze magiche) punteggia in realtà l’immaginario occidentale dalle trascrizioni folkloriche alla letteratura cavalleresca, e non stupisce che la melusina corinzia possa conoscerne il mistico impatto. Se poi in Burton ella si dimostra assai più fragile e disarmata che nell’originale filostrateo, limitandosi a pianti e suppliche desolate (al punto che le intenzioni distruttive di lei rimangono implicite in una notoria pericolosità della categoria classica “lamia”), ciò finisce con l’enfatizzare il dato dell’inflessibilità di Apollonio: un atteggiamento di durezza che, requisito di trionfo maschile sulle arti delle seduttrici e ben documentato in tutta una letteratura religiosa sulla lotta alla tentazione, conoscerà sviluppi persino allarmanti nella fiction popolare (si pensi all’immaginario nazista sul maschio insidiato: cfr. Klaus Theweleit, Fantasie virili. Donne Flussi Corpi Storia. La paura dell’eros nell’immaginario fascista, il Saggiatore, Milano 1997).

D’altro canto, lo scabro riferimento di Burton (“seguendo un suo sospetto, scoprì”), di per sé aperto a varie soluzioni interpretative/narrative, finisce col sottolineare il sapore razionale dell’intervento di Apollonio, e anzi l’inesorabilità della ragione che fa dileguare gli spettri, compresi quelli della sensualità. Mentre poi Filostrato taceva la sorte dell’empusa, Burton sottolinea come la lamia scompaia col resto del suo equivoco ologramma, col paradosso almeno apparente di un’acquistata concretezza fisica (il serpente) che però esplicitamente dilegua nella deriva dell’inconsistenza. Apollonio in sostanza perde il carattere originario di esorcista per apparire anzitutto l’indagatore acuto, il dissolutore di illusioni e – alla fine – il distruttore di mostri, serpi o streghe che siano: e con tali caratteri si accrediteranno i suoi figli letterari e cinematografici.

(2-continua)