di Franco Pezzini

(Il presente saggio, che si propone a puntate con qualche necessario aggiornamento, è apparso a suo tempo con il titolo “Mary Read, Anne Bonny, Jolanda di Ventimiglia: modelli e topoi della donna pirata” nella raccolta Jolanda & CO. Le donne pericolose, Cut-Up, La Spezia 2017 curata da Fabrizio Foni assieme a chi scrive. L’antologia, ricca di diciotto firme, si configurava come un’encyclopédie amoureuse, senza pretese di esaustività, su una panoramica di figure emblematiche mitiche, letterarie o storiche: le donne pirata erano solo il punto di partenza di un itinerario al femminile assai ampio sparigliato tra il mondo antico e la modernità.)

(Il presente saggio, che si propone a puntate con qualche necessario aggiornamento, è apparso a suo tempo con il titolo “Mary Read, Anne Bonny, Jolanda di Ventimiglia: modelli e topoi della donna pirata” nella raccolta Jolanda & CO. Le donne pericolose, Cut-Up, La Spezia 2017 curata da Fabrizio Foni assieme a chi scrive. L’antologia, ricca di diciotto firme, si configurava come un’encyclopédie amoureuse, senza pretese di esaustività, su una panoramica di figure emblematiche mitiche, letterarie o storiche: le donne pirata erano solo il punto di partenza di un itinerario al femminile assai ampio sparigliato tra il mondo antico e la modernità.)

[…] nel XVIII secolo la casa era ancora considerata il luogo più adatto per le donne, sicché tra i viaggiatori il fatto di correre il rischio di aver la gola tagliata sul mare per mano di una donna era destinato a produrre grande scandalo.

Philip Gosse, History of Piracy, 1962[1]

Qualunque resoconto storico della vita di Anne Bonny e Mary Read non può fare a meno d’essere picaresco tanto quanto i suoi personaggi, muovendosi attraverso una massa di eventi correlati, e internazionali, che riguardano donne, navigazione, pirateria, lavoro manuale, letteratura, teatro e arti figurative.

Marcus Rediker, Villains of All Nations, 2004[2]

Introduzione. Mary, Anne, Jolanda e le altre ragazze del mucchio

Il recente successo della saga cinematografica Pirates of the Caribbean, coi suoi avventurieri traboccanti ironia e il sabba di effetti speciali, ha indubbiamente riportato la filibusta all’attenzione dell’immaginario delle grandi platee: basti cercare «pirates» su Google Immagini per notare come la (per ora) pentalogia Disney vanti la parte del leone. Anche se, a ben vedere, i topoi dell’immaginario piratesco e della stessa storia della categoria vi restano schiacciati da elementi altri, di carattere fantastico e sempre più surreale, con la visionaria e intelligente rivisitazione pop di una serie di miti del mare: forzieri maledetti e pirati-fantasma, uomini-pesce, l’Olandese Volante e la dea Calipso, il Kraken, il baratro ai confini del mondo, il regno dei morti al di là delle onde e il ritorno capovolti come in certi miti antichi, la fontana della giovinezza… Certo, alcuni di questi elementi erano già emersi in passato qui e là in storie piratesche: ma il loro peso specifico nella saga – più o meno figliata dal romanzo On Stranger Tides (Mari stregati), 1987, di Tim Powers – finisce con l’allontanare drasticamente (e forse inevitabilmente, per i mutati interessi degli spettatori) non solo da qualunque scampolo di modello storico, ma da tutto un immaginario, ancorché idealizzato, di film sulla filibusta.

Il recente successo della saga cinematografica Pirates of the Caribbean, coi suoi avventurieri traboccanti ironia e il sabba di effetti speciali, ha indubbiamente riportato la filibusta all’attenzione dell’immaginario delle grandi platee: basti cercare «pirates» su Google Immagini per notare come la (per ora) pentalogia Disney vanti la parte del leone. Anche se, a ben vedere, i topoi dell’immaginario piratesco e della stessa storia della categoria vi restano schiacciati da elementi altri, di carattere fantastico e sempre più surreale, con la visionaria e intelligente rivisitazione pop di una serie di miti del mare: forzieri maledetti e pirati-fantasma, uomini-pesce, l’Olandese Volante e la dea Calipso, il Kraken, il baratro ai confini del mondo, il regno dei morti al di là delle onde e il ritorno capovolti come in certi miti antichi, la fontana della giovinezza… Certo, alcuni di questi elementi erano già emersi in passato qui e là in storie piratesche: ma il loro peso specifico nella saga – più o meno figliata dal romanzo On Stranger Tides (Mari stregati), 1987, di Tim Powers – finisce con l’allontanare drasticamente (e forse inevitabilmente, per i mutati interessi degli spettatori) non solo da qualunque scampolo di modello storico, ma da tutto un immaginario, ancorché idealizzato, di film sulla filibusta.

Una quota del successo della saga è senz’altro imputabile al gioco dei personaggi, ben supportati dagli interpreti – primo tra tutti il ciondolante capitano Jack Sparrow di Johnny Depp; ma un peso speciale va riconosciuto alle figure femminili, cioè la sfavillante Elizabeth Swann dei primi tre film (e che apparirà fuggevolmente nel quinto) interpretata da Keira Knightley, l’Angelica Teach figlia di Barbanera che Penelope Cruz incarna nel quarto, e in misura minore la Carina Smyth di Kaya Scodelario che da astronoma si riciciclerà in piratessa nel quinto e per il momento ultimo film. In particolare Elizabeth, la cui figura fonde i modelli della classica figlia/pupilla del governatore nemico dei pirati e della capitana pirata a tutto tondo, sviluppando in fondo una dinamica già salgariana, riesce a restituire un personaggio di (relativa) ricchezza attraverso il gioco di attrazioni, fughe e tormenti che la legano ai due bellocci della saga, Will Turner (Orlando Bloom) e naturalmente Sparrow/Depp. Si parla però già di affiancare o sostituire quest’ultimo in successive puntate con uno o più profili femminili, magari Margot Robbie (già nota nei ruoli di Harley Quinn in Suicide Squad, 2016 e di Sharon Tate nel tarantiniano C’era una volta a… Hollywood, 2019) o Karen Gillan (la Nebula del Marvel Cinematic Universe). Potrà trattarsi di Reed, la piratessa dei parchi tematici Disney, o di altre figure: ma a prescindere dalla presenza o meno di Depp, sembra che l’orizzonte femminile nel suo complesso avrà un peso più rilevante. Ovviamente, poi, tutto ciò riguarda i film – cioè il “canone”, potremmo dire – e non il multiverso transmediale di videogiochi, manga, romanzi e trovate dei parchi Walt Disney dove tutto è rivisitato.

Una quota del successo della saga è senz’altro imputabile al gioco dei personaggi, ben supportati dagli interpreti – primo tra tutti il ciondolante capitano Jack Sparrow di Johnny Depp; ma un peso speciale va riconosciuto alle figure femminili, cioè la sfavillante Elizabeth Swann dei primi tre film (e che apparirà fuggevolmente nel quinto) interpretata da Keira Knightley, l’Angelica Teach figlia di Barbanera che Penelope Cruz incarna nel quarto, e in misura minore la Carina Smyth di Kaya Scodelario che da astronoma si riciciclerà in piratessa nel quinto e per il momento ultimo film. In particolare Elizabeth, la cui figura fonde i modelli della classica figlia/pupilla del governatore nemico dei pirati e della capitana pirata a tutto tondo, sviluppando in fondo una dinamica già salgariana, riesce a restituire un personaggio di (relativa) ricchezza attraverso il gioco di attrazioni, fughe e tormenti che la legano ai due bellocci della saga, Will Turner (Orlando Bloom) e naturalmente Sparrow/Depp. Si parla però già di affiancare o sostituire quest’ultimo in successive puntate con uno o più profili femminili, magari Margot Robbie (già nota nei ruoli di Harley Quinn in Suicide Squad, 2016 e di Sharon Tate nel tarantiniano C’era una volta a… Hollywood, 2019) o Karen Gillan (la Nebula del Marvel Cinematic Universe). Potrà trattarsi di Reed, la piratessa dei parchi tematici Disney, o di altre figure: ma a prescindere dalla presenza o meno di Depp, sembra che l’orizzonte femminile nel suo complesso avrà un peso più rilevante. Ovviamente, poi, tutto ciò riguarda i film – cioè il “canone”, potremmo dire – e non il multiverso transmediale di videogiochi, manga, romanzi e trovate dei parchi Walt Disney dove tutto è rivisitato.

Ma Pirati dei Caraibi, con il suo groviglio mitico, ha funzionato soprattutto da innesco: richiamate da quello spunto, che ha disseminato predatori del mare in documentari e rappresentazioni teatrali, libri, videogiochi e modellini, e persino nei video-tutorial su YouTube per confezionarsi abiti in stile, sono tornate anche le donne pirata – anche se, a ben vedere, non troppo simili a Elizabeth Swann. Basti dare un’occhiata a un sito frequentatissimo come DeviantArt che, repertoriando illustrazioni amatoriali (specchio dunque più diretto di un immaginario ‘popolare’), mostra una ricca serie di bozzetti di piratesse: signorine con cappelli piumati e cappottoni maschili su sagome di provocante femminilità, oppure con abiti decisamente attillati e molto ridotti, seni che puntano sotto camicie tese, stivali fetish e chiome al vento. Si può obiettare che simili immagini hanno ben poco a che vedere con le women in piracy delle cronache settecentesche alle quali pure pretenderebbero di guardare, figure infagottate scambiate per maschi e non certo bombe di femminilità. Il fatto è che la donna pirata del nostro immaginario, nutrito di tutta una vulgata hollywoodiana, non è solo un’icona sessuale, ma anche erotica: una dimensione resa persino più esplosiva dal suo apparire, tramite libri e film ‘per ragazzi’, su quel fronte mitico, di turbamenti e fascinazioni ancora selvatiche e viscerali, della nostra fantasia di adolescenti.

La presenza tra i pirati di colleghe più o meno vivaci rappresenta in realtà nell’immaginario occidentale un elemento di eccezionalità/paradosso avvicinabile alle comparsate di donne guerriere nelle storie d’armi: eccezionalità perché le nostre eroine appaiono inserite in un contesto tradizionalmente maschile, paradosso perché la cosa reca a livello simbolico un certo scompiglio – insieme provocatorio e voyeuristicamente intrigante – nelle categorie consolidate del pubblico. Ma rispetto alle avventure di altre donne in armi, qui il contesto è persino più estremo: la pirateria, avvertita come mondo selvaggio di trasgressori della legge, mondo di uomini duri e avvezzi a una dura vita, destinati al patibolo se catturati, e comunque confinati tra la (strana) società della vita di bordo e l’altra (persino più strana) dei loro covi qui e là sul mare, rende il paradosso più stridente e spiazzante. Le funzioni proprie della donna secondo la lettura tradizionale – moglie, madre, custode del focolare – risultano tutte sovvertite, fino agli estremi del travestimento (sembrare un uomo per imbarcarsi e combattere) e magari della confusione sessuale, in varie possibili forme. Se secondo la celebre formula (si dice) platonica, l’umanità va divisa tra i vivi, i morti e quelli che vanno per mare, è evidente che la presenza delle donne in questo spazio già di radicale alterità finisce col recare un pericoloso e affascinante cortocircuito simbolico.

Il fatto è che, nonostante la pirateria si affermi nei secoli come fenomeno fondamentalmente maschile, e anzi nell’età d’oro della filibusta severi interdetti vietino spesso all’altro sesso l’accesso alle navi, le cronache registrano in più epoche e differenti luoghi la presenza di donne pirata. Una tradizione plurimillenaria riguarda per esempio la Cina, dalla (forse mitica) Ch’iao K’uo Füü Jëën datata attorno al 600 a.C., giù giù nei secoli fino alla celebre Ching Shih che subentrò al pirata consorte e, nel primo decennio del XIX secolo, vantava ai propri ordini una flotta di millecinquecento navi (per inciso, la ritroviamo anacronisticamente in scena come Mistress Ching in Pirates of the Caribbean: At World’s End, interpretata da Takayo Fischer). Per arrivare alle piratesse del Novecento, come Lai Choi San che ispirerà il modello della Dragon Lady della cultura popolare, Lo Hon-cho, Lai Sho Sz’en, P’en Ch’ih Ch’iko, Ki Ming, Huang P’ei-mei; e in ultimo, sullo scorcio del nuovo Millennio, Cheng Chui Ping alias Sister Ping – attiva dal 1984 al 2000, e morta il 24 aprile 2014 nella prigione texana dov’era detenuta.

Il fatto è che, nonostante la pirateria si affermi nei secoli come fenomeno fondamentalmente maschile, e anzi nell’età d’oro della filibusta severi interdetti vietino spesso all’altro sesso l’accesso alle navi, le cronache registrano in più epoche e differenti luoghi la presenza di donne pirata. Una tradizione plurimillenaria riguarda per esempio la Cina, dalla (forse mitica) Ch’iao K’uo Füü Jëën datata attorno al 600 a.C., giù giù nei secoli fino alla celebre Ching Shih che subentrò al pirata consorte e, nel primo decennio del XIX secolo, vantava ai propri ordini una flotta di millecinquecento navi (per inciso, la ritroviamo anacronisticamente in scena come Mistress Ching in Pirates of the Caribbean: At World’s End, interpretata da Takayo Fischer). Per arrivare alle piratesse del Novecento, come Lai Choi San che ispirerà il modello della Dragon Lady della cultura popolare, Lo Hon-cho, Lai Sho Sz’en, P’en Ch’ih Ch’iko, Ki Ming, Huang P’ei-mei; e in ultimo, sullo scorcio del nuovo Millennio, Cheng Chui Ping alias Sister Ping – attiva dal 1984 al 2000, e morta il 24 aprile 2014 nella prigione texana dov’era detenuta.

Geograficamente più vicine a noi ma in età antica, si sono ascritte alla categoria le regine Artemisia di Alicarnasso (V sec. a.C.)[3] e Teuta d’Illiria (negli anni 231-227 a.C.); più avanti, tra leggenda e cronaca, troviamo notizia di audaci predatrici nordiche come le norvegesi Rusila e Stikla, Sela (V sec.), Alvid, Wigbiorg, Hetha e Wisna (circa VIII sec.), la svedese Alfhild o Awilda (IX sec.?), la misteriosa e celebratissima Lagertha o Lathgertha moglie di Ragnar Lodbrok (oggi assurta ai fasti televisivi con la serie canadese-irlandese Vikings, 2013); e le cronache del medioevo registreranno le corse sui mari di Æthelflæd, ‘la Signora dei Merciani’ figlia di Alfredo il Grande, nemica dei Vichinghi (morta nel 918), e quelle di Jeanne de Clisson nata Jeanne-Louise de Belleville, ‘la Leonessa di Bretagna’, che sulla Manica nel periodo 1343-1356 infieriva invece contro i francesi, uccisori del marito.

Geograficamente più vicine a noi ma in età antica, si sono ascritte alla categoria le regine Artemisia di Alicarnasso (V sec. a.C.)[3] e Teuta d’Illiria (negli anni 231-227 a.C.); più avanti, tra leggenda e cronaca, troviamo notizia di audaci predatrici nordiche come le norvegesi Rusila e Stikla, Sela (V sec.), Alvid, Wigbiorg, Hetha e Wisna (circa VIII sec.), la svedese Alfhild o Awilda (IX sec.?), la misteriosa e celebratissima Lagertha o Lathgertha moglie di Ragnar Lodbrok (oggi assurta ai fasti televisivi con la serie canadese-irlandese Vikings, 2013); e le cronache del medioevo registreranno le corse sui mari di Æthelflæd, ‘la Signora dei Merciani’ figlia di Alfredo il Grande, nemica dei Vichinghi (morta nel 918), e quelle di Jeanne de Clisson nata Jeanne-Louise de Belleville, ‘la Leonessa di Bretagna’, che sulla Manica nel periodo 1343-1356 infieriva invece contro i francesi, uccisori del marito.

Se per il Quattrocento si ricorda principalmente un’altra vendicatrice, la nobile norvegese Elise Eskilsdotter attiva nei decenni Sessanta-Settanta, un’impennata si ha col secolo successivo. Per di più da aree diverse, con la saracena marocchina Sayyida al Hurra, l’irlandese Gráinne Ní Mháille o Grace O’Malley, detta ‘la Regina del mare del Connaught’ (le cui gesta notissime potrebbero aver ispirato epigoni come la connazionale Anne Bonny), e alcune inglesi: e se è difficile inquadrare socialmente la misteriosissima Veronica detta ‘Red Lady’, la cui identità resta ignota, si parla di una Mrs. Peter Lambert di Aldeburgh (Suffolk) e soprattutto di due intraprendenti aristocratiche elisabettiane della famiglia Killigrew, Mary ed Elizabeth (quest’ultima nata Trewinnard, e detta la ‘Old Lady Killigrew’).

Col XVII secolo gli annali della pirateria repertoriano i nomi di un’altra figlia di Albione, Elizabetha Patrickson, attorno al 1634; della svedese Christina Anna Skytte, attiva a metà del secolo; di un’anonima regina indiana nel Mar Arabico degli anni Ottanta; e della Marchesa di Frèsne nel Mediterraneo di fine secolo. Ma in contemporanea si è aperta la grande epopea dei pirati dei Caraibi, che vede furoreggiare in prima battuta altre due fatali donzelle, Jacquotte Delahaye detta ‘Back from the Dead Red’ (nel senso dei capelli rossi), attiva a metà del Seicento, e Anne Dieu-le-Veut, compagna di Laurens de Graaf, tra gli anni Sessanta e l’inizio del secolo successivo. Certo, sul numero totale di pirati menzionati nelle cronache, si tratta pur sempre di una schiera limitata e di casi spesso legati a situazioni un po’ particolari di leadership (compagne di pirati, vedove in cerca di vendetta): ma sicuramente molti altri nomi meno illustri non sono stati registrati.

Per il Settecento si rammentano piratesse operanti su mari diversi: la svedese Ingela Gathenhielm sul Baltico; Maria Lindsey (peraltro di storicità dubbia, forse identificabile con un altro personaggio dei repertori, Maria Cobham) sulla costa orientale del Canada; Mary Harvey (o Harley, o Farlee), Mary Crickett (o Crichett), Flora Burn, Sarah Bishop e Rachel Wall lungo le coste degli attuali Stati Uniti. Ma soprattutto, nei Caraibi, Mary Read e Anne Bonny, forse le women in piracy più note della Storia e destinate a una lussureggiante mitopoiesi nella cultura popolare. E l’intrecciarsi delle loro memorie nell’immaginario collettivo con la saga di Jolanda, la figlia del Corsaro Nero di Emilio Salgari nella costruzione di un’archetipica donna pirata, specie attraverso il cinema, è oggetto del presente studio.

PARTE I

Remarkable actions and adventures of Female Pyrates: il canone

- Volumetti in ottavo e calze a rete

Una partita si era formato un rifugio nell’isola di Provvidenza, che è una delle Bermude, e due donne fra essi si resero singolarmente celebri, avendo diviso sempre valorosamente coi loro compagni le fatiche ed i pericoli, per puro amore di bottino. Furono entrambe inglesi.

Vestivano gli abiti del loro sesso, unendovi i lunghi calzoni da marinaio; portavano sciolti i lunghi capelli, al fianco una sciabola, sotto il petto due pistole, e negli abbordaggi usavano una specie d’azza della forma stessa che avevano usato in guerra gl’inglesi nei tempi di mezzo. La storia ha ricordato i loro nomi: Maria Read ed Anna Bonay, però non ha detto come finirono.

Probabilmente finirono appiccate insieme coi loro compagni.

Con questa gelida considerazione termina Gli ultimi filibustieri di Emilio Salgari, 1908, a sua volta conclusione del Ciclo dei Corsari delle Antille: e pare interessante che la saga che ha donato ai lettori italiani la figura archetipica – almeno per più generazioni – della donna pirata Jolanda, si chiuda evocando due colleghe di ben diversa storicità.

Sicuramente Mary e Anne non hanno raggiunto i risultati predatorii dei grandi filibustieri espugnatori di città, come l’Olonese o Morgan; ma neanche i successi e lo status di parecchie delle consorelle citate – regine, capitane o imprenditrici della predazione. Arruolate entrambe, senza titoli particolari, nella ciurma del capitano Rackham, Mary e Anne hanno operato oltretutto per un tempo brevissimo. Tuttavia il combinato di doti ‘classiche’ da eroi popolari – coraggio, abilità e una certa fortuna – e la peculiarità dell’essere donne in un orizzonte ostentatamente maschile, con relative ricadute in termini di fantasie sessuali e impatto sull’immaginario, hanno permesso ai loro personaggi di svettare su un intero panorama di colleghi maschi coevi. E con un’eco particolare grazie al successo di un libro che costituirà il punto d’ispirazione e il riferimento primario per narratori di lingua inglese come Walter Scott, Robert Louis Stevenson, James Matthew Barrie e Rafael Sabatini, ma ben prima e ancora parecchio dopo di loro.

A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pyrates a firma di tal «Captain Charles Johnson» appare nel maggio 1724 nella libreria londinese dell’editore Charles Rivington, a due passi dalla Cattedrale di San Paolo: un volumetto in ottavo che si guadagna rapidamente attenzione. A suo favore giocano il titolo pulp e le numerose illustrazioni: l’editore conosce benissimo il successo delle storie di true crime zeppe di orrore e gusto del macabro, e proprio A General History potrà vantare un ruolo di sprone per tutto un genere di biografie di ‘cattivi soggetti’ (banditi di strada, prostitute, eccetera). Pochi mesi dopo l’uscita già appare una seconda edizione; una terza segue nel 1725 e nel 1728, sull’onda dell’entusiasmo, l’Autore vara la quarta, ma stavolta ampliandola con un secondo volume. Se il primo, nella versione definitiva, raccoglie biografie di ventuno pirati di età contemporanea – per i quali Johnson attinge a fonti di prima mano (giornali, registrazioni dell’Admiralty Court, qualche intervista), sia pure infiorettando o ‘ricostruendo’ un po’ – il secondo riguarda quindici predatori di una generazione precedente, compresi i probabilmente farlocchi capitani Misson, su cui dovremo tornare, Lewis e Cornelius; e un’Appendice rettifica e integra (la cosa ci interessa) alcuni dati del primo volume. Intendiamoci, quello di Johnson non è certo l’unico memoriale circolante sul tema: ma l’ampiezza del taglio e la vivacità dei ritratti gli garantiranno uno straordinario successo, permettendogli un’influenza profonda sull’immaginario relativo ai pirati (bende sugli occhi, gambe di legno e scavi di tesori compresi) che arriverà a Hollywood e fino ai giorni nostri.

Dubbia l’identità dell’autore, visto che «Captain Charles Johnson» odora di pseudonimo – e non entro in questa sede nella questione dei possibili candidati, in genere ristretti ai pochi nomi di Daniel Defoe[4], del giornalista ed editore Nathaniel Mist, che vanta un passato da uomo di mare, o di qualche suo collaboratore. O collaboratrice: intrigante sarebbe ravvisare, ai nostri fini, una mano femminile – anche se solo una piratessa potrebbe muoversi con tanta disinvoltura in questo tipo di narrazione. Unici dati certi sull’opera sono infatti l’ottima conoscenza della vita di mare da parte di ‘Johnson’, e il suo uso di materiale autentico, fino a far parlare di accessi a notizie riservate[5].

È comunque già dalla prima edizione dell’opera che compaiono tra le altre biografie quelle delle nostre due ragazzacce: e l’editore si compiace di evidenziarlo fin dal titolo, con lo strillo che A General History include resoconti delle «remarkable actions and adventures of the two Female Pyrates, Mary Read and Anne Bonny». Anzi proprio questo particolare – identità sessuali travisate, donne fatali vestite da uomo, dinamiche intriganti se non pruriginose – garantisce particolare successo alle traduzioni tedesche e olandesi del 1725.

È comunque già dalla prima edizione dell’opera che compaiono tra le altre biografie quelle delle nostre due ragazzacce: e l’editore si compiace di evidenziarlo fin dal titolo, con lo strillo che A General History include resoconti delle «remarkable actions and adventures of the two Female Pyrates, Mary Read and Anne Bonny». Anzi proprio questo particolare – identità sessuali travisate, donne fatali vestite da uomo, dinamiche intriganti se non pruriginose – garantisce particolare successo alle traduzioni tedesche e olandesi del 1725.

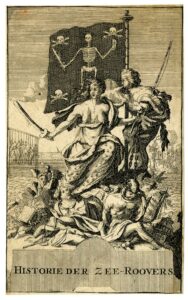

Poco importa insomma che le pagine di storia della filibusta scritte dalle due avventuriere siano molto contenute: ad affascinare è il semplice fatto che Anne e Mary ci siano. Con qualche brivido fin dall’iconografia, visto che già sul frontespizio della prima edizione olandese Historie der Engelsche Zee-Roovers campeggia a opera di un artista ignoto la figura di una donna combattente dai seni nudi, con sciabola e torcia nelle mani, sotto il vessillo piratesco Jolly Roger, e che calpesta un documento, forse normativo o giudiziario; ai lati ci sono una forca con dieci impiccati (a sinistra) e una nave in fiamme (a destra), mentre tra i personaggi sottostanti si individuano una figura con la bilancia della giustizia e un prigioniero. Se si tratta ovviamente di un’allegoria della pirateria, con quanto di violento e anarchico essa implichi  (si è anzi ravvisata un’intrigante somiglianza tra questa figura e il dipinto di Eugène Delacroix sulla Liberté guidant le peuple, 1830, che in effetti scandalizzerà i critici[6]), è più che plausibile ravvisare in essa un’ispirazione diretta dalla vita delle due eroine menzionate fin dallo strillo-sottotitolo. E che nel ritratto in quella stessa edizione olandese accostano a un abbigliamento maschile – cappelli flosci, ampie giacche, camicie, calzoni (non stivali) – lunghi capelli sciolti al vento e la provocazione di ampie scollature con seni in evidenza. L’illustratore lavora di fantasia, e gli interessa sottolineare una sorta di condizione ibrida, legata all’epopea di travestimenti di Anne & Mary – e le piratesse della cultura popolare e del cinema appariranno spesso in abiti maschili.

(si è anzi ravvisata un’intrigante somiglianza tra questa figura e il dipinto di Eugène Delacroix sulla Liberté guidant le peuple, 1830, che in effetti scandalizzerà i critici[6]), è più che plausibile ravvisare in essa un’ispirazione diretta dalla vita delle due eroine menzionate fin dallo strillo-sottotitolo. E che nel ritratto in quella stessa edizione olandese accostano a un abbigliamento maschile – cappelli flosci, ampie giacche, camicie, calzoni (non stivali) – lunghi capelli sciolti al vento e la provocazione di ampie scollature con seni in evidenza. L’illustratore lavora di fantasia, e gli interessa sottolineare una sorta di condizione ibrida, legata all’epopea di travestimenti di Anne & Mary – e le piratesse della cultura popolare e del cinema appariranno spesso in abiti maschili.

Salgari a sua volta lavora probabilmente su un’altra e più celebre illustrazione, l’incisione su rame Ann Bonny and Mary Read convicted of Piracy Novr. 28th. 1720 at a Court of Vice Admiralty held at St. Jago de la Vega in a Island of Jamaica ad opera di Benjamin Cole, tratta dalla seconda edizione inglese del testo di Johnson. Se le parole «Vestivano gli abiti del loro sesso, unendovi i lunghi calzoni da marinaio» possono calzare per le strane giubbe indossate sui pantaloni dalle due virago dell’incisione, il resto della descrizione salgariana – «portavano sciolti i lunghi capelli, al fianco una sciabola, sotto il petto due pistole, e negli abbordaggi usavano una specie d’azza della forma stessa che avevano usato in guerra gl’inglesi nei tempi di mezzo» – pare perfetto, compreso il richiamo all’azza (sostanzialmente un’ascia) in questo ritratto brandita in bella evidenza. Rispetto ai bozzetti olandesi coi loro seni all’aria, qui l’immagine è molto più castigata.

Tuttavia sappiamo da testimonianze dell’epoca che, quando non sussistessero esigenze diverse, le donne pirata del mondo delle nostre eroine – Caraibi, ma anche la costa sudamericana sul Pacifico – potevano sfoggiare un look decisamente più originale e provocatorio, combinando nell’abbigliamento elementi dell’equipaggiamento marinaro, come reti da pesca, ganci, stragli, cordame e persino incastri di legno dell’intelaiatura della nave. Una disinvoltura zingaresca di accostamenti che, se richiama certe vistosità dell’abbigliamento di gruppi di banditi o mercenari di epoche diverse, finisce col prefigurare in modo curioso un orizzonte postmoderno di calze a rete, legacci e altre trovate fetish. Con un risultato visivo piuttosto distante dalla filibusta rimasticata a Hollywood, che pure – come vedremo – sul look delle piratesse gioca una peculiare partita.

[1] Philip Gosse, History of Piracy, London, Cassel, 1962 (trad. it. Storia della pirateria, Firenze, Sansoni, 1991, p. 251; testo oggi riproposto: Bologna, Odoya, 2008).

[1] Philip Gosse, History of Piracy, London, Cassel, 1962 (trad. it. Storia della pirateria, Firenze, Sansoni, 1991, p. 251; testo oggi riproposto: Bologna, Odoya, 2008).

[2] Marcus Rediker, Villains of All Nations: Atlantic Pirates in the Golden Age, London-New York, Verso, 2004 (trad. it. Canaglie di tutto il mondo. L’epoca d’oro della pirateria, Milano, Elèuthera, 2005, p. 114).

[3] Recentemente arruolata per il film 300: Rise of an Empire (300 – L’alba di un impero) di Noam Murro, 2014, e impersonata dalla fatale Eva Green.

[4] A cui viene decisamente attribuita l’opera nell’edizione Mondadori: Daniel Defoe, Storie di pirati. Dal capitano Barbanera alle donne corsaro, a cura di Mario Carpitella, Milano, Mondadori Oscar, 2004 (su licenza Roma-Bari, Laterza, 1974).

[5] Nota degli editori a: Capitano Johnson, Storia generale dei Pirati (Storia generale delle rapine e degli assassinii dei più celebri Pirati), trad. it. di Matteo Ubezio, Roma, Cavallo di Ferro, 2006, p. 9.

[6] Rediker, Canaglie di tutto il mondo, cit., pp. 131-134.