di Armando Lancellotti

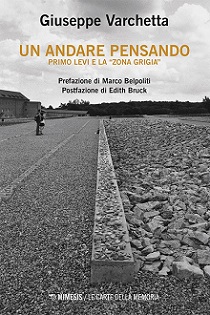

Giuseppe Varchetta, Un andare pensando. Primo Levi e la “zona grigia”, Mimesis, Milano-Udine, 2019, pp. 160, € 14.00

Giuseppe Varchetta, Un andare pensando. Primo Levi e la “zona grigia”, Mimesis, Milano-Udine, 2019, pp. 160, € 14.00

Giuseppe Varchetta, psicologo dell’organizzazione di formazione psicosocioanalitica, in questo denso e molto documentato lavoro, recentemente uscito presso l’editore Mimesis come primo volume della collana “Le carte della memoria”, in un centinaio di pagine affronta un argomento di considerevole complessità teorica, nonché di interesse ed importanza immutati nel corso dei poco più di trent’anni che ci separano dal 1986, anno in cui Primo Levi pubblica “I sommersi e i salvati”, teorizzando ed esponendo il concetto della “zona grigia”, che – secondo Varchetta – è presente in modo latente fin dalla prima prova narrativa di Levi – “Se questo è un uomo” (1947) – e che attraverso percorsi carsici è andato strutturandosi e dettagliandosi nei trentanove anni successivi. Infatti, già in una pagina molto letta ed altrettanto nota del suo primo romanzo, Levi dà inizio all’elaborazione della “zona grigia”, scrivendo:

Moltissime sono state le vie da noi escogitate e attuate per non morire: tante quanti sono i caratteri umani. Tutte comportano una lotta estenuante di ciascuno contro tutti e molte una somma non piccola di aberrazioni e di compromessi. Il sopravvivere senza aver rinunciato a nulla del proprio mondo morale, a meno di potenti e diretti interventi della fortuna, non è stato concesso che a pochissimi individui superiori, della stoffa dei martiri e dei santi

Come tutti i sopravvissuti dei Lager che scelgono di essere testimoni, anche Primo Levi è mosso alla testimonianza dalla ferma volontà di lottare contro l’oblio, la rimozione o la negazione della storia. Nel caso di Levi, inoltre, l’instancabile lavoro del testimoniare, interrottosi solo con la sua morte nel 1987, si pone delle finalità innanzi tutto “conoscitive”, a cui si aggiungono – ripete più volte Varchetta – quelle “etico-estetiche”: Levi, infatti, con la pazienza analitica dell’uomo di scienza, porta innanzi una ricerca quarantennale che sfocia in una gnoseologia del Lager, che è al contempo narrazione letteraria e riflessione morale. Citando Giorgio Agamben, Varchetta sottolinea come Levi non sia “testimone” in quanto testis, cioè colui che è terzo in un processo o in una contesa e quindi opera in funzione di una neutrale raccolta di fatti ed indizi, ma in quanto superstes, cioè superstite, ovvero colui che ha attraversato, che ha vissuto fino in fondo un evento, che è sopravvissuto ad esso e può testimoniarlo, cogliendone anche i lati più nascosti, rischiarandone gli angoli ciechi, addentrandosi tra le pieghe più contorte della realtà e tra gli interstizi più perturbanti della natura umana. Ed è in questo modo che attraverso la “narrazione”, il “testimone” Primo Levi diviene “filosofo morale”. “Andare pensando”, allora, non è solo l’espressione che Varchetta pone come titolo del suo libro, ma soprattutto è l’immagine che meglio descrive il cammino umano e intellettuale intrapreso da Levi, percorso in cui entra come testimone, per diventare poi narratore ed infine filosofo morale, capace di elaborare una propria antropologia del Lager, che trova nel concetto della “zona grigia” il fondamento primo.

La testimonianza di Levi è sensibilmente diversa da quella di Elie Wiesel, che «colloca l’esperienza della Shoah in una dimensione religiosa, trascendentale, rinviante all’abbraccio di un Dio lontano/vicino l’ultimo respiro delle vittime innocenti e collocando il testimone in una prospettiva sacrale» (p. 22). La prospettiva di Levi è tutta laica, “scientifica” e tale da non arretrare nel lavoro di scavo neppure di fronte all’«aspetto più oscuro della realtà del Lager» (p. 22), la “zona grigia”. Nel percorso esistenziale ed intellettuale di Levi, sostiene Varchetta, si coglie via via in modo crescente il senso di colpa di essere un “salvato”, in un qualche modo a spese di tutti i “sommersi” che non hanno fatto ritorno. Solo questi ultimi sarebbero i veri ed autentici testimoni della Shoah, che pertanto nella sua negativa “ontologia della morte”, che ne costituisce l’essenza, non potrà mai essere conosciuta fino in fondo, rimanendo quindi un qualcosa di testimoniabile e non testimoniabile al tempo stesso.

Questa «interrogazione incessante» – riflette Varchetta – si inoltra e avanza in territori insicuri e perturbanti non sempre alla luce della razionalità scientifica, a cui il chimico e scienziato positivista Levi accorda così tanta fiducia, ma anche – a volte consapevolmente e a volte no – per le vie traverse di forme di conoscenza quali «l’illusione per esempio, il “pensare sognando” e l’immaginazione [che] possono aiutare a riconoscere e a scoprire realtà intermedie, mondi sotterranei, non sempre presenti alla mente dei loro attori, ma non per questo meno strutturalmente in relazione con le stesse menti, quando queste ultime siano in sé aperte, come è stata la mente di Primo Levi, allo stupore e alla meraviglia» (pp. 60-61). In particolare questo accade quando la materia su cui si applica l’esercizio della conoscenza non è un oggetto neutro, posto dinanzi al soggetto, distante e distaccato da esso, ma piuttosto un’esperienza di sofferenza o addirittura, come per Levi, la memoria «dal regno dell’orrore, abitato dai “sommersi”. In questi casi con alta probabilità la mente lavora per intermittenze, un vedere a occhi aperti e alternativamente a occhi chiusi» (p. 29).

Per queste ragioni Varchetta ritiene che un approccio psicanalitico al lavoro di Levi, che sia però rispettoso della sua ben nota «avversione nei confronti della psicanalisi e delle sue interpretazioni delle vicende umane» (p. 41), possa dare un contributo importante alla comprensione delle procedure mentali ed intellettuali di elaborazione della “zona grigia”. Levi, infatti, non nasconde di aver letto ed apprezzato l’acuta e brillante scrittura freudiana; usa più volte nelle sue opere termini presi a prestito dal lessico psicanalitico; l’esperienza del sogno compare di frequente nelle sue pagine e «il reiterarsi nel corpus leviano dell’elemento onirico è una traccia che legittima l’ipotesi di una attenzione fattuale di Primo Levi ai meccanismi psichici non solo computazionali» (p. 46). Infine, è proprio Levi che paragona l’urgenza, in parte intenzionale e in parte inconsapevole, di narrare alla «sensazione che si avverte durante una terapia psicanalitica, quando raccontando la propria storia è possibile liberarsene» (p. 48). Pertanto, Varchetta ricorre alle categorie della psicanalisi post-bioniana, per cui «il pensare ad un’esperienza anche di natura profondamente traumatica, si articola in pre-concezioni, pensieri e concetti. I concetti, in quanto connotati da nomi, possono essere intesi come pensieri definiti. Il lungo “andare pensando” di Primo Levi dal 1947 al 1986 va interpretato come una trasformazione, fino a poter cogliere quella “piega” dell’esperienza concentrazionaria, la “zona grigia”, realtà ultima, cosa-in-sé» (p. 48).

In altri termini, l’“andare pensando” leviano si configura come una fenomenologia della emersione e della costruzione del senso della realtà, che si articola per tappe non sempre lineari, ma piuttosto per intrecci ed interazioni intermittenti di vissuti, ricordi, esperienze, frammenti di vita e di realtà con ancora giunti pienamente alla forma della «conoscenza effettiva, ma carichi di una forte intensità emotiva» (p. 48) e che concorrono tutti assieme a delineare la cosa-in-sé dell’esperienza. Forzando il ragionamento di Varchetta e quindi mettendo da parte il suo accostamento tra l’elaborazione da parte di Levi della “zona grigia” e la teoria della “trasformazione del pensiero” della psicanalisi post-bioniana, pare possibile invece utilizzare il concetto di cosa-in-sé in riferimento alla “zona grigia” con un significato gnoseologico ed ontologico: la “zona grigia” esprime l’essenza dell’esperienza concentrazionaria in quanto, del fondamento ontologicamente negativo della Shoah – ossia della cosa-in-sé del Lager che trova nei “sommersi” la sua più vera e compiuta manifestazione, che però si sottrae all’ordine del dicibile – costituisce la rappresentazione che più si avvicina a quel qualcosa che conserva però sempre un margine di irrappresentabilità.

Un altro spunto di riflessione di sicuro interesse che propone Varchetta riguarda l’accostamento della scrittura di Levi alla modalità di pensiero “prossimale”. Mentre il pensiero “distale”, cioè il pensiero argomentativo proprio di un approccio solo scientifico, «mette in evidenza i confini e le divisioni, la distanza e la chiarezza, la gerarchia e l’ordine» (p. 54) degli oggetti del pensiero e dell’azione, il pensiero “prossimale” «coglie invece ciò che è continuo e “incompiuto” […]. Il prossimale è sempre parziale e precario, destinato per sempre a ripetersi nel tentativo (vano) di compiersi pienamente. Il distale si compie nell’azione a distanza, il prossimale nell’azione per contatto» (p. 54). Pertanto, per Varchetta, mentre è “distale” il giudizio etico di Levi nei confronti della colpa dei carnefici dei Lager, “prossimale” è invece la modalità dell’approccio all’oggetto della testimonianza, della narrazione e della riflessione: un “andare pensando” aporetico e mai concluso, che procede stando a stretto contatto col proprio oggetto (il Lager) e che da esso è coinvolto, così da risultare la maniera migliore per pensarne la complessità.

È Levi stesso che spiega come la realtà sia ben più complessa e confusa di quanto non appaia dopo che su di essa si sia esercitato quel lavoro di semplificazione in cui di fatto consiste la conoscenza umana:

Ciò che comunemente intendiamo per “comprendere” coincide con “semplificare”: senza una profonda semplificazione, il mondo intorno a noi sarebbe un groviglio infinito e indefinito […]. Questo desiderio di semplificazione è giustificato, la semplificazione non sempre lo è […] la maggior parte di fenomeni storici e naturali non sono semplici, o non semplici della semplicità che piacerebbe a noi (pp. 52-53).

Si tratta di considerazioni epistemologiche, riflette Varchetta, assimilabili a quelle dell’epistemologia della fisica contemporanea, per le quali l’osservazione scientifica modifica tanto il fenomeno osservato quanto l’osservatore. «Levi sa che il Lager lo ha mutato profondamente, per sempre. Sa anche che non è possibile osservarlo con un abito mentale puramente scientifico, benché faccia di tutto per riuscirci» (p. 55). La comprensione profonda del fenomeno concentrazionario e della natura umana costretta a sopravvivere in condizione estreme a cui Levi aspira si sottrae alle troppo semplicistiche rappresentazioni dualistiche del Lager che contrappongono con nettezza di giudizio le vittime ai carnefici, il bene al male. «Lo spazio tra carnefici e vittime» – scrive Levi nel 1977 in un articolo per La Stampa – «è una zona grigia, non è un deserto» (p. 63). In questo modo ha inizio la lenta e progressiva elaborazione del concetto della “zona grigia”, che Varchetta ripercorre in tutti i suoi snodi principali, a partire dal 1976 – quando, nell’introduzione ad un libro di Jacob Presser, Levi spiega come sia «ingenuo, assurdo e storicamente falso ritenere che un sistema demoniaco, quale era il nazionalsocialismo, santifichi le sue vittime: al contrario esso le degrada e le sporca, le assimila a sé» (p. 63) – fino alla pubblicazione de “I sommersi e i salvati” nel 1986, opera di insuperata profondità di analisi e di rigorosa efficacia conoscitiva della realtà del Lager e della Shoah.