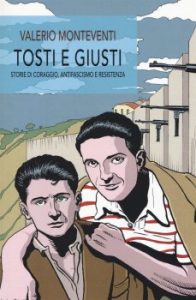

di Valerio Monteventi

[Valerio Monteventi, a Bologna, è un personaggio mitico. Ex operaio, protagonista del ’77 e degli anni di lotta successivi, giornalista, scrittore, ex cosigliere comunale, tra i fondatori del centro sociale Vag 61, giocatore di football americano (e della sua stazza fisica ha fatto le spese chi ha cercato di aggredirlo), da anni si dedica alla ricerca di episodi poco conosciuti della Resistenza nel Bolognese. Segnaliamo, rammaricandoci del ritardo, uno dei suoi scritti più brillanti: Tosti e giusti. Storie di coraggio, antifascismo e resistenza, Pendragon editore, 2018. Riportiamo un brano dell’introduzione, nella speranza che di Monteventi ne nascano ancora tanti.] (V.E.)

Quando gli anni passano (come nel mio caso) è facile farsi prendere la mano nel raccontare le storie dei tempi che furono. Ma se, nel richiamo alla memoria, ci si imbatte in episodi di grande dignità esistenziale o in significative battaglie per il riscatto sociale diventa una doverosa incombenza tentare di trasmetterne il valore ai più giovani.

Oggi che il virus del fascismo è di nuovo in libera uscita, che sulla scena si riaffacciano gruppi ispirati al Ventennio e al nazismo, la memoria corta è un lusso che non possiamo permetterci.

Quando, facendo leva sulle peggiori pulsioni della popolazione, prendono spazio retoriche populiste fondate sulla xenofobia, sull’antisemitismo, sulla discriminazione delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sulla guerra alla società multiculturale, sull’identità di razza e sul nazionalismo estremo, dobbiamo ricordare cosa furono le leggi razziali volute da Mussolini.

E ci sono anche altre cose impossibili da sopportare: quei processi di rimozione che mandano in frantumi la memoria e la storia. È da un po’ di anni che, periodicamente, rispuntano letture revisionistiche del passato tese a descrivere la guerra di Liberazione come un sanguinoso ma normale conflitto tra due fazioni politiche opposte (i partigiani e i “ragazzi di Salò”), con un numero imprecisato di vittime da entrambe le parti.

Hanno provato a inzupparci come biscotti nella cosiddetta “pacificazione”, come se la grande rivolta popolare che nel ’45 sconfisse gli invasori tedeschi e i loro reggicoda in camicia nera fosse stata una battaglia tra soldatini di piombo. L’hanno chiamata “memoria condivisa”, anche se nessuno ci ha spiegato chi è che dovrebbe condividerla.

Ci vorrebbero abituare all’idea della storia come una specie di dermatite – sì, un’infiammazione della pelle – conseguenza di un’irritazione o di un’allergia. Le sue cause possono essere svariate e può colpire tutti: chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi è stato attivo e chi indifferente. ci vorrebbero convincere che la storia è fatalità e dalla fatalità tutto e tutti possono rimanere tra volti… per cui vale la pena rimuovere.

Ma gli esercizi di rimozione della storia rinsecchiscono la nostra materia grigia e, di conseguenza, la nostra visione del futuro. Quindi, è bene scansarli.

Nel periodo politico e culturale che stiamo vivendo, l’immaginario collettivo viene soffocato da molteplici sentimenti di paura: è un immaginario poco libero, colonizzato, etero-costruito, arroccato nei confronti del diverso e dell’altro. La politica è precipitata in una parodia mediatica che lascia ben poco spazio a movimenti duraturi, a conquiste so- lide, a interventi che non siano solo di facciata. Perfino i sogni e i desideri vengono manipolati.

Dobbiamo fare i conti con tutto questo e uno dei modi per farlo, soprattutto per chi ha la mia età, è quello di lasciare piccole tracce di memoria storica. Può essere un’operazione impegnativa, ma questo “peso della storia” non ci dovrebbe spaventare e non andrebbe aggirato appiattendoci illusoriamente sul presente.

Disse Piero Calamandrei: “È la nostra vita che può dare un significato e una ragione rasserenatrice e consolante al sacrificio di coloro che hanno combattuto per la Libertà, e dipende da noi farli vivere o farli morire per sempre”.

E ancora: “cercare cosa fu la resistenza vuol dire indagare dentro di noi che cosa è rimasto di vivo della resistenza nelle nostre coscienze; che cosa si è tramandato in noi di durevole e quotidiano da quel tempo che già pare leggendario, e cosa ci sentiamo ancora capaci di tramandare di quel tempo a coloro che verranno dopo di noi”.

Verrebbe da dire: la nostra memoria è fatta delle storie delle generazioni che hanno cercato di cambiare il mondo e che ora guardano al loro passato di lotta con orgoglio, con- sapevoli dell’alto prezzo che hanno pagato.

Ed è per questo che tornano in mente le parole che un giovane scapestrato digrignava tra i denti nel lontano febbraio del 1917: “Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. e in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti”.

Quel giovane si chiamava Antonio Gramsci.