di Gioacchino Toni

Je so’ pazzo je so’ pazzo / e vogl’essere chi vogl’io / ascite fora d’a casa mia / je so’ pazzo je so’ pazzo / c’ho il popolo che mi aspetta / e scusate vado di fretta / non mi date sempre ragione / io lo so che sono un errore / nella vita voglio vivere / almeno un giorno da leone / e lo Stato questa volta / non mi deve condannare / pecché so’ pazzo / je so’ pazzo / e oggi voglio parlare (Pino Daniele)

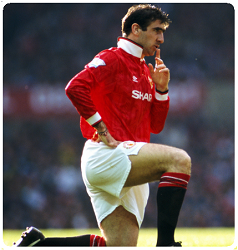

L’11 maggio del 1997 si è vista in campo per l’ultima volta la maglia numero 7 del Manchester United recante sulla schiena il nome di Cantona. Quel giorno un groppo alla gola si è diffuso non soltanto sugli spalti dell’Old Trafford ma anche tra molti appassionati di calcio che, indipendentemente dalla maglia tifata, hanno avuto la fortuna di assistere alle gesta di Éric Daniel Pierre Cantona e non importa se da avversario. Se le scarpette del francese alla fine della partita giocata contro il West Ham in quel giorno di maggio hanno smesso di dare spettacolo, l’aura di Cantona è sopravvissuta e se i supporter dello United, che hanno visto indossare la maglia rossa da leggende del calcio del calibro di Best, Law e Charlton, lo hanno eletto “calciatore del secolo” deve esserci qualcosa di speciale in quello scontroso calciatore nato nel 1966 a Les Caillols, un sobborgo di Marsiglia, da madre catalana e padre sardo.

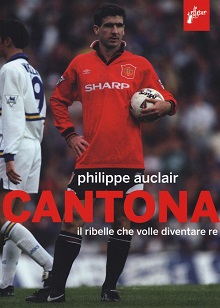

Per certi versi Cantona è stato uno degli ultimi grandi personaggi di un calcio ormai avviato a trasformarsi da sport popolare affogato tra le pietre rosse delle abitazioni e dei pub nel borgo di Trafford, nella Greater Manchester, a spettacolo televisivo diffuso dalle parabole a livello mondiale. A questo artista del calcio che non disdegna di cimentarsi con la pittura e con il cinema, il giornalista francese Philippe Auclair dedica il monumentale libro Cantona. Il ribelle che volle diventare re, pubblicato nel 2017 in italiano dall’editore Le Milieu.

Éric Cantona è qualcosa in più di un semplice calciatore: è un’anima inquieta che vive il calcio come un’arte tra le altre, come uno strumento con cui esprimere la sensibilità e la follia che fanno parte dell’uomo e che non dovrebbero mai essere soffocate. Così si esprime Cantona in un’intervista rilasciata alla rivista «France Football» nell’autunno del 1987: «Ho bisogno di avere reazioni folli per essere felice – e anche per rendere in campo. Devi avere la forza per essere pazzo. Non sul momento, quando la sincerità è fondamentale, ma dopo, per reclamare la propria originalità. Il calcio non accetta le differenze, ed è questo l’aspetto che più mi delude. I giocatori sono troppo banali. Sono macchine costruite per giocare, non hanno il diritto di pensare con la propria testa. […] Sono troppo deluso dall’ambiente del calcio. La gente che viene a vedere le partite non ha alcuna sensibilità, alcuna follia, nessuna capacità di pensare. È un contesto in cui non vivo la vita che vorrei vivere. Mi sto solamente avvicinando a un’altra vita, a un’altra vita che sto aspettando […] Il calcio è un’arte minore. A me interessa l’arte maggiore […] lo sanno tutti che dipingo. Ma ho altre passioni. Voglio vivere nella follia dell’artista creativo» (pp. 74-75). «C’è un confine sottile tra libertà e caos. Per certi versi, abbraccio l’idea dell’anarchia. Ciò che cerco realmente, è un’anarchia di pensiero, una liberazione della mente da tutte le convenzioni» (p. 267).

È sicuramente insolito trovare un calciatore che dichiara di essere attratto da figure di banditi che hanno scosso la Francia degli anni Settanta. «I nomi di Mesrine e Spaggiari per i francesi hanno una risonanza profonda e cupa. Erano entrambi famosi banditi degli anni Settanta, diventati eroi per alcuni settori della società per aver assalito in maniera audace i simboli dell’establishment borghese […]. Per loro, o almeno è ciò che affermavano, il crimine era anche un atto di rivolta, un discorso morale e politico che, per certi versi, li portava al di là dei confini stabiliti tra bene e male. Spaggiari aveva qualche giustificazione per affermarlo. Fu l’autore di una delle rapine più sbalorditive di sempre, il furto di cinquanta milioni di franchi dalla Société Générale di Nizza del 1976, lasciando lo slogan “Sans armes, ni haine, ni violence” (senza armi, né odio, né violenza) su una cassaforte. Mesrine, che nella sua autobiografia di successo scritta in carcere (L’Istinto di morte) si vantava di aver commesso non meno di trentanove omicidi, incarnò una sorta di discutibile Robin Hood dei tempi moderni. Dopo un’inverosimile fuga da una stanza per gli interrogatori, Spaggiari passò alla macchia gli ultimi dodici anni della sua vita, prima di morire in Italia per un tumore alla gola. Mesrine, un delinquente dotato di grande carisma che, col sigaro tra le labbra, offrì dello champagne al poliziotto che aveva rintracciato il suo nascondiglio, morì trivellato da una pioggia di proiettili nel 1979, con delle granate a mano e delle armi automatiche ai suoi piedi. Sarebbe facile pensare che il riferimento di Cantona a quei famosi criminali fosse legato alle convenzioni nella società francese – ricordo i nomi di Spaggiari e Mesrine venire citati con una certa ammirazione a cena nella mia famiglia al tempo delle loro imprese – ma, oltre a tradire un’identificazione con l’avventuriero dissidente, la cosa rivelava anche un nichilismo politico che per più di un secolo è stato una costante tentazione per gli individualisti. L’inclinazione politica di Éric non può essere definita secondo la classica dicotomia destra-sinistra. […] Ciò che univa Mesrine e Spaggiari – e che deve aver sedotto Cantona – era il rifiuto dell’autorità, qualunque essa fosse. Éric non si è mai schierato con nessun partito, ma era piuttosto felice di alzarsi in piedi e rispondere quando veniva chiamato in causa (dagli amici o dalle circostanze) a esprimersi contro i politici o le idee che odiava. Il “sistema”. Il razzismo. Gli errori giudiziari (a un certo punto ha manifestato il suo sostegno al pastore corso Yvan Colonna, condannato per l’uccisione del prefetto Érignac). È lui […] ad aver dichiarato in diretta alla televisione: “Napoleone è osannato, anche se ha restaurato la schiavitù. Un gigante, mentre invece era un nano che oggi è stato rimpiazzato da un Le Pen con indosso una maschera: Sarkozy”. Rileggendo alcuni passaggi delle memorie di Mesrine, mi sono imbattuto in questa frase: “Se vivete nell’ombra, non vi avvicinerete mai al sole”. E ho pensato che avrebbe potuto essere di Cantona. La sfrontatezza di quell’affermazione, senza fioriture, mi ha ricordato molte delle massime date in pasto ai giornalisti quando era una giovane promessa ad Auxerre: mostrando teatralmente la sua inclinazione per la verità e rivelando tuttavia un desiderio e un bisogno di essere visto come un révolté, una parola di cui non riesco a trovare un corrispondente in inglese. Un “ribelle” forse, ma la cui ribellione deriva da un’innata sete di giustizia, che sa di non poter placare» (p. 265).

È sicuramente insolito trovare un calciatore che dichiara di essere attratto da figure di banditi che hanno scosso la Francia degli anni Settanta. «I nomi di Mesrine e Spaggiari per i francesi hanno una risonanza profonda e cupa. Erano entrambi famosi banditi degli anni Settanta, diventati eroi per alcuni settori della società per aver assalito in maniera audace i simboli dell’establishment borghese […]. Per loro, o almeno è ciò che affermavano, il crimine era anche un atto di rivolta, un discorso morale e politico che, per certi versi, li portava al di là dei confini stabiliti tra bene e male. Spaggiari aveva qualche giustificazione per affermarlo. Fu l’autore di una delle rapine più sbalorditive di sempre, il furto di cinquanta milioni di franchi dalla Société Générale di Nizza del 1976, lasciando lo slogan “Sans armes, ni haine, ni violence” (senza armi, né odio, né violenza) su una cassaforte. Mesrine, che nella sua autobiografia di successo scritta in carcere (L’Istinto di morte) si vantava di aver commesso non meno di trentanove omicidi, incarnò una sorta di discutibile Robin Hood dei tempi moderni. Dopo un’inverosimile fuga da una stanza per gli interrogatori, Spaggiari passò alla macchia gli ultimi dodici anni della sua vita, prima di morire in Italia per un tumore alla gola. Mesrine, un delinquente dotato di grande carisma che, col sigaro tra le labbra, offrì dello champagne al poliziotto che aveva rintracciato il suo nascondiglio, morì trivellato da una pioggia di proiettili nel 1979, con delle granate a mano e delle armi automatiche ai suoi piedi. Sarebbe facile pensare che il riferimento di Cantona a quei famosi criminali fosse legato alle convenzioni nella società francese – ricordo i nomi di Spaggiari e Mesrine venire citati con una certa ammirazione a cena nella mia famiglia al tempo delle loro imprese – ma, oltre a tradire un’identificazione con l’avventuriero dissidente, la cosa rivelava anche un nichilismo politico che per più di un secolo è stato una costante tentazione per gli individualisti. L’inclinazione politica di Éric non può essere definita secondo la classica dicotomia destra-sinistra. […] Ciò che univa Mesrine e Spaggiari – e che deve aver sedotto Cantona – era il rifiuto dell’autorità, qualunque essa fosse. Éric non si è mai schierato con nessun partito, ma era piuttosto felice di alzarsi in piedi e rispondere quando veniva chiamato in causa (dagli amici o dalle circostanze) a esprimersi contro i politici o le idee che odiava. Il “sistema”. Il razzismo. Gli errori giudiziari (a un certo punto ha manifestato il suo sostegno al pastore corso Yvan Colonna, condannato per l’uccisione del prefetto Érignac). È lui […] ad aver dichiarato in diretta alla televisione: “Napoleone è osannato, anche se ha restaurato la schiavitù. Un gigante, mentre invece era un nano che oggi è stato rimpiazzato da un Le Pen con indosso una maschera: Sarkozy”. Rileggendo alcuni passaggi delle memorie di Mesrine, mi sono imbattuto in questa frase: “Se vivete nell’ombra, non vi avvicinerete mai al sole”. E ho pensato che avrebbe potuto essere di Cantona. La sfrontatezza di quell’affermazione, senza fioriture, mi ha ricordato molte delle massime date in pasto ai giornalisti quando era una giovane promessa ad Auxerre: mostrando teatralmente la sua inclinazione per la verità e rivelando tuttavia un desiderio e un bisogno di essere visto come un révolté, una parola di cui non riesco a trovare un corrispondente in inglese. Un “ribelle” forse, ma la cui ribellione deriva da un’innata sete di giustizia, che sa di non poter placare» (p. 265).

Philippe Auclair ricostruisce la vita di “King Éric”, come ancora oggi viene definito dai supporter dei red devils, vistando i luoghi in cui ha vissuto e intervistando più di duecento testimoni delle sue gesta dentro e fuori il rettangolo verde, dai primi allenatori ai compagni di squadra. Insofferente all’autorità, in campo e fuori, estroso e imprevedibile, Cantona brucia velocemente le tappe calpestando i campi francesi di Auxerre, Marsiglia, Bordeaux, Montpellier e Nîmes per poi attraversare la Manica e passare da Leeds fino a calcare, da assoluto protagonista, il palcoscenico dell’Old Trafford di Manchester.

Il libro, che si apre con un affresco della natia periferia meticcia marsigliese, non manca di mettere in luce aspetti di Cantona che il mondo pallonaro considera semplicemente vezzi stravaganti di chi intende essere originale a tutti i costi, come nel caso della passione per la pittura di Éric, passione che nel rude ambiente calcistico gli procura più di qualche presa in giro. «Un calciatore che dipinge? Che ridere, un’assurdità. Nell’universo machista del calcio, e in particolare di quello inglese, tra i motivi di ostracismo, un’inclinazione artistica, specie se un’inclinazione genuina come quella di Cantona, si classifica appena dopo l’omosessualità. Per i suoi nemici, il suo interesse per l’arte non era altro che l’ennesima prova della sua insopportabile arroganza. “Dipingo” significava: “Sono migliore di voi”. Il che voleva dire conoscere davvero poco l’uomo (cosa che sarebbe accaduta spesso). La vanità non c’entrava nulla in quel bisogno di introspezione» (pp. 29-30). «L’idea che le persone hanno di me non mi interessa. Quando sono sulla passerella di Paco Rabanne, per esempio, non bisogna andare a cercare un altro motivo, sto soltanto dando piacere al mio corpo. La cosa più importante è sentirsi a proprio agio con il proprio corpo, senza barare. Posare per un grande fotografo è un piacere egoistico – ma nella vita non c’è nulla di innocente. “Tout est égoïsme”» (p. 223).

Il primo contratto professionistico Cantona lo firma con l’Auxerre ed i buoni risultati conseguiti lo portano presto allo Stade Vélodrome del suo Olympique Marsiglia ove però, anche a causa del suo difficile carattere, non ottiene i risultati sperati e finisce col vestire a fasi alterne le maglie del Bordeaux, del Montpellier e del Nîmes. Risse e liti furibonde con i compagni di squadra e con gli arbitri, feroci critiche nei confronti del ct della Nazionale francese finiscono per procurargli diversi grattacapi a cui reagisce con la solita sbruffoneria.

Il 7 dicembre del 1991 nel corso della partita del Nîmes con il Saint-Étienne, all’ennesimo fallo subito e non fischiato, Cantona mette in scena uno dei suoi memorabili coup de théâtre: tira il pallone contro l’arbitro e si avvia direttamente verso gli spogliatoi senza girarsi verso il malcapitato che sventola goffamente al suo indirizzo un cartellino rosso. Alla commissione disciplinare Cantona si dice pronto a pagare il conto in termini di squalifica ma chiede di essere trattato come qualsiasi altro calciatore. Ma Cantona non è un giocatore come gli altri, perdio! «Non la possiamo giudicare come qualunque altro giocatore. Quando passa, lascia sempre una scia di zolfo. Da gente come lei ci si può aspettare di tutto» (p. 128). Così si esprime il presidente della disciplinare. La reazione di Cantona? Passa in rassegna uno ad uno i membri della commissione ripetendo a ciascuno un unico secco e inequivocabile termine: «Idiot!», guadagnando così altri due mesi di squalifica oltre alle quattro gare di sospensione appena ricevute. Un suicidio, calcisticamente parlando. Anzi, un primo suicidio calcistico, perché il nostro si suiciderà, sempre calcisticamente parlando, una seconda volta.

Il clima in Francia si è fatto pesante per lui, dunque capisce che forse è meglio cambiare aria e decide di trasferirsi nel West Yorkshire, al mitico Elland Road del Leeds United, lo stadio indicato da Alex Ferguson come il più intimidatorio sui cui abbia mai giocato o allenato. Nel ricostruire la situazione del calcio inglese nel momento in cui il giovane marsigliese mette piede a Leeds il giornalista Philippe Auclair scrive: «Il bando dalle competizioni europee post Heysel aveva spinto il calcio ad accartocciarsi sulla sua parte peggiore, un perverso miscuglio di paura – degli altri, degli stranieri, degli eccentrici – e di glorificazione delle virtù “virili” nelle quali un osservatore imparziale poteva vedere solo rozzezza e brutalità. Lo spettacolo in campo rifletteva quanto accadeva sulle tribune. Il calcio tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta offriva uno spettacolo scialbo, e a volte violento. C’era un’abbondanza di centrocampisti con un piede solo che correvano da un’area all’altra del rettangolo di gioco, capaci solo di sgobbare, contrastare e fare lanci lunghi. Quasi tutte le squadre annoveravano il cosiddetto centravanti “tipico” o “vecchia maniera”, tutto colpi di testa e gomitate. Alcuni erano buoni professionisti […]. Ma molti altri erano solo bulli che sul Continente sarebbero stati espulsi su due piedi. I difensori centrali scaraventavano i palloni lontano dalla zona pericolosa con la benedizione dei propri allenatori. Correvano tutti a cento all’ora, inzuppando le maglie con un sudore onesto, dando calci, ricevendone, sacrificando il loro eventuale talento nell’incessante ricerca della vittoria […] Nel corso degli otto anni intercorsi tra la carneficina dell’Heysel e il primo titolo del Manchester United dal 1967, il calcio inglese diede l’impressione di essere giocato nel cuore dell’inverno, su campi spazzati dal vento e infangati per la pioggia. Poteva avere ancora un certo fascino per gli habitué del sabato, che però erano sempre meno numerosi, malgrado i prezzi popolari dei biglietti, e non solo perché i tifosi cosiddetti normali volevano evitare problemi. L’hooliganismo era il sintomo, e non per forza una causa, di quel triste declino» (pp. 164-165).

Per certi versi, sostiene Auclair, la fortuna di Cantona è quella di giungere in Inghilterra proprio in un momento in cui il calcio locale è l’opposto del suo gioco votato al “beau geste”: in caso di fallimento la colpa potrebbe facilmente essere fatta cadere sull’incompatibilità tra le due filosofie calcistiche, in caso di successo, invece, il merito andrebbe tutto al calciatore capace di imporsi nonostante tutto e tutti. Le differenze tra le due modalità di vivere il calcio sono ben spiegate dall’autore del libro a partire da alcune espressioni calcistiche francesi che non hanno un corrispettivo immediato inglese. «Il primo problema lo riscontrai cercando l’equivalente di l’amour du geste, un espressione che Éric ha sempre amato usare. “Geste” non ha un equivalente in inglese, a meno che non si decida di prendere per buono “gesto tecnico”, a cui manca però la nobiltà (forse eccessiva) del sostantivo francese, la cui storia semantica racchiude al tempo stesso la finzione e la letteratura cavalleresca (che in Francia chiamiamo chanson de geste – Cantona nei panni di Lancillotto, ecco una bella idea per un film). I britannici avevano “noce moscata” per pétit pont (piccolo tunnel, un’espressione che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni) ma niente per grand pont, che in Francia usiamo quando un giocatore aggira l’avversario toccando il pallone da una parte e lanciandosi dall’altra per recuperarlo dopo averlo superato. Tutto il resto lo chiamavano tocco. Non ho mai trovato nulla che assomigliasse a “aile de pigeon” (ala di piccione, ovviamente), una meravigliosa scorciatoia semantica per uno dei “gestes” più eleganti nel calcio: il colpo di tacco volante, con cui ci si porta avanti la palla, dopo averla ricevuta troppo arretrata, o si serve un compagno. Noi abbiamo anche il “madjer”, dal giocatore marocchino Rabah Madjer, per descrivere un gesto simile usato per segnare una rete. E il “coup du sombrero”, una specialità di Patrick Vieira, con cui il pallone, di solito subito dopo lo stop, viene fatto passare sopra la testa dell’avversario e poi recuperato. Per trovarne un esempio calzante, guardate il capolavoro di Cantona con la maglia del Leeds contro il Chelsea verso la fine della stagione 1991-1992, quando il malcapitato Paul Elliot fece – due volte di seguito – una perfetta imitazione dell’attaccapanni. O Paul Gascoigne che irride Colin Hendry prima di mettere a segno una delle sue reti più belle in nazionale a Wembley. Esistono numerose altre parole del genere, di cui “feuille morte” – la foglia morta, ossia un tiro, di solito su punizione, calciato con pochissima forza e che, grazie alla sua precisione e all’effetto sorpresa, cade lentamente sotto l’incrocio dei pali ingannando il portiere – e il “coup du foulard” – la rabona – sono soltanto due dei più noti nel mio paese. Anche per un gesto elementare come una “déviation” in Inghilterra si utilizza sempre il termine “tocco”. Ciò che mi sorprende di più è che questi “pezzi di bravura” non vengono da un pianeta sconosciuto ai giocatori britannici. Facevano tutti parte del repertorio di George Best, di Robin Friday e Chris Waddle. […] Il fatto sorprendente è che gli inglesi non hanno mai creato un vocabolario che permettesse loro di riferirsi (in allenamento, nei resoconti sulle partite o nei discorsi da pub) ad alcune delle manifestazioni più armoniose e a volte più efficaci del talento di un calciatore su un terreno di gioco. Forse perché quei tocchi fantasiosi erano e sono tuttora considerati sleali? O perché erano troppo arroganti e andavano contro il vero spirito del gioco?» (pp. 220-221).

Per certi versi, sostiene Auclair, la fortuna di Cantona è quella di giungere in Inghilterra proprio in un momento in cui il calcio locale è l’opposto del suo gioco votato al “beau geste”: in caso di fallimento la colpa potrebbe facilmente essere fatta cadere sull’incompatibilità tra le due filosofie calcistiche, in caso di successo, invece, il merito andrebbe tutto al calciatore capace di imporsi nonostante tutto e tutti. Le differenze tra le due modalità di vivere il calcio sono ben spiegate dall’autore del libro a partire da alcune espressioni calcistiche francesi che non hanno un corrispettivo immediato inglese. «Il primo problema lo riscontrai cercando l’equivalente di l’amour du geste, un espressione che Éric ha sempre amato usare. “Geste” non ha un equivalente in inglese, a meno che non si decida di prendere per buono “gesto tecnico”, a cui manca però la nobiltà (forse eccessiva) del sostantivo francese, la cui storia semantica racchiude al tempo stesso la finzione e la letteratura cavalleresca (che in Francia chiamiamo chanson de geste – Cantona nei panni di Lancillotto, ecco una bella idea per un film). I britannici avevano “noce moscata” per pétit pont (piccolo tunnel, un’espressione che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni) ma niente per grand pont, che in Francia usiamo quando un giocatore aggira l’avversario toccando il pallone da una parte e lanciandosi dall’altra per recuperarlo dopo averlo superato. Tutto il resto lo chiamavano tocco. Non ho mai trovato nulla che assomigliasse a “aile de pigeon” (ala di piccione, ovviamente), una meravigliosa scorciatoia semantica per uno dei “gestes” più eleganti nel calcio: il colpo di tacco volante, con cui ci si porta avanti la palla, dopo averla ricevuta troppo arretrata, o si serve un compagno. Noi abbiamo anche il “madjer”, dal giocatore marocchino Rabah Madjer, per descrivere un gesto simile usato per segnare una rete. E il “coup du sombrero”, una specialità di Patrick Vieira, con cui il pallone, di solito subito dopo lo stop, viene fatto passare sopra la testa dell’avversario e poi recuperato. Per trovarne un esempio calzante, guardate il capolavoro di Cantona con la maglia del Leeds contro il Chelsea verso la fine della stagione 1991-1992, quando il malcapitato Paul Elliot fece – due volte di seguito – una perfetta imitazione dell’attaccapanni. O Paul Gascoigne che irride Colin Hendry prima di mettere a segno una delle sue reti più belle in nazionale a Wembley. Esistono numerose altre parole del genere, di cui “feuille morte” – la foglia morta, ossia un tiro, di solito su punizione, calciato con pochissima forza e che, grazie alla sua precisione e all’effetto sorpresa, cade lentamente sotto l’incrocio dei pali ingannando il portiere – e il “coup du foulard” – la rabona – sono soltanto due dei più noti nel mio paese. Anche per un gesto elementare come una “déviation” in Inghilterra si utilizza sempre il termine “tocco”. Ciò che mi sorprende di più è che questi “pezzi di bravura” non vengono da un pianeta sconosciuto ai giocatori britannici. Facevano tutti parte del repertorio di George Best, di Robin Friday e Chris Waddle. […] Il fatto sorprendente è che gli inglesi non hanno mai creato un vocabolario che permettesse loro di riferirsi (in allenamento, nei resoconti sulle partite o nei discorsi da pub) ad alcune delle manifestazioni più armoniose e a volte più efficaci del talento di un calciatore su un terreno di gioco. Forse perché quei tocchi fantasiosi erano e sono tuttora considerati sleali? O perché erano troppo arroganti e andavano contro il vero spirito del gioco?» (pp. 220-221).

Tornando alla permanenza di Cantona a Leeds, seppur breve è sufficiente per vederlo fare le valige dopo essere stato tra i protagonisti della stagione della vittoria del titolo del 1992 e aver rifilato una storica tripletta al Liverpool nella vittoria per 4 a 3 nel Charity Shield. Alla notizia del suo addio alla squadra il centralino del «Post» di Leeds è sommerso da 1337 telefonate di tifosi e ben 1065 di questi sono infuriati per la sua cessione, si sentono traditi dalla sua partenza in direzione di un club odiato ma diversi personaggi che gravitano attorno al club della città del West Yorkshire tirano un sospiro di sollievo per essersi liberati di un personaggio ingombrante, arrogante e, per di più, francese. Il tradimento è una brutta bestia nel calcio e in un istante l’adulazione degli spalti dell’Elland Road per Cantona si trasforma in odio. Nel frattempo a livello di nazionale francese gli europei del 1992, poi vinti dalla Danimarca, sono un disastro: nonostante la qualità dei giocatori la Francia esce malconcia dalla competizione e l’apporto di Cantona si rivela inconsistente. Le valige chiuse a Leeds vengono riaperte nella città di Manchester ove il calciatore approda allo United di Alex Ferguson ed è lì che il calciatore si consacra come leggenda. «Se è mai esistito sulla terra un giocatore perfetto per il Manchester United, quello era Cantona. Penso che per tutta la vita avesse cercato qualcuno che lo guardasse e lo facesse sentire a casa. Aveva viaggiato molto: alcune persone hanno una certa tendenza al nomadismo. Ma quando è arrivato qui, lo ha capito immediatamente: questa è casa mia» Alex Ferguson (p. 200).

Le clip che si trovano in internet e che pretendono in pochi minuti di mostrare l’amour du geste messo in scena da Cantona con la maglia del Manchester United offrono soltanto una pallida idea di quello che i tifosi hanno vissuto in diretta sugli spalti e che ad libitum si sono raccontati tra una pinta e l’altra nei pub. Il 25 gennaio del 1995 “King Éric”, calcisticamente parlando, si suicida una seconda volta: espulso, nell’abbandonare il terreno di gioco sferra uno sciagurato colpo di kung-fu nei confronti di un tifoso del Crystal Palace in vena di insulti. Questa follia costa al giocatore nove mesi di squalifica. Alla conferenza stampa, sotto agli occhi di decine di macchine fotografiche e di telecamere Cantona non trova di meglio che affrontare quanto accaduto uscendosene con una frase destinata a restare nella storia: «Quando i gabbiani [sorso d’acqua] seguono un peschereccio [la “o” quasi impercettibile, allungandosi all’indietro, sorridendo e fermandosi un’altra volta], è perché pensano che [altra pausa] delle sardine stiano per essere gettate in [piccola esitazione] mare (un sorriso e un cenno col capo). Grazie, davvero» (p. 309). Le interpretazioni della stampa sportiva si sprecano, invano. «Il mio avvocato e i dirigenti volevano che parlassi. Così ho fatto. Non è stato niente di che, non voleva dire nulla. Avrei potuto dire: “Le tende sono rosa ma mi piacciono lo stesso”» (p. 309). Il primo di ottobre 1995 Cantona torna in campo contro il Liverpool e fino all’11 maggio del 1997 torna a deliziare i tifosi con l’amour du geste.

Successivamente la storia diventa altra, o forse no. Tra mille contraddizioni l’inquietudine di Cantona continua a conquistare il palcoscenico, tra campagne per far crollare il sistema bancario, redditizie pubblicità per multinazionali e partecipazioni cinematografiche. Tra tutto ciò occorre almeno ricordare l’uscita nel 2009 del film Looking for Eric (Il mio amico Eric) diretto da Ken Loach, tratto da un’idea dello stesso Cantona con sceneggiatura di Paul Laverty.

Linee di fuga: serie completa