di Mauro Baldrati

Non che Nico, 1988 sia brutto. E come potrebbe? E’ girato bene, con alcune soluzioni originali di ripresa (movimenti di camera, richiami al documentarismo, del quale la regista è un’esperta autrice), una fotografia credibile, un ritmo oppressivo quando serve, svelto e avvincente quando serve.

Non che Nico, 1988 sia brutto. E come potrebbe? E’ girato bene, con alcune soluzioni originali di ripresa (movimenti di camera, richiami al documentarismo, del quale la regista è un’esperta autrice), una fotografia credibile, un ritmo oppressivo quando serve, svelto e avvincente quando serve.

Non che sia neanche bello. Che significa bello in un film? Al di là dei pregi tecnici, oltre il puro virtuosismo deve lasciare una traccia, un pensiero, un senso.

Nico è un film che trasuda la volontà di non concentrarsi troppo sul mito: la “regina delle tenebre”, la musa di Andy Warhol, l’angelo della notte dei Velvet Underground, un’eroina del periodo forse più mitico del Novecento, gli anni Sessanta americani, che rispondevano all’esplosione di creatività della sorella Swinging London. Nico è seguita, in un docu cosiddetto “on the road”, negli ultimi anni, quando intraprese un tour europeo portando la “sua” musica (della quale non le importava più nulla, dice a un certo punto), finalmente libera dal personaggio. Non vuole parlare del passato, dei Velvet soprattutto, che i giornalisti citano di continuo. Vuole cambiare vita, vuole recuperare il rapporto col figlio, praticamente abbandonato quando era nel pieno del turbine, finito in una clinica psichiatrica.

Questo è il “senso”. Le riprese la seguono in Italia, in Cecoslovacchia, in Francia, frugando nel backstage di tutte le tournée, con le pazzie, le solitudini, i personaggi pittoreschi; la seguono nel suo straniamento, nella tossicodipendenza che continua ad accompagnarla, spinta in avanti da una forza bruta che sembra senza speranza, forse solo uno dei misteri del destino. Non sembra provare gioia, né soddisfazione e nemmeno rassegnazione; non sembra avere un progetto, né inseguire la realizzazione dell’artista: va avanti e basta, sola, dentro e fuori, eppure indistruttibile, instancabile, senza dubbi, né crisi. Va avanti perché deve, perché non c’è nient’altro da fare. Perché è la storia, la sua storia.

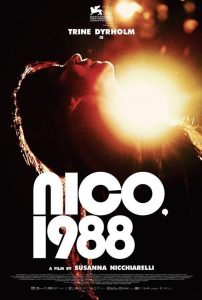

In questo il film costruisce un personaggio credibile, con una psicologia solida. Ma questo personaggio non è Nico, non è nessuno in particolare: anche l’attrice, la danese Trine Dyrholm, benché di una bravura impressionante (lei stessa canta, uguale all’originale), non le somiglia. E’ opulenta, coi tratti rotondi, mentre Nico era magra, con la faccia spigolosa. Qua e là ci sono echi del passato, ma viene cancellato, taciuto. Potrebbe trattarsi di un qualsiasi musicista in giro per club e teatri minori, con tutto il contorno di squallori, piccole (dis)avventure e routine.

Potrebbe essere una chiave di lettura interessante, che importa se il personaggio non è conforme all’originale? In teoria nulla. Ma allora perché quel titolo, e quel battage pubblicitario? Si impone un certo tipo di senso, poi questo senso si estingue man mano che il film va avanti. Seguiamo le avventure-non avventure di una donna dura, anticonformista, ritratta e rappresentata in un segmento su una retta, senza un vero inizio né una fine. E’ una storia senza un perché, senza una motivazione che non siano il virtuosismo della tecnica, l’eccellenza innegabile degli attori, la volontà troppo palese di non essere scontati né prevedibili.

E così all’uscita dalla sala, con le due intensità contrapposte, l’aspettativa data dal battage e dai premi e la non corrispondenza con l’opera per la quale questa aspettativa ha rappresentato la forza motrice, lo spettatore si chiede: Cosa ho visto? Le vicende di una cantante in giro per concerti. E allora? Ma che senso ha?