di Mauro Baldrati

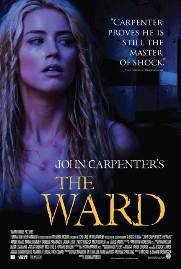

Di John Carpenter si è già detto che “non è più quello di una volta”; lo si è detto in occasione di alcuni film che si sono dimostrati dei flop, come Grosso guaio a Chinatown, o Il signore del male. Ovviamente lo scarso successo commerciale e di critica — cioè il mercato — non è sempre un elemento di valutazione qualitativa, tuttavia Carpenter in alcune fasi della sua carriera sembra pervaso da una forma di umorismo che lo spinge a fare il verso a se stesso, oltre che al lavoro di altri registi, o a un genere che prende di mira. Questo è un approccio abbastanza diffuso nel cinema americano, e il caposcuola è senza dubbio Tarantino. Ma il regista di Pulp Fiction è un maestro dell’equilibrio, i generi li usa non solo per prenderli in giro, ma per utilizzarne o estetizzarne gli stili “bassi”, procedimento che sta alla base dell’exploitation. Invece Carpenter talvolta cade vittima della procedura, senza concluderla in un procedimento compiuto, e la parodia sembra fine a se stessa. Oppure la citazione resta tale, e non una riscrittura dell’originale.

Di John Carpenter si è già detto che “non è più quello di una volta”; lo si è detto in occasione di alcuni film che si sono dimostrati dei flop, come Grosso guaio a Chinatown, o Il signore del male. Ovviamente lo scarso successo commerciale e di critica — cioè il mercato — non è sempre un elemento di valutazione qualitativa, tuttavia Carpenter in alcune fasi della sua carriera sembra pervaso da una forma di umorismo che lo spinge a fare il verso a se stesso, oltre che al lavoro di altri registi, o a un genere che prende di mira. Questo è un approccio abbastanza diffuso nel cinema americano, e il caposcuola è senza dubbio Tarantino. Ma il regista di Pulp Fiction è un maestro dell’equilibrio, i generi li usa non solo per prenderli in giro, ma per utilizzarne o estetizzarne gli stili “bassi”, procedimento che sta alla base dell’exploitation. Invece Carpenter talvolta cade vittima della procedura, senza concluderla in un procedimento compiuto, e la parodia sembra fine a se stessa. Oppure la citazione resta tale, e non una riscrittura dell’originale.

The Ward, l’ultimo lavoro dell’autore di La cosa (forse il suo massimo capolavoro, che fu per l’appunto un fallimento al box office), è così infarcito di citazioni che sembra un catalogo di stili: horror, con alcune scene alla Dario Argento, psycho-thriller, fumettistico, con personaggi macchietta. Echeggiano le riprese cuneiformi di Hitchcock quando ci mostra il lugubre edificio dell’ospedale psichiatrico, deformato dal grandangolo e dal contrasto durissimo; torna l’infermiera da incubo di Qualcuno volò sul nido del cuculo, si viaggia per i corridoi claustrofobici di Shining. E molto altro ancora, ma senza ironia, senza pretese di smontare e rimontare destrutturando. Insomma, un lavoro che sembra scolastico, di artigianato serio, meticoloso, senza gloria e senza infamia.

Eppure.

Lo spettatore ha subito dei sospetti. C’è qualcosa che sfugge, di non detto, un’ambiguità che rende minacciosa la serietà della storia e dei personaggi. Nulla sembra ciò che sembra. Il sembiante ha un lato oscuro che nessun codice ci aiuta a riconoscere. Ma sappiamo che un codice esiste. Deve esistere, perché ci rifiutiamo di credere alla banalità di quel fantasma, di quel mostro rappresentato come un manichino dozzinale, come un travestimento; ci rifiutiamo di accontentarci di quei corridoi così tetri e così prevedibili; non possiamo dichiararci soddisfatti di quelle suggestioni horror così facili, con le immagini improvvise e violente che ci fanno sussultare e gridare, la manaccia dello zombie che sbuca in primissimo piano per prenderci a sberle. Questa è scuola, ma è old school, old fashion; questo è mestiere. Non possiamo crederlo fino in fondo, perché sappiamo che dietro la macchina da presa c’è John Carpenter. Siamo venuti apposta. Siamo venuti per lui.

Anno 1966. Una ragazza di nome Kristen che sta fuggendo nei boschi incendia una fattoria. Resta a contemplarla, come in trance, mentre due poliziotti a bordo di una macchinona d’epoca arrivano ad arrestarla e la portano in un ospedale psichiatrico. Qui conosciamo “il dottore” (bravissimo, figlio dell’attore Richard Harris), e altre quattro ragazze che condividono con lei la segregazione. Siamo negli anni dell’elettroshock, che puntualmente ci viene propinato, delle iniezioni di sostanze misteriose e allucinogene che piegano la volontà, e delle pillole senzanome che Kristen finge di ingoiare ma sputa e nasconde nel cuscino. “Ma perché sono qui?”, si chiede, disorientata, e noi con lei. Infatti Kristen sembra tutto fuorché pazza. Afferma che “una presenza” entra nella sua stanza, ma ovviamente non viene creduta — e come potrebbe? Non saremmo in un istituto che usa la prigionia, la tortura e la pazzia come cura della pazzia. La “presenza” presto diviene palese, è il mostro scuro e lebbroso che appare e scompare con incursioni-shock, che sequestra, tortura in maniera pornografica e fa sparire le altre ragazze. Resteranno in due, Kristen e la paziente-bambina che coccola il pupazzo appartenuto alla matrice originaria del mostro, cioè una paziente che, ci assicura la trama, è passata tragicamente nell’istituto. Lo spettatore, sempre più sospettoso e coinvolto, si chiede: ma dove sono finite le altre ragazze? Possibile che nessuno abbia trovato i corpi? Possibile che il dottore e l’infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo siano complici? Per un attimo si chiede se lo zombie non sia lo stesso dottore travestito, ma storce il naso perché è un’ipotesi che non regge. Quelle manacce pestilenziali non sono guanti, sono davvero scheletriche, artigli da mummia. E il dottore è buono o cattivo? Fa il suo dovere o è un tizzone d’inferno? E l’infermiere energumeno che riacciuffa sempre Kristen durante i suoi tentativi di fuga, possibile che sia così impermeabile al fascino di quelle ragazze, tutte così giovani e carine e sexy? Una addirittura gli chiede di farsela, ma lui è una roccia, “lo sai che non sono interessato”, sentenzia.

Anno 1966. Una ragazza di nome Kristen che sta fuggendo nei boschi incendia una fattoria. Resta a contemplarla, come in trance, mentre due poliziotti a bordo di una macchinona d’epoca arrivano ad arrestarla e la portano in un ospedale psichiatrico. Qui conosciamo “il dottore” (bravissimo, figlio dell’attore Richard Harris), e altre quattro ragazze che condividono con lei la segregazione. Siamo negli anni dell’elettroshock, che puntualmente ci viene propinato, delle iniezioni di sostanze misteriose e allucinogene che piegano la volontà, e delle pillole senzanome che Kristen finge di ingoiare ma sputa e nasconde nel cuscino. “Ma perché sono qui?”, si chiede, disorientata, e noi con lei. Infatti Kristen sembra tutto fuorché pazza. Afferma che “una presenza” entra nella sua stanza, ma ovviamente non viene creduta — e come potrebbe? Non saremmo in un istituto che usa la prigionia, la tortura e la pazzia come cura della pazzia. La “presenza” presto diviene palese, è il mostro scuro e lebbroso che appare e scompare con incursioni-shock, che sequestra, tortura in maniera pornografica e fa sparire le altre ragazze. Resteranno in due, Kristen e la paziente-bambina che coccola il pupazzo appartenuto alla matrice originaria del mostro, cioè una paziente che, ci assicura la trama, è passata tragicamente nell’istituto. Lo spettatore, sempre più sospettoso e coinvolto, si chiede: ma dove sono finite le altre ragazze? Possibile che nessuno abbia trovato i corpi? Possibile che il dottore e l’infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo siano complici? Per un attimo si chiede se lo zombie non sia lo stesso dottore travestito, ma storce il naso perché è un’ipotesi che non regge. Quelle manacce pestilenziali non sono guanti, sono davvero scheletriche, artigli da mummia. E il dottore è buono o cattivo? Fa il suo dovere o è un tizzone d’inferno? E l’infermiere energumeno che riacciuffa sempre Kristen durante i suoi tentativi di fuga, possibile che sia così impermeabile al fascino di quelle ragazze, tutte così giovani e carine e sexy? Una addirittura gli chiede di farsela, ma lui è una roccia, “lo sai che non sono interessato”, sentenzia.

Quante cose che sfuggono, conti che non tornano, segreti che non vengono svelati. La storia procede avvincente con colpi di scena e le domande continuano a riformularsi nella mente dello spettatore in attesa.

Quando finalmente tutto si chiarisce restiamo attoniti in un caos mentale di stupore, perché tutto ciò che abbiamo appena visto va ripensato, i dialoghi vanno riascoltati in un rewind psichiatrico, i personaggi vanno riconsiderati alla luce della nuova consapevolezza. Nulla è davvero ciò che sembra, e finiamo per accettare la banalità di fondo della sceneggiatura, perché funzionale alla recita nella recita, al secondo film, mimetizzato da codici segreti e subliminali, nel film che abbiamo appena visto.

Restano alcuni dubbi, ma di contenuto, che sorprendono nel lavoro di un regista talvolta eversivo e “contro” come John Carpenter: ma allora quegli elettroshock erano giusti? Erano necessari? E le terapie, le iniezioni? La segregazione nell’istituto era inevitabile? Il potere ha lavorato bene, per una volta?

Per questo il finale, anzi il finalissimo, sembra una voglia irresistibile di riscatto del lupo della steppa del politicamente scorretto. Lo sentiamo arrivare, nelle ultime scene. Lo percepiamo, e lo temiamo: ti prego, ti supplico John, pensa lo spettatore che ha visto e stravisto 1997 fuga da New York, La cosa, Vampires, per favore non farlo. Non puoi davvero finire così. Lo so che stai per farlo, perché non ti soffermeresti su quell’allungamento abnorme dell’ultima scena, le toilette della nuova, vera protagonista. Per pietà Johnny, sarebbe una parodia politicamente correttissima del politicamente scorretto. Lo sai che io lo so. Tutti lo sappiamo.

Eppure lo fa. Forse non aveva altra scelta.

Lo fa e ce lo sbatte in faccia, così, tiè.