di Franco Pezzini

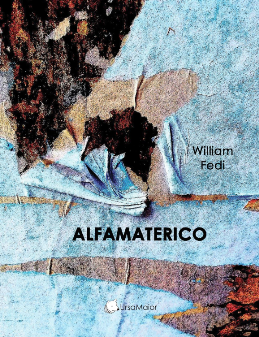

William Fedi, Alfamaterico, prefaz. di Chiara Daino, UrsaMaior, pp. 55, € 16, Pistoia 2025.

Ieri in pullman vedevo lo schermo informativo della nostra azienda di trasporti locale proporre tra le novità, oltre a un po’ di pubblicità progresso e alcune info su linee deviate, le pur belle foto di una mostra tenutasi due anni fa – una pubblicità pregresso il cui effetto era curioso, straniante. Quella mostra si era chiusa nel 2023: era come se questi due anni non fossero trascorsi, con tutti gli eventi (clamorosi, tragici…) inanellati. Poi per carità, può essere anche piacevole rivedere foto di una mostra d’arte, ma a colpire era l’apparenza di novità e l’effetto-scarto sul tempo.

Similmente, al riprendere in mano vecchie riviste, un tipo di contenuti che trattiene lo sguardo sono le locandine pubblicitarie: incollate a un mondo che contribuivano come ruote dentate a far muovere commercialmente, oggi rappresentano soltanto flebili echi, tracce di parole e magari di musiche, vaghe memorie di lontani Caroselli. Molti dei marchi sono scomparsi o inglobati in altri: e non parliamo di quei prodotti peculiarmente datati come le presunte scimmie di mare pubblicizzate sui giornali per ragazzi degli anni Sessanta, o certe conchiglie che, tenute in acqua, liberavano fiori farlocchi. Si compravano per corrispondenza (li ricordate?), in un’epoca in cui Amazon non era stata neppure sognata. Se in vena di paradossi temporali io scrivessi oggi a quelle ditte per ordinare scimmie di mare, nessuno mi risponderebbe: neppure gli eventuali figli o nipoti dei vecchi inserzionisti.

Tutto questo mondo passato e lo scarto tra il ricordo di ciò che eravamo e la realtà odierna può colpire ai nostri giorni anche per un diverso motivo: cancellate con un colpo di spugna dell’amministrazione le antiche forme di documentazione cartacea a favore di quella incorporea on line – un provvedimento che certo limita i danni all’Amazzonia ma soprattutto mira al risparmio delle amministrazioni, caricando sulla popolazione il relativo onere con menefreghistico cinismo nei confronti di chi sia meno giovane, duttile o tecnologizzato – a restare a beneficio dei posteri sono sempre meno archivi cartacei. Mentre sopravvive, come constatavo in una giornata di vento sui viali tra voli surreali alla Remedios Varo di locandine pubblicitarie, foglietti di pizzerie e promozioni di idraulici, un’altra e minore documentazione in cellulosa. Come scrive Ingeborg Bachmann, “perché la carta svolazza, / allora nemmeno io posso riposare, / e svolazzo a brandelli / sulla strada”. Documentazione sempre più scollegata dal presente (la pizzeria nel frattempo ha chiuso, l’idraulico è tornato in Polonia) ma reperibile dai futuri archeologi a far loro immaginare la nostra società come alimentata esclusivamente di pizze o compulsivamente piastrellante.

Fuor d’ogni battuta, l’effimero che rimane cambia spesso natura anche fisica, conosce un processo – si passi il termine – alchemico con tanto di opera al nero per l’azione di agenti atmosferici: diventa altro, nella decomposizione parallela della memoria e del suo supporto. E su tale suggestione del trasfigurarsi di una comunicazione pubblica, sempre più libera da implicazioni commerciali o istituzionali ma latrice di un peculiare memento, in qualcosa che resta insieme memoria storico-artistica e ramo d’oro per scendere tra i morti, lavora da anni un fotografo pistoiese, William Fedi, classe 1978.

Un frutto del suo lavoro (che, tiene a sottolineare, è più testimoniale che artistico, da osservatore / flâneur, come emerso già mesi fa nella sua prima mostra personale) è appunto questo bel volume dell’elegante casa editrice UrsaMaior, che raccoglie un corpus di foto (a partire dal 2023) di manifesti o supporti di manifesti pubblicitari trovati peregrinando per Pistoia.

Come sintetizzato in un opuscolo sul progetto fotografico,

L’ambiente cittadino viene descritto mediante visioni parziali e frammentarie, ottenute fotografando manifesti pubblicitari rovinati dal tempo e dagli agenti atmosferici. Le ruggini, gli strappi, le infiorescenze di muffa, le carte sedimentate nei mesi e negli anni creano textures imprevedibili e incontrollabili che possono alludere alla decomposizione sociale di certi ambienti urbani, soprattutto periferici.

Al centro è dunque idealmente la città, con le ossessioni superstiziose del pubblico decoro e assai minori attenzioni ai buchi nel manto stradale, le gentrificazioni spudorate e gli sgomitanti potentati immobiliari, le linee di trasporti da viaggio della speranza e le disattenzioni sociali. Il lascito di Caino, si dirà, primo fondatore d’una città… Eppure tra le pieghe della medesima qualcosa di interessante emerge tra i suoi stessi abbandoni. E la decomposizione di ciò che è manifesto inizia a suggerire qualcosa su un piano più sottile.

Coronato dalle visionarie parole di Chiara Daino – poeta, scrittrice, attrice, cantante – il testo si presenta come successione di fotografie, articolata in quattro parti. Ogni immagine – mostra l’autore – inizia a prendere senso autonomo nel momento in cui l’affiche fotografata non possiede più utilità pratica: a trionfare sono i materiali grezzi, tanto più se collocati in zone dimenticate della città, dove pure si coglie un residuo caparbio di vita. E la scelta di Fedi è di utilizzare tecniche diverse dalla foto d’arte, a base di scatti veloci con lo smartphone, a sua volta feticcio di quel consumismo indefinitamente stratificato in scena anche nei cartelloni. A provocare sul nostro rapporto con gli oggetti, con i messaggi visivi offertici e il modo di raccontarsi di una città anche e proprio attraverso ciò che lascia alla deriva del tempo: eventi pubblici, proposte culturali, sconti da supermercato…

In scena sono cartelloni pubblicitari a brandelli, locandine in vorace e confusa sovrapposizione, superfici devastate dalla pioggia e dal vento e dove pure restano frantumi visivi ad additare insieme singole particelle di senso (quegli ATOMI titolo della citata mostra): cartapesta di immagini cancellate, mozziconi di frase, colori alterati di una più generale sovrapposizione di livelli della realtà urbana. Da ciò voci flebili del passato e nuove narrazioni: quanto era stato inizialmente concepito come effimero – si pensi alla pubblicità, con diritti d’affissione drasticamente limitati nel tempo, o all’evento di una serata – si ribella a quel limite almeno in forma fantasmatica, si combina archeologicamente con altri strati precedenti o successivi, e lascia impronte memoriali durevoli. Certo, ogni spettatore può vedervi qualcosa di diverso, come nelle macchie di Rorschach: del resto l’astrattezza delle tavole rende impossibile un’interpretazione definitiva o anche sono una denominazione appropriata, per cui l’opera resta aperta a visioni differenti. E in quei frantumi possiamo ritrovare la nostra vita. Credo riconoscerei le tracce di manifesti che mi avevano colpito da bambino (quel singolo film, proiettato per pochi giorni), anche se mischiate a tracce di tutto ciò che è venuto disordinatamente dopo… Quindi decomposizione, certo – eminentemente quella sociale – ma anche memoria liofilizzata di qualcosa che dentro di noi tratteniamo intero.

In questo senso l’unica forma congrua di suddivisione del tema in capitoli, ha compreso l’autore, resta quella legata ai materiali-base più evidenti. Per secoli l’iconografia di infinite incisioni e fantasie simboliche ha seguito l’antica dottrina su quattro elementi fondamentali della realtà – aria, acqua, terra, fuoco – che in fondo sottostanno agli stessi agenti atmosferici consumatori di questi reperti. Essi si sostanziano però similmente di quattro altri elementi, marcatori di trasformazione e decadimento d’un supporto originale.

A partire dalla Carta, forse il più essenziale, dove la sovrapposizione di lacerti non si limita a velare ma forma increspature, brandelli ripiegati come grumi – come nella vita reale, dove gli eventi non si succedono semplicemente, non calzano in modo perfetto lungo i giorni l’uno sull’altro, ma reagiscono; tradisce piccoli loghi o singole lettere di comunicazioni perdute, ormai inattingibili ma echeggianti; tradisce strappi e l’ombra della mano che ha lacerato la carta senza riuscire a eradicarla completamente. I colori arlecchineschi lasciano spesso spazio al biancheggiare di una base cartacea, come quando apriamo un cono gelato confezionato e lo strato superiore coloratissimo viene via lasciando una base bianca.

La seconda sezione, Muffa, è emblematica delle alterazioni recate da tempo e agenti atmosferici. I colori si trasformano alchemicamente, una vita fungina, sporica segna una nuova fase di vita dei brandelli di manifesti impregnando le parole scritte a renderle illeggibili come antichi documenti archeologici: se nella prima sezione le basi erano biancastre, qui sono scure a richiamare l’umidità e fioritura muschiata delle pareti di fondo.

Terza sezione, Colla: in questo caso l’elemento-chiave della sovrapposizione, la soluzione adesiva che la permette e rinsalda, è enfatizzato negli effetti-collage, nell’azione diseguale dei pennelli intuibile alla base, nella policromia imposta dagli strappi dei manifesti.

E infine Ruggine, a suggerire le trasformazioni del metallo e le derive di antiche archeologie industriali attraverso ombre brune come dilavature nel sangue mestruale di un’epoca.

Cambia, insomma, il messaggio: resta come un balbettio medianico, una traccia audio ronzante, un crepitio su un nastro vhs consumato che rilascia fantasmi, messaggio comunque reso fisico da una base materiale. A sua volta decorporata dal passaggio attraverso la fotografia: a salvare quante di questi tavole siano state nel frattempo coperte o rimosse dall’amministrazione per lasciare spazio a nuovi effimeri. Un minuetto dove materiale e immateriale finiscono col fondersi e confondersi – come in fondo un po’ tutto, nelle nostre vite.