di Fosca Gallesio

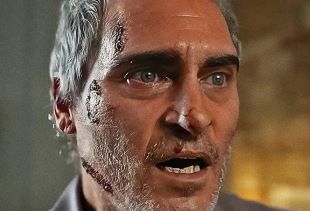

Può rivelarsi interessante un’analisi comparata tra due horror d’autore recenti, che rappresentano un’esplorazione profonda della sessualità e della complessa relazione tra maschile e femminile. Beau ha paura (2023) di Ari Aster e Men (2022) di Alex Garland possono sembrare due film piuttosto diversi: il primo racconta il viaggio surreale e allucinato del suo protagonista maschile (interpretato da un ottimo Joaquin Phoenix) costretto a fare i conti con la difficile relazione con la madre; mentre nel secondo, Garland esplora il rapporto con il maschile di Harper, una donna che dopo il suicidio del marito si ritira in un paese di campagna dove si troverà a relazionarsi solo con uomini, che, anche se di aspetto leggermente diverso, hanno tutti lo stesso volto (quello di un altro interprete straordinario, Rory Kinnear).

Può rivelarsi interessante un’analisi comparata tra due horror d’autore recenti, che rappresentano un’esplorazione profonda della sessualità e della complessa relazione tra maschile e femminile. Beau ha paura (2023) di Ari Aster e Men (2022) di Alex Garland possono sembrare due film piuttosto diversi: il primo racconta il viaggio surreale e allucinato del suo protagonista maschile (interpretato da un ottimo Joaquin Phoenix) costretto a fare i conti con la difficile relazione con la madre; mentre nel secondo, Garland esplora il rapporto con il maschile di Harper, una donna che dopo il suicidio del marito si ritira in un paese di campagna dove si troverà a relazionarsi solo con uomini, che, anche se di aspetto leggermente diverso, hanno tutti lo stesso volto (quello di un altro interprete straordinario, Rory Kinnear).

Entrambi i film appartengono al genere dell’horror psicologico, ma affrontano la tematica del rapporto tra i sessi da prospettive diametralmente opposte, mettendo in scena due visioni del corpo e della sessualità che, pur partendo da premesse simili, si sviluppano in modo radicalmente diverso. Se Men si concentra sulla relazione tra i sessi all’interno di un contesto di liberazione e oppressione in cui la natura ha una fortissima componente simbolica; Beau ha paura esplora la relazione edipica attraverso un percorso onirico disturbante del protagonista che tenta invano di definirela propria identità maschile.

Una delle chiavi di lettura di entrambi i film risiede nel modo in cui viene trattata la relazione tra i sessi, in particolare il ruolo della figura maschile rispetto a quella femminile. In Men, la protagonista, Harper, si trova intrappolata in un mondo che sembra riflettere le sue paure più profonde legate alla figura del maschile. Gli uomini che incontra durante il suo soggiorno nel villaggio di campagna, pur apparendo diversi esteriormente, sono in realtà la stessa persona che si manifesta attraverso vari archetipi di mascolinità. Questa moltiplicazione dell’uomo in diversi volti e incarnazioni rappresenta non solo l’alterità, ma anche il costante ritorno del maschile come una presenza ciclica, opprimente, che sorveglia costantemente la donna, senza lasciare spazio a una dialettica paritaria tra i sessi.

Una delle chiavi di lettura di entrambi i film risiede nel modo in cui viene trattata la relazione tra i sessi, in particolare il ruolo della figura maschile rispetto a quella femminile. In Men, la protagonista, Harper, si trova intrappolata in un mondo che sembra riflettere le sue paure più profonde legate alla figura del maschile. Gli uomini che incontra durante il suo soggiorno nel villaggio di campagna, pur apparendo diversi esteriormente, sono in realtà la stessa persona che si manifesta attraverso vari archetipi di mascolinità. Questa moltiplicazione dell’uomo in diversi volti e incarnazioni rappresenta non solo l’alterità, ma anche il costante ritorno del maschile come una presenza ciclica, opprimente, che sorveglia costantemente la donna, senza lasciare spazio a una dialettica paritaria tra i sessi.

Invece Beau ha paura mette in scena la relazione del protagonista con una madre oppressiva e castratrice e il suo tentativo, inevitabilmente fallimentare, di emancipazione. All’inizio del film vediamo Beau nel quartiere periferico dove vive, un luogo segnato da una grottesca violenza urbana, con gente che viene accoltellata per strada e orde di pazzi che invadono l’appartamento di Beau. Questo contesto assurdo è la rappresentazione ipertrofica dell’inconscio di Beau, che vive l’ambiente esterno come una minaccia costante e qualsiasi tipo di relazione con l’altro come un’aggressione violenta. Beau deve raggiungere la madre, ma fatalmente è in ritardo e riceve la notizia della sua morte. A questo punto inizia il viaggio per andare al funerale della madre, un’epopea dell’assurdo in cui Beau dovrà confrontarsi con le proprie paure.

In entrambi i film i set hanno una potente connotazione simbolica, deprivata di plausibilità e realismo. Ci si interroga costantemente se quello che vediamo sia la realtà o piuttosto frutto dell’immaginazione distorta dei protagonisti. In Men c’è l’elemento degli uomini moltiplicati tutti con lo stesso volto e in Beau ha paura vediamo contesti sociali esasperati e segnati da relazioni interpersonali assurde e dialoghi surreali. Entrambi i film mettono quindi in scena lo spazio interiore dei protagonisti, configurandosi come esplorazioni orrorifiche dell’inner space di ballardiana memoria.

In entrambi i film i set hanno una potente connotazione simbolica, deprivata di plausibilità e realismo. Ci si interroga costantemente se quello che vediamo sia la realtà o piuttosto frutto dell’immaginazione distorta dei protagonisti. In Men c’è l’elemento degli uomini moltiplicati tutti con lo stesso volto e in Beau ha paura vediamo contesti sociali esasperati e segnati da relazioni interpersonali assurde e dialoghi surreali. Entrambi i film mettono quindi in scena lo spazio interiore dei protagonisti, configurandosi come esplorazioni orrorifiche dell’inner space di ballardiana memoria.

Al cuore dei due film c’è una riflessione sulla sessualità e sul corpo come veicolo di morte e vita. In Men la sessualità è legata alla natura, ma in una chiave simbolica che supera la rappresentazione della sola sessualità fisica. La natura, infatti, non è mai del tutto reale, ma ‘iperreale’, come viene reso visivamente dalla fotografia di Garland, dove i colori verdi intensi della campagna non evocano solo l’idea di un ambiente naturale, ma diventano parte di un discorso più ampio sulla generazione e la distruzione.

Un punto centrale di convergenza tra i due film è il simbolismo della nascita, trattato in maniera potente e perturbante. In Men, la vulva è messa in relazione con la procreazione e la nascita. La protagonista, Harper, esplora un tunnel misterioso nel bosco, che è visivamente e simbolicamente legato alla vulva come passaggio tra la vita e la morte. Il tunnel, inizialmente evocato con curiosità, diventa ben presto una via di passaggio minacciosa, segnando il punto in cui la protagonista entra in contatto con una realtà sconosciuta e inquietante.

Un punto centrale di convergenza tra i due film è il simbolismo della nascita, trattato in maniera potente e perturbante. In Men, la vulva è messa in relazione con la procreazione e la nascita. La protagonista, Harper, esplora un tunnel misterioso nel bosco, che è visivamente e simbolicamente legato alla vulva come passaggio tra la vita e la morte. Il tunnel, inizialmente evocato con curiosità, diventa ben presto una via di passaggio minacciosa, segnando il punto in cui la protagonista entra in contatto con una realtà sconosciuta e inquietante.

L’immagine della vulva e del corpo femminile in Men è rappresentata in maniera distorta nella figura del Green Man, un uomo che con la sua nudità esibita minaccia Harper, un uomo-albero, una sorta di Pan, che è incarnazione archetipica del potere fallico. Nel finale del film la forza del maschile raggiunge l’apice quando il Green Man tenta di riprodursi in un ciclo infinito di nascite per partenogenesi. Qui in una straordinaria sequenza di body-horror vediamo il corpo maschile attraversare una serie di gravidanze impossibili e successive nascite attraverso canali vaginali che si aprono come ferite in diverse parti del corpo. Questi parti mostruosi evidenziano l’impossibilità per l’uomo di procreare come la donna. La maternità, sebbene distorta e minacciosa, è una funzione che solo il corpo femminile può eseguire senza generare morte, mentre nel corpo maschile questa funzione diventa una condanna.

Il corpo maschile si rivela incapace di sostenere la vita in modo naturale, e la scena del parto, un atto di generazione sul corpo maschile, mostra come il maschio, pur essendo l’inseminatore, non può essere il vero “generatore” della vita.

In Beau ha paura il simbolismo della nascita si fa più esplicito. Il film si apre con una sequenza soggettiva dal punto di vista di un bambino che nasce. La scena, dominata dai suoni dell’ambiente e dai rumori del parto, pone lo spettatore nella mente di Beau, facendoci vivere la sua venuta al mondo come un evento traumatico, ma inevitabile. Il film segue il percorso di Beau, un uomo segnato dalla sua relazione oppressiva con la madre e racconta come questo legame materno, seppur inizialmente fonte di vita, diventi una condanna psicologica. La madre ha infatti manipolato Beau, facendogli credere che suo padre sia morto durante l’atto sessuale che l’ha generato, alimentando in lui il terrore del sesso e della morte.

In Beau ha paura il simbolismo della nascita si fa più esplicito. Il film si apre con una sequenza soggettiva dal punto di vista di un bambino che nasce. La scena, dominata dai suoni dell’ambiente e dai rumori del parto, pone lo spettatore nella mente di Beau, facendoci vivere la sua venuta al mondo come un evento traumatico, ma inevitabile. Il film segue il percorso di Beau, un uomo segnato dalla sua relazione oppressiva con la madre e racconta come questo legame materno, seppur inizialmente fonte di vita, diventi una condanna psicologica. La madre ha infatti manipolato Beau, facendogli credere che suo padre sia morto durante l’atto sessuale che l’ha generato, alimentando in lui il terrore del sesso e della morte.

La madre, nella sua figura distorta, diventa il simbolo di un legame che non consente emancipazione. La sessualità di Beau è segnata dalla paura della morte, una paura infusa dalla madre. In questo modo, la sessualità diventa per Beau un elemento di fatalità, che si traduce fisicamente in una condizione di ipertrofia testicolare, simbolo di castrazione psichica. Il suo percorso di evoluzione, in cui cerca di liberarsi da questa condizione, culmina nel sesso con la donna amata, ma la morte della donna durante l’atto conferma la tragicità di un destino legato alla sua paura di usare il corpo come strumento di piacere.

La nascita, sia simbolica che letterale, è per Beau un atto di separazione dal legame materno, ma anche una continua ripetizione della sua condizione di impotenza e frustrazione, tanto che nel finale, dopo aver subito un processo per non aver onorato la madre, Beau viene condannato e precipitato in un’acqua nera, una morte assolutamente simbolica che si riconnette direttamente con la nascita vista a inizio film. Il viaggio di Beau non può che essere circolare, in una continua ripetizione della dialettica eros e thanatos, in cui però Beau non farà mai un’esperienza positiva e vitale dell’eros, oppresso da un complesso di Edipo irrisolvibile.

Ultimo elemento interessante da analizzare è il diverso approccio di scrittura e la struttura narrativa dei due film che, come abbiamo visto, hanno però diversi elementi tematici in comune. Men si distingue per una sceneggiatura volutamente rarefatta, che privilegia l’atmosfera e l’imprevedibilità rispetto a una stringente progressione drammaturgica. La protagonista è messa a confronto con una serie di figure maschili, tutte legate da un elemento comune: il loro essere manifestazioni dello stesso individuo. Questi incontri non portano a un’evoluzione reale, ma a una continua reiterazione del tema della minaccia maschile. La narrazione si sviluppa attraverso una serie di eventi che sembrano distaccati dalla realtà, dove ogni incontro contribuisce ad accumulare simboli e paure.

In Beau ha paura la struttura narrativa è più tradizionale e drammaticamente solida. Il film si sviluppa attraverso un vero e proprio arco di trasformazione del protagonista, che si confronta con diverse figure che mettono in crisi la sua visione della vita e della morte. Le tappe del viaggio di Beau scandiscono nettamente la storia in quattro parti che riproducono in maniera grottesca e perversa il modello del viaggio dell’eroe, che qui viene decostruito e mostrato come un fallimentare, forse ormai desueto, modo di costruire l’identità maschile.

Entrambi i film possono essere letti come opere che, pur adottando alcuni stilemi dell’horror – e almeno nel caso di Beau ha paura anche elementi di commedia grottesca – trascendono la mera funzionalità di intrattenimento della trama, per trasformarsi in riflessioni psicologiche sulla condizione umana e sulla complessità della relazione tra maschile e femminile: in un caso raccontando un edipo patologico e nell’altro portando all’estremo le dinamiche di potere sottese alla relazione sessuale tra uomo e donna.