di Franco Pezzini

(Per le parti precedenti, cfr. qui)

(Per le parti precedenti, cfr. qui)

Come gli alchimisti (1921-1927)

Quando nel 1921 esce Il Domenicano Bianco, Meyrink ha cinquantatré anni. Nel romanzo ha depositato molte delle riflessioni cui è giunto come scrittore e come iniziato, e vi echeggia a tratti il clima di quella Repubblica di Weimar sbocciata nel 1918 dalle ceneri dell’Impero tedesco. Un momento vivido per la cultura, anche se molto del relativo mito – basato, sia chiaro, su una vivida sostanza storica – nascerà più tardi all’estero da profughi ed espatriati.

In quest’ultima fase della sua produzione Meyrink torna ai testi brevi. E merita ricordare un suo testo dallo sguardo fisso alla produzione precedente. Scritto infatti nel 1912, ma accorpato a una nuova edizione di Fledermäuse (sottotitolata Ein Geschichtenbuch: Grethlein & Co., Zurigo/Lipsia, copyright 1917 a Kurt Wolff Verlag, di fatto 1923) insieme con i due citati frammenti “L’imperatore segreto” e “Pesci di profondità” all’opera collettiva concitata e grottesca Der Roman der XII e i pure menzionati racconti brevi del 1907 Fakire e Fakirpfade, è il provocatorio Il consigliere commerciale Kuno Hinrichsen e il penitente Lalaladschpat-Rai (Der Herr Kommerzienrat Kuno Hinrichsen und der Büßer Lalaladschpat-Rai). La storia inizia con il filisteo Kuno Hinrichsen, consigliere commerciale al vertice di una ditta di smercio all’ingrosso di grasso, strutto e olio per macchine, che si sta facendo beffe del concetto indiano dell’irrealtà delle cose materiali. Una piccola svista del funzionario subordinato Meier (quasi una controfigura di Meyer/Meyrink) lo indigna. Ma addormentatosi, in sogno si vede divenuto un penitente indiano, Lalaladschpat-Rai, animato da “una sete quasi perversa di conoscenza spirituale e dal meraviglioso e misterioso obiettivo finale di diventare uno con il dio Shiva, il distruttore”. Tacitata ogni coscienza di veglia, il fachiro si dirige verso un lontano, alto pilastro lingam: qui giunto, ne ode uscire la voce di un santo maestro di yoga che domanda chi egli sia.

“Cerco la via verso Dio e sono il penitente Lalaladschpat-Rai”, rispose il fachiro, prima che il consigliere commerciale [cioè la sua identità diurna] potesse dire: “Buongiorno, qui è l’Organizzazione per il benessere generale”.

Con suo sgomento, il consigliere commerciale non poté impedire al penitente di prostrarsi davanti al santo manifestatosi e di implorarlo di essere il suo guru, il suo maestro spirituale, nel doloroso cammino verso il Nirvana.

Gli viene imposto di non rubare, ma viene poi considerato furto il fatto che si nutra di latte di mucca e anche solo delle gocce di schiuma dalla bocca del vitello lattante (così sottratta ai vermi ciechi della terra) o di erba (sottratta alle mucche). Smette in tal modo di mangiare e alla fine incontra il Matsyendra, il santo e perfetto, che lo rinfresca con pane e vino celestiali. “Tutto ciò che vedi in te stesso e fuori di te: ‘Tat twam asi’ – tutto ciò sei tu stesso [in sanscrito, letteralmente, “quello sei tu”]; il mondo è tuo. Il corpo: ‘Tat twam asi’ – tutto sei tu stesso”, dunque non può più rubare e neppure uccidere.

Ma a quel punto il consigliere commerciale viene destato dalla moglie con un telegramma, è la notizia della sua bancarotta. Entra in crisi, ma all’improvviso ricorda “Tat twam asi — tu sei tutto!”. E a quel punto con una piccola retrodatazione contabile fa slittare il passivo a carico dei beni di orfani di cui il Nostro è l’amministratore finanziario, e salva la situazione.

“Non avrei mai pensato che ci potesse essere così tanta verità nella filosofia indiana!” aggiunse, sfregandosi le mani, “soprattutto il trucco con il ‘Tat twam asi‘ è davvero una cosa grandiosa”. Così […] diede felicemente l’ordine ai servi che erano accorsi : “Alla salute del vecchio Matsyendra, mettiamo in fresco una bottiglia di champagne”.

Da quel momento in poi, il signor Kuno Hinrichsen, consigliere commerciale, fu “padrone della situazione” anche nelle situazioni più difficili della vita e fu un convinto seguace degli insegnamenti indiani Vedanta fino alla sua fine benedetta.

Di nuovo insomma il Meyrink beffardo e antiborghese.

Goldmachergeschichten (Fabbricanti d’oro, nell’edizione Studio Tesi, Roma 2019, tradotta e curata da Vittorio Fincati, con un’Introduzione di Gianfranco de Turris che attacca le letture di Meyrink alla Ripellino) scritto con l’amico e vicino di casa Friedrich Alfred Schmid Noerr (1877-1969, romanziere, amante di folklore ed esoterismo, lo affiancherà ancora su L’angelo della finestra d’occidente) e pubblicato nel 1925 da August Scherl Verlag di Berlino, propone invece le vicende degli alchimisti Laskaris, Sendivogius e Sehfeld. Non si tratta di saggi, semmai di racconti storici, dove sulla base di vicende reali Meyrink lavora narrativamente con risultati molto gustosi: i dettagli noti vengono raccontati con abilità di affabulatore, e le pagine ignote ricostruite o taciute. Ricordando come Meyrink dovesse conoscere le opere di Bulwer-Lytton, si è tentati di vedere in alcune soluzioni narrative delle ispirazioni pur originalmente condotte di romanzi come Zanoni e A Strange Story.

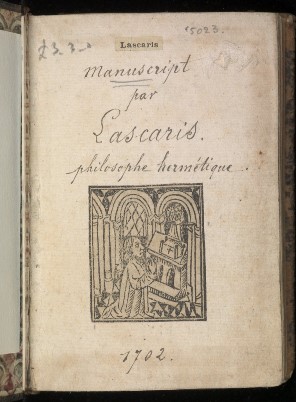

I tre racconti di alchimisti – riordinati nell’edizione italiana nell’ordine storico di gesta dei protagonisti – si intitolano rispettivamente “Der Mönk Laskaris” (per ampiezza una sorta di romanzo breve), “Die Abenteuer des Polen Sendivogius”, e “Der Seltsame Gast” e vennero pubblicati in prima edizione a cura dell’editore berlinese August Scherl, nel 1925. Il primo, decisamente il più complesso e con vivaci libertà storiche a mo’ di feuilleton, segue le avventure parallele del giovane e imprudente Johann Friedrich Bötticher – più propriamente, Johann Friedrich Böttger (1682-1719) – e del misterioso adepto greco Laskaris (vissuto tra Sei e Settecento, flor. c. 1700-1709). Tra innamoramenti e arrampicate sociali, tradimenti, giochi di maschere e missioni segrete nel dedalo delle corti di sovrani diversi, Laskaris si spenderà perché il pasticcione Bötticher non finisca malissimo – avrà invece alla fine persino successo in tutt’altro genere di avventure chimiche, la porcellana – e almeno lui potrà continuare i propri esperimenti in tutta sicurezza. In margine, le disinvolte manovre di un

I tre racconti di alchimisti – riordinati nell’edizione italiana nell’ordine storico di gesta dei protagonisti – si intitolano rispettivamente “Der Mönk Laskaris” (per ampiezza una sorta di romanzo breve), “Die Abenteuer des Polen Sendivogius”, e “Der Seltsame Gast” e vennero pubblicati in prima edizione a cura dell’editore berlinese August Scherl, nel 1925. Il primo, decisamente il più complesso e con vivaci libertà storiche a mo’ di feuilleton, segue le avventure parallele del giovane e imprudente Johann Friedrich Bötticher – più propriamente, Johann Friedrich Böttger (1682-1719) – e del misterioso adepto greco Laskaris (vissuto tra Sei e Settecento, flor. c. 1700-1709). Tra innamoramenti e arrampicate sociali, tradimenti, giochi di maschere e missioni segrete nel dedalo delle corti di sovrani diversi, Laskaris si spenderà perché il pasticcione Bötticher non finisca malissimo – avrà invece alla fine persino successo in tutt’altro genere di avventure chimiche, la porcellana – e almeno lui potrà continuare i propri esperimenti in tutta sicurezza. In margine, le disinvolte manovre di un  alchimista farlocco, il losco “don Caetano”, per l’anagrafe Domenico Manuel Caetano (1670-1709), sedicente conte di Ruggiero, e destinato a finire sulla forca per ordine del re di Prussia Federico I.

alchimista farlocco, il losco “don Caetano”, per l’anagrafe Domenico Manuel Caetano (1670-1709), sedicente conte di Ruggiero, e destinato a finire sulla forca per ordine del re di Prussia Federico I.

Nella seconda storia, ripercorriamo la vicenda del povero Alexander Seton, adepto scozzese detto “il Cosmopolita” (morto nel 1603) e del polacco Michael Sendivogius (1566-1636), in particolare la vicenda di arresti, fughe e inseguimenti patita nel 1605, nel Württemberg, sotto il governo del conte Federico I: un’avventura romantica e divertente che lo vedrà aiutato alla fine da una coraggiosa principessa “egizia” (cioè Rom).

Il Sehfeld dell’ultimo racconto è anch’esso figura storica, un alchimista austriaco che verso il 1745 si insediò nella località termale di Rodaun, presso Vienna, nella locanda della famiglia Friedrich. Fatto arrestare da Maria Teresa d’Austria, riuscirà a defilarsi dopo essersi fatto apprezzare in prigionia per dignità e coraggio.

Il tema ricorrente è in queste storie è la dialettica tra conoscenza segreta e abusi del potere che cerca di lucrarne, vanità di chi affetta d’essere un iniziato e vita appartata di chi lo è sul serio, sconquassi dell’esistenza di chi è messo a parte di taluni segreti e messa alla prova delle coscienze in nome della sacertà di un magistero. Più ancora che i contenuti del medesimo che necessita una vita virtuosa (ma di cui vediamo in fondo assai poco), insomma, è in scena il rondò degli atteggiamenti umani che lo costringe a restare coperto. Sovrani avidi, ingiusti, meschini; piccoli arrampicatori sociali pronti a tradire gli affetti più cari, le lealtà più proclamate; funzionari perplessi che tentano di mantenersi equi… e donne innamorate, pronte per questo ai massimi sacrifici. I racconti mantengono insomma un ottimo gusto alla lettura.

Il tema ricorrente è in queste storie è la dialettica tra conoscenza segreta e abusi del potere che cerca di lucrarne, vanità di chi affetta d’essere un iniziato e vita appartata di chi lo è sul serio, sconquassi dell’esistenza di chi è messo a parte di taluni segreti e messa alla prova delle coscienze in nome della sacertà di un magistero. Più ancora che i contenuti del medesimo che necessita una vita virtuosa (ma di cui vediamo in fondo assai poco), insomma, è in scena il rondò degli atteggiamenti umani che lo costringe a restare coperto. Sovrani avidi, ingiusti, meschini; piccoli arrampicatori sociali pronti a tradire gli affetti più cari, le lealtà più proclamate; funzionari perplessi che tentano di mantenersi equi… e donne innamorate, pronte per questo ai massimi sacrifici. I racconti mantengono insomma un ottimo gusto alla lettura.

Un discorso a parte va fatto sul Prologo di Meyrink, Quando tentai di fare l’oro a Praga (Wie Ich in Prag Gold Machen Wollte) nell’edizione italiana premesso a questi tre racconti, pubblicato in realtà qualche anno più tardi sulla rivista “Die Norag” del 21-27 ottobre 1928, n. 42.

Tra la pletora di suoi testi brevi va a questo punto ricordato il racconto L’orologiaio (Der Uhrmacher, “Simplicissimus”, 1, 1926). Il narrante porta a riparare a un antiquario il proprio vecchio orologio: un modello curioso con un’unica lancetta e senza cifre sul quadrante, con una divisione del giorno in quattordici parti (ore doppie riferite alle ventotto case lunari secondo un’antica suddivisione cinese: la luna compie il giro dello zodiaco passando attraverso ventotto case in altrettanti giorni). Sulla cassa adorna di pietre preziose è “dipinta a smalto una creature delle fiabe, un uomo su una quadriga, dai seni di donna, due serpenti al posto delle gambe, la testa di gallo, il sole nella mano destra, in quella sinistra una frusta”. Per chi abbia un’infarinatura di simbolismo si tratta di Abrasax o Abraxas, entità gnostico-mitraica associata al Sole mediatrice tra umanità e il dio Sole o tra terra e cielo, frequentemente effigiata su talismani. L’orologio si è fermato quella notte alle due, e il narrante ha avuto timore che – come nelle antiche superstizioni – sia un segno che lui stesso sta per morire.

Tra la pletora di suoi testi brevi va a questo punto ricordato il racconto L’orologiaio (Der Uhrmacher, “Simplicissimus”, 1, 1926). Il narrante porta a riparare a un antiquario il proprio vecchio orologio: un modello curioso con un’unica lancetta e senza cifre sul quadrante, con una divisione del giorno in quattordici parti (ore doppie riferite alle ventotto case lunari secondo un’antica suddivisione cinese: la luna compie il giro dello zodiaco passando attraverso ventotto case in altrettanti giorni). Sulla cassa adorna di pietre preziose è “dipinta a smalto una creature delle fiabe, un uomo su una quadriga, dai seni di donna, due serpenti al posto delle gambe, la testa di gallo, il sole nella mano destra, in quella sinistra una frusta”. Per chi abbia un’infarinatura di simbolismo si tratta di Abrasax o Abraxas, entità gnostico-mitraica associata al Sole mediatrice tra umanità e il dio Sole o tra terra e cielo, frequentemente effigiata su talismani. L’orologio si è fermato quella notte alle due, e il narrante ha avuto timore che – come nelle antiche superstizioni – sia un segno che lui stesso sta per morire.  L’antiquario nota la scritta, nella parete interna del coperchio d’oro Summa scientia nihil scire, “La massima sapienza è non sapere nulla”, motto rosacroce di Johann Valentin Andreae, e deduce l’avesse costruito un orologiaio pazzo vissuto in città. Al narrante capita di vederlo con gli occhi della mente e l’antiquario – a cui non ha detto niente – conferma che era proprio lui. Il narrante lo ricorda e pensa alla paura che ne provava quand’era bambino, ma non riesce a seguire il discorso dell’antiquario. Però solo l’antico costruttore potrebbe aggiustare l’oggetto.

L’antiquario nota la scritta, nella parete interna del coperchio d’oro Summa scientia nihil scire, “La massima sapienza è non sapere nulla”, motto rosacroce di Johann Valentin Andreae, e deduce l’avesse costruito un orologiaio pazzo vissuto in città. Al narrante capita di vederlo con gli occhi della mente e l’antiquario – a cui non ha detto niente – conferma che era proprio lui. Il narrante lo ricorda e pensa alla paura che ne provava quand’era bambino, ma non riesce a seguire il discorso dell’antiquario. Però solo l’antico costruttore potrebbe aggiustare l’oggetto.

Calata la notte, il Nostro sta percorrendo le vie deserte. Evidentemente l’antiquario gli ha spiegato dove il tipo tanto tempo prima abitava, così ora è in strada: ma non troverebbe il posto se non fosse la sua ombra a precederlo. E inaspettatamente lo trova, in una stanza di fronte a una parete bianca con la scritta Summa scientia nihil scire, attorniato da centinaia di orologi dal fioco pigolare, con figurine e ruote dentate. Il vecchio spiega che erano stati malati e lui li ha guariti. Pensavano di mutare la loro sorte ticchettando più veloci o più lenti, per la presunzione di essere i signori del tempo: lui li ha liberati da quella follia, ridando loro la pace. Ma solo chi capisce il senso del suo motto lascia il proprio orologio in sua custodia; gli altri si lasciano guidare da quella perfida lancetta che è l’intelletto. Lui non si lasci catturare! Il Nostro allora gli porge l’orologio, domandandosi come, da bambino, potesse aver avuto paura di lui… o invece lo vede ora per la prima volta? E teme che tutto sia solo apparenza immateriale. Ma poi ricorda le parole della bambinaia, tanto tempo prima: “Se ti si ferma in petto il cuore, portalo a lui, ogni orologio in moto rimetterà”. E infatti l’orologiaio è riuscito ad aggiustare il piccolo oggetto. Il narrante vorrebbe ringraziarlo, vergognandsi di aver dubitato di lui, ma il vecchio lo tranquillizza: ha solo smontato una rotella e poi l’ha ricollocata, orologi tanto delicati come quello a volta non sopportano la seconda ora. Gli è appartenuto dalla giovinezza e ha creduto all’ora da esso indicata: continui a fidarsi delle immagini che gli reca invece che dei numeri morti. Lo tenga nascosto e non si faccia avvelenare dalla seconda ora, l’ora del bue, che finisce con l’assumere il colore del desiderio di carne e sangue. Ma all’orologio è stata concessa la grazia di poterla oltrepassare ed è grato a lui che l’ha custodito con amore, “perché il suo tempo non segnava quello della terra!”. Poi, congedandolo, sorride dei suoi dubbi che lui fosse ancora vivo: “Credimi, sono più vivo di te!” e forse potrà insegnargli come si guariscano gli orologi malati. A quel punto potrà capire il senso della frase Nihil scire, omnia posse, “Non sapere nulla è potere tutto!”.

Tra i successivi racconti di Meyrink figurano opere minori o d’occasione come L’astrologo (Der Astrolog, “Simplicissimus”, 6, 1926), La ghiandola del consigliere del commercio. Una sonata al chiaro di luna (Die Keimdrüse des Herrn Kommerzienrates: Eine Mondscheinsonate, “Simplicissimus”, 26, 1926), Caro Simplicissimus (Lieber Simplicissimus, “Simplicissimus”, 52, 1927) e due testi d’interesse. Anzitutto Immagini allo specchio (Spiegelbilder, “Die Gartenlaube”, 1927) è una fantasia espressionista sui paradossi della rifrazione e il mondo al di là dello specchio: nel caffè di una lugubre città portuale il narrante, in attesa che l’indomani salpi la sua name (con tutta la relativa simbolica infera) ricorda la partita giocata con un certo dottor Narciso – nome congruo ai miti sugli specchi – che forse da uno specchio era uscito. Ma gli altri giocatori che ha visto tutta la sera (uno dei quali proprio Narciso), apprende, non ci sono mai stati…

Il secondo è Chiaro di luna su Berlino (Mondschein über Berlin, “Süddeutsche Sonntagspost”, I, 1927), un gioco ironico dove il narratore Meyrink dialoga con la Luna – scoprendola surrealmente di origine bavarese – tratto fino a lei con una scala di corda dal patriarca Giacobbe. La minaccia dei Prussiani arriva fino ai dialoghi dei corpi celesti: a un certo punto la Luna si fa sostituire da Meyrink stesso in grazia della sua testa pelata, che per un paio di minuti dovrà chinare verso Berlino. Ritrovandosi alla fine a una panchina del guardino zoologico, il Nostro riparla alla Luna stando in piedi sul sedile per tentare di raggiungerla in volo, ma viene arrestato da un agente della polizia di sicurezza per mancata autorizzazione di quello spettacolo, per la sua nazionalità bavarese e per la sua cattiva fama di scrittore…

Però nel 1927, soprattutto, Meyrink avvia Der Engel vom westlichen Fenster. Ein Kupferstich von John Dee (L’angelo della finestra d’occidente. Un’incisione di John Dee, per i tipi Grethlein & Co.), destinato a restare tra le sue opere più note e amate. Anche in questo caso collaborerà l’amico Friedrich Alfred Schmid Noerr.

Però nel 1927, soprattutto, Meyrink avvia Der Engel vom westlichen Fenster. Ein Kupferstich von John Dee (L’angelo della finestra d’occidente. Un’incisione di John Dee, per i tipi Grethlein & Co.), destinato a restare tra le sue opere più note e amate. Anche in questo caso collaborerà l’amico Friedrich Alfred Schmid Noerr.

Il romanzo, per una volta privo di partizioni in capitoli, inizia con il narrante che riflette sulle proprie sensazioni nel tenere in mano un pacchetto destinatogli da un cugino defunto a lui quasi estraneo. La famiglia, radicata in Gran Bretagna e poi diffusa in Europa e America, si estingue progressivamente, lasciando sopravvivere in Austria meridionale il cugino John Roger ultimo epigono. Naturalista e medico, tra Vienna, Zurigo, Aleppo, Madras, Alessandria, Torino (citata per Lombroso?) aveva approfondito i misteri della “vita psichica più profonda” e poco prima della guerra – plausibilmente il primo conflitto mondiale – si era stabilito in Inghilterra, indagando sulla storia della famiglia. Internato in quanto austriaco per cinque anni, ne era uscito distrutto ed era morto a Londra.

Spezzando i sigilli, il narrante nota però una variazione allo stemma che conosce, dove appare un granato in forma di dodecaedro: e capisce che doveva trattarsi di un soggetto araldico familiare più antico. Aperto il pacco, vi trova documenti in parte cifrati, pentacoli e oggetti variamente preziosi nonché un biglietto dove si lascia libero il destinatario di leggere o non leggere, bruciare o conservare, aggiungere putredine alla putredine. “Noi della stirpe degli Hywel Dda, principi del Galles, siamo morti…” e poi la parola mascee che scopre anglo-cinese, significa “Che importa?”. A notte fonda, il Nostro rinvia all’indomani un esame più accurato: ma la scoperta gli schiude un sogno stranissimo in cui il granato proietta un raggio luminoso sulla sua testa, anzi nel punto di connessione con una seconda faccia alla Giano che gli è spuntata sul retro. Ripensandoci, ricorda però come il vecchio nonno che gli raccontava fiabe avesse detto:

I sogni sono titoli più importanti dei feudi o delle signorie, bambino mio. ricordalo. Se sarai un bravo nipote, forse un giorno ti lascerò in eredità il nostro sogno: il sogno degli Hywel Dda.

E aveva parlato di un misterioso granato

che si trova in una terra che nessun mortale può raggiungere se non guidato da Colui che ha superato la morte – e di una corona d’oro e cristallo di rocca posta sulla doppia testa del… del… Mi pare di ricordare che si riferì all’essere ancipite come a un antenato o uno spirito della famiglia.

Quello della notte prima è il sogno degli Hywel Dda? Ma a distrarlo dai rovelli giunge l’amico Sergej Lipotin detto Ničego (cioè “niente, che importa?” come il citato mascee), un tempo ricchissimo antiquario alla corte dello Zar e ora povero esule che ammucchia cineserie. È molto interessato dai materiali pervenuti al narrante, e lo informa che sta per morire un altro esule russo impoverito, l’anziano barone Stroganov.

Quello della notte prima è il sogno degli Hywel Dda? Ma a distrarlo dai rovelli giunge l’amico Sergej Lipotin detto Ničego (cioè “niente, che importa?” come il citato mascee), un tempo ricchissimo antiquario alla corte dello Zar e ora povero esule che ammucchia cineserie. È molto interessato dai materiali pervenuti al narrante, e lo informa che sta per morire un altro esule russo impoverito, l’anziano barone Stroganov.

Il narrante continua l’esame del materiale, e non lo colpisce particolarmente il fatto di discendere da “un certo John Dee, baronetto di Gladhill” (scopriremo trattarsi del Dee “Merlino moderno” della corte di Elisabetta I, intellettuale e mago, 1527-1608/9), eppure non si risolve a bruciare le carte. Tanto più che scopre trattarsi di una figura

di dolente bellezza: l’effigie di uno spirito superiore. Di un uomo terribilmente deluso: radioso all’alba, rannuvolato al meriggio, perseguitato, schernito, crocifisso e dissetato con aceto e fiele, disceso agli inferi eppure eletto a essere infine accolto nell’alto mistero dei Cieli, come accade soltanto a un’anima nobile dalle profonde conoscenze, a uno spirito ardente d’amore.

E decide che non può lasciar perdersi una storia del genere. Ma come fare a trascriverla? A differenza dal cugino, non sa nulla di occulto… però alla fine decide di riordinarle, visto che un mosaico incompleto è meglio che niente, e gli pare delinearsi a fissarlo un sorriso enigmatico.

Nel frattempo torna a sognare il granato e il duplice volto: uno è il suo, e tace, l’altro – sconosciuto – cerca di parlare, e alla fine lo esorta a non cercare di porre ordine tra le antiche carte per non travisarne il senso, ma a leggerle lasciandosi guidare da lui. Lo sforzo di parlare del secondo volto è tale che il Nostro si sveglia.

Anche stavolta il narrante ricorda frasi del nonno sul sogno familiare e il suo spirito muto, che infine avrebbe potuto parlare; mentre un appunto del cugino, ricordando il fallimento di cercatori come lui, a cui mai il granato è apparso in sogno, lascia auspici di speranza. “[…] fra noi tutti, stirpe di John Dee, a chi parlò Bafometto?”: e proprio quello, ricorda, è il nome sussurratogli dal nonno. Il simbolo travisato dei Templari… Ma deve interrompere le riflessioni per l’arrivo di Lipotin: Stroganov è morente di tisi, gli occorre del denaro per una fine meno angosciosa, e Lipotin reca con sé un astuccio d’argento con chiusura a segreto, ultimo bene rimasto all’amico per un acquisto pietoso. Il Nostro lo compra, ma poi non riesce ad aprirlo.

Inizia a questo punto a trascrivere i fogli di Dee appunto nell’ordine in cui gli vengono tra le mani. Il primo documento (1550) è di un agente segreto che sorveglia il sospetto Dee per conto del famigerato vescovo di Londra Bonner, detto il Sanguinario (Edmund Bonner, c. 1500-1569, detto Bloody Bonner per le persecuzioni di eretici sotto Maria Tudor); ma in questo caso fornisce informazioni sui ribelli attivi in Galles – chiamati Ravenheads, dal simbolo alchemico della testa di corvo – e il loro capo Bartlett Green per i quali la Vergine sarebbe “una creatura o una subemanazione della suprema divinità, un’arcidiavola, un idolo che egli chiama ‘Isais la nera’”. L’agente esprime la convinzione che al di sopra di Green vi sia un capo occulto dei ribelli, forse proprio Dee. Il saccheggio da parte dei ribelli della veneratissima tomba di san Dunstano di Brederock (intende Baltonsborough?) non è stato punito dal Cielo e un losco moscovita dall’aria di tartaro, tale Mascee, avrebbe addirittura sottratto alla cripta profanata di Dunstano due sfere d’avorio, una bianca e l’altra rossa, di probabile rarità. L’agente si è anche impadronito di una lettera del precettore della quattordicenne principessa Elisabetta (la futura grande regina), dove emergerebbe che è divenuta più tranquilla che da ragazzina – non maltratta più compagne e damigelle, non squarta sorci e rospi – e si dedica a preghiera e studio. Mostra tuttavia comportamenti impropri: la giovanissima Lady Ellinor lamenta che “la principessa, giocando, l’afferri sovente con un tale ardore da provocarle lividi sulle parti femminili”, e ha condotto una caccia nella brughiera come “fossero dannate Amazzoni pagane!”. Ha anche fatto visita a una vecchia strega nella foresta di Uxbridge per strapparle un vaticinio sulla sua futura vita da regina: ne ha ricevuto una pozione (un filtro d’amore?) e un testo di magia erotica su pergamena accluso alla missiva. Una successiva annotazione (sempre 1550) riporta la cattura di Bartlett Green e la sconfitta della sua banda.

Inizia a questo punto a trascrivere i fogli di Dee appunto nell’ordine in cui gli vengono tra le mani. Il primo documento (1550) è di un agente segreto che sorveglia il sospetto Dee per conto del famigerato vescovo di Londra Bonner, detto il Sanguinario (Edmund Bonner, c. 1500-1569, detto Bloody Bonner per le persecuzioni di eretici sotto Maria Tudor); ma in questo caso fornisce informazioni sui ribelli attivi in Galles – chiamati Ravenheads, dal simbolo alchemico della testa di corvo – e il loro capo Bartlett Green per i quali la Vergine sarebbe “una creatura o una subemanazione della suprema divinità, un’arcidiavola, un idolo che egli chiama ‘Isais la nera’”. L’agente esprime la convinzione che al di sopra di Green vi sia un capo occulto dei ribelli, forse proprio Dee. Il saccheggio da parte dei ribelli della veneratissima tomba di san Dunstano di Brederock (intende Baltonsborough?) non è stato punito dal Cielo e un losco moscovita dall’aria di tartaro, tale Mascee, avrebbe addirittura sottratto alla cripta profanata di Dunstano due sfere d’avorio, una bianca e l’altra rossa, di probabile rarità. L’agente si è anche impadronito di una lettera del precettore della quattordicenne principessa Elisabetta (la futura grande regina), dove emergerebbe che è divenuta più tranquilla che da ragazzina – non maltratta più compagne e damigelle, non squarta sorci e rospi – e si dedica a preghiera e studio. Mostra tuttavia comportamenti impropri: la giovanissima Lady Ellinor lamenta che “la principessa, giocando, l’afferri sovente con un tale ardore da provocarle lividi sulle parti femminili”, e ha condotto una caccia nella brughiera come “fossero dannate Amazzoni pagane!”. Ha anche fatto visita a una vecchia strega nella foresta di Uxbridge per strapparle un vaticinio sulla sua futura vita da regina: ne ha ricevuto una pozione (un filtro d’amore?) e un testo di magia erotica su pergamena accluso alla missiva. Una successiva annotazione (sempre 1550) riporta la cattura di Bartlett Green e la sconfitta della sua banda.

Il successivo fascicolo contiene il diario dell’antenato Dee, a partire dal 1549, a partire dalla sua nomina a magister, dopo la baldoria del festeggiamento. Percepisce profeticamente che i suoi discendenti regnaranno sull’Inghilterra. Vedendo la sua immagine stravolta in uno specchio, ancora stordito si arrabbia, poi la blandisce… Ma a un tratto il riflesso scandisce le parole:

…io non riposerò, né avrò tregua fino a che non avrò assoggettato le coste della Groenlandia oltre le quali risplende la luce del Nord; fino a che non avrò posto piede in Groenlandia ed essa non sarà asservita al mio potere. Colui al quale la Groenlandia sarà data in feudo, possiederà il regno al di là dei mari, e la corona dell’Anglia Angelica.

(In effetti John Dee, di origine gallese, figlio di un cortigiano di Enrico VIII, riteneva di discendere da Rhodri ap Merfyn, noto come Rhodri Mawr, cioè il Grande, antico re gallese negli anni 844-878). Poi dallo specchio parte un raggio che colpisce lui, e dopo di lui colpirà i discendenti. Il diario prosegue tra perplesse riflessioni – vorrebbe avvicinare Elisabetta, i cui fratello e sorella (poi più noti come Edoardo VI e Maria la Sanguinaria) sono malati e moriranno presto; riceve dall’Olanda la mappa della Groenlandia disegnata dall’amico Mercatore (Gerhard Kremer, alla latina Gerardus Mercator, 1512-1594); desidererebbe parlare con il moscovita Mascee, e quello piomba inopinatamente da lui, facendogli correre grossi rischi col vescovo Bonner… Gli mostra anche due misteriose bilie d’avorio (sappiamo che sono state predate dalla cripta di san Dunstano), che Dee gli compra senza capirne l’origine – ma che alla fine gli suscitano un orrore misterioso e le getta dalla finestra. Per contro, Dee gli chiede un filtro d’amore e fortuna, e gli lascia il necessario (sangue, saliva, capelli…) per procurarglielo. Il problema è che sempre più è preso da pensieri d’amore per (nientemeno) la principessa Elisabetta, che finora gli era stata indifferente – ma fortunosamente, prima che Lady Ellinor glielo strappi dalle mani, lei beve il filtro d’amore. Intanto a preoccupare Dee sono le gesta dei Ravenheads – che un po’ imprudentemente ha sostenuto anche con denaro –, e non gli resta che confidare nei riformati, che il Lord Protettore (per le cronache, Edward Seymour, I duca di Somerset) dovrebbe tutelare. Ma il giorno di Pasqua 1549 uno sconosciuto si presenta da Dee per avvertirlo: è tempo che sparisca, “La situazione non è favorevole” e il “traguardo è rinviato”, la sola via sicura è “quella che va oltremare” – ma la guardia al portone non ha visto entrare nessuno in carne e ossa…

(In effetti John Dee, di origine gallese, figlio di un cortigiano di Enrico VIII, riteneva di discendere da Rhodri ap Merfyn, noto come Rhodri Mawr, cioè il Grande, antico re gallese negli anni 844-878). Poi dallo specchio parte un raggio che colpisce lui, e dopo di lui colpirà i discendenti. Il diario prosegue tra perplesse riflessioni – vorrebbe avvicinare Elisabetta, i cui fratello e sorella (poi più noti come Edoardo VI e Maria la Sanguinaria) sono malati e moriranno presto; riceve dall’Olanda la mappa della Groenlandia disegnata dall’amico Mercatore (Gerhard Kremer, alla latina Gerardus Mercator, 1512-1594); desidererebbe parlare con il moscovita Mascee, e quello piomba inopinatamente da lui, facendogli correre grossi rischi col vescovo Bonner… Gli mostra anche due misteriose bilie d’avorio (sappiamo che sono state predate dalla cripta di san Dunstano), che Dee gli compra senza capirne l’origine – ma che alla fine gli suscitano un orrore misterioso e le getta dalla finestra. Per contro, Dee gli chiede un filtro d’amore e fortuna, e gli lascia il necessario (sangue, saliva, capelli…) per procurarglielo. Il problema è che sempre più è preso da pensieri d’amore per (nientemeno) la principessa Elisabetta, che finora gli era stata indifferente – ma fortunosamente, prima che Lady Ellinor glielo strappi dalle mani, lei beve il filtro d’amore. Intanto a preoccupare Dee sono le gesta dei Ravenheads – che un po’ imprudentemente ha sostenuto anche con denaro –, e non gli resta che confidare nei riformati, che il Lord Protettore (per le cronache, Edward Seymour, I duca di Somerset) dovrebbe tutelare. Ma il giorno di Pasqua 1549 uno sconosciuto si presenta da Dee per avvertirlo: è tempo che sparisca, “La situazione non è favorevole” e il “traguardo è rinviato”, la sola via sicura è “quella che va oltremare” – ma la guardia al portone non ha visto entrare nessuno in carne e ossa…

Dee non vorrebbe fuggire per non abbandonare Elisabetta, ma ormai i nemici battono al portone: e una nota di John Roger spiega che poi Dee è stato arrestato. Segue una comunicazione a Bonner del capitano Perkins che riferisce della cattura: nella stanza non sono stati trovati scritti compromettenti, ma per buona misura Dee è stato tradotto a Londra, nella Torre.

Però mentre il narrante legge, gli giunge un messaggio di Lipotin: l’amico Stroganov sta meglio e lo ringrazia, ma lo prega – per un motivo non chiaro al latore del messaggio – di porre l’asticcio d’argento nel modo più preciso possibile “nella direzione del meridiano locale, vale a dire in modo che la fascia longitudinale […] corra parallela al meridiano”. Il Nostro cerca di ottemperare, col risultato che ora l’intera stanza gli pare storta. D’altronde gli appunti gli lasciano la sensazione stranita di poter essere lui stesso un’immagine riflessa di Dee, fino a suggerirgli l’esclamazione, solita all’antenato, “per il pozzo di san Patrizio” (in riferimento a quello leggendario aperto fino all’abisso, che purificherebbe o arderebbe vivo chi vi entri a seconda della sua natura).

Tra le carte trova poi un libretto antico bruciacchiato, con la scritta “Da bruciare non appena Isais la nera si affaccia dalla luna calante. Per la salvezza della tua anima, non esitare, brucia!”. Nel libretto trova un diario di Dee datato 1553, che parla della Scarpa d’argento di Bartlett Green, profetizza ai discendenti di finire nella polvere se per leggerezza non vedranno il male e riprende la storia dove interrotta, nel 1549. Tratto in arresto in nome del re bambino Edoardo, Dee è però riuscito a nascondere appena in tempo le sue carte: chiuso in una cella quasi sotterranea, vi trova appeso Bartlett Green a una croce di san Patrizio. Quando finalmente lo tirano giù, l’omone tranquillizza Dee, preoccupatissimo che possa emergere il proprio coinvolgimento coi ribelli, e gli rivela alcuni arcani (anche se il testo è reso frammentario dalle bruciature).

Dee sappia d’essere “segnato col segno degli Augusti Viventi, degli invisibili”: dunque stia sereno ché Green non lo tradirà. Il padre di questo era un prete fanatico e vigliacco che lo costringeva a pregare nelle notti gelide: col risultato che il ragazzo aveva preso a nutrire ostilità verso Dio, a pregare al contrario – in direzione della Madre Terra, non del Cielo – e quando il padre, scopertolo, aveva fatto per ammazzarlo, lui era stato più rapido e l’aveva abbattuto. Divenuto suonatore ambulante, riproponeva quelle melodie al contrario: ma un giorno era stato bloccato da un pastore misterioso dall’aria sinistra. Le bruciature del manoscritto impediscono al narrante di entrare nei dettagli, ma una terza mano ha appuntato con inchiostro rosso un invito a non procedere oltre nella lettura in assenza della capacità di controllare il proprio cuore. E dopo altri fogli danneggiati, seguono cenni alle rivelazioni del pastore a Green sul culto di un’antica divinità tenebrosa, gli influssi della luna e l’orrendo rituale scozzese del taghairm, attraverso sacrifici di gatti neri e stati alterati di coscienza. Grazie al rito, Green ha superato il desiderio carnale, avendo trovato e accolto in sé la propria controparte femminile, e ricevuto la Scarpa d’argento che libera da ogni paura chi la calza. Starebbe per mostrarla, ma avverte odore di pantera e si ferma.

Il narrante si accorge a quel punto di non aver intrapreso liberamente la lettura degli appunti del cugino, ma obbedendo agli ordini di Giano/Bafometto… però il suo lavoro viene interrotto dall’ingresso di una dama “alta ed esile, vestita di un abito scuro e sfavillante” con l’aria del gran mondo. Come se misteriosamente carte e vita si fondessero, ecco la pantera evocata, che, scusandosi con accento slavo, si presenta chiedendo un favore: il suo biglietto da visita, non è chiaro come, è già lì accanto all’astuccio russo di Lipotin. Reca il nome Assja Chotokalungin con corona principesca, plausibilmente circassa del Caucaso. Spiega che Lipotin è un vecchio conoscente, ha riordinato le collezioni di suo padre a Ekaterinodar e ha fatto nascere in lei l’amore per gli oggetti belli. Cerca dunque di farsi cedere – pare proprio una pantera pronta al balzo – una certa punta di lancia che il narrante possiederebbe. Lui – completamente sedotto e imbarazzato – spiega di non possedere un simile oggetto, ma lei sorride, già convinta che lo otterrà in dono. Promette di tornare e scompare, lasciando il suo profumo a saturare la stanza.

Il narrante va a trovare Lipotin, trovando però chiusa la bottega. Sulla saracinesca c’è la scritta “partito”. Una vicina conferma, un amico è morto – Stroganoff, deduce il Nostro – e Lipotin deve mettere ordine tra le sue cose. Il narrante vorrebbe confrontarsi sulla faccenda della punta di lancia e così soddisfare la seducente principessa… ma ha come la sensazione che con Lipotin della faccenda abbiano parlato, magari a lungo, magari cent’anni prima. Tornando sotto la luna, ha persino l’impressione che la principessa fluttui nella sua direzione… da quando si dedica alle carte del cugino vive esperienze strane. E quella notte fa curiosi sogni, in cui il nonno evoca il “cerchio” e la “lancia”, e “l’altro volto” lo mette in guardia (da cosa?). L’indomani prosegue dunque lo studio delle carte di Dee.

Il terribile Bonner vescovo di Londra entra nella cella dei due prigionieri. Ordina a Green di alzarsi, e quello gli risponde per le rime: rifiuta l’offerta di ravvedersi e confessarsi per aver salva la vita, e sa ben simulare di non conoscere Dee. Alla prospettiva di essere torturato con il serrapollici, si tronca il dito con un morso e lo sputa in faccia al vescovo, vomitandogli addosso una sequela di frasi irriferibili. Irridendo sulla sorte mite ma grottesca che gli avrebbe riservato nell’aldilà… poi, quando il vescovo ordina di afferrarlo, fa retrocedere le guardie con la Scarpa d’argento donatogli dalla Grande Madre Isais, cioè il piede mutilato dalla lebbra. Alla fine guardie e vescovo fuggono lanciando minacce, ma Dee – cui sono state promesse le fiamme – è preoccupatissimo. Green lo tranquillizza e a quel punto Dee gli si avvicina senza timore della lebbra, facendolo intenerire: Green chiarisce di aver fatto il possibile per salvarlo non per affetto, bensì per quanto sa di lui, “il giovinetto coronato di quest’epoca” cui è destinata la corona della “Terra verde” e atteso dalla “signora dei Tre Regni”. Conosce la strega Zeire di Uxbridge, il moscovita Mascee – un profittatore – e prende a raccontargli dove Dee stesso abbia nascosto le sue carte segrete, come l’avesse visto coi suoi occhi; ma il proprio tempo è compiuto, spiega Green, perché sta entrando nel trentatreesimo anno della vita. Dona a Dee uno dei suoi pochissimi beni terreni, un dodecaedro di carbon fossile… Il narrante ha la sensazione che il manoscritto sia stato danneggiato proprio da Dee.

Green è stato condotto al rogo, Dee è in cella. Lo prelevano per farlo assistere all’esecuzione e tentare di farlo tradire, ma il compagno sale sulla catasta gioioso di divenire sposo della Grande Madre. Deride ancora il vescovo, ne mette in piazza i segreti più imbarazzanti e non mostra di soffrire al lento gocciolare su di lui di pece e zolfo approntato dagli aguzzini come una crudele corona incombente, mentre il legno umido arde più lento. Mentre scompare tra fiamme e fumo, Geen riesce ancora a cantare un inno spaventoso e allegro alla Madre Isais: e nel raccapriccio degli astanti, terrorizzato da quel nemico che non teme la sofferenza fisica, Bonner pare uno spettro. Tanto più che a un tratto, come promesso dal condannato, una goccia di zolfo rovente vortica fin sulla testa dello sconvolto ecclesiastico. Riportato in cella, Dee vede apparirgli Green in buona salute: non un fantasma da un altro mondo,

Green è stato condotto al rogo, Dee è in cella. Lo prelevano per farlo assistere all’esecuzione e tentare di farlo tradire, ma il compagno sale sulla catasta gioioso di divenire sposo della Grande Madre. Deride ancora il vescovo, ne mette in piazza i segreti più imbarazzanti e non mostra di soffrire al lento gocciolare su di lui di pece e zolfo approntato dagli aguzzini come una crudele corona incombente, mentre il legno umido arde più lento. Mentre scompare tra fiamme e fumo, Geen riesce ancora a cantare un inno spaventoso e allegro alla Madre Isais: e nel raccapriccio degli astanti, terrorizzato da quel nemico che non teme la sofferenza fisica, Bonner pare uno spettro. Tanto più che a un tratto, come promesso dal condannato, una goccia di zolfo rovente vortica fin sulla testa dello sconvolto ecclesiastico. Riportato in cella, Dee vede apparirgli Green in buona salute: non un fantasma da un altro mondo,

bensì proprio da questo, di cui egli abitava ora l’altra faccia: non si trattava di un Aldilà, perché nella vita c’è un solo e unico mondo, il quale tuttavia presenta numerosi – anzi innumerevoli – aspetti e fenditure, e certo, ora, il suo era un po’ diverso dal mio.

Gli rivela poi che all’alba sarà libero, e alla sua perplessità ribatte: “Fratello Dee, sei un pazzo. Guardi il sole e neghi l’occhio!”. E in quella e successive visite lo richiama alla conquista della Groenlandia come meta prioritaria: mentre il pezzo di cristallo di carbone che gli aveva donato in precedenza svela a Dee strani effetti, con immagini che a noi richiamano abbastanza chiaramente il primo cinema:

sulla superficie levigata si disegnò nitidamente il contorno di un’immagine, dapprima minuscola, simile a un gioco di gnomi nel chiarore lunare, osservato di nascosto da uno spioncino. Ben presto tuttavia le immagini sembrarono crescere, dilatarsi e proiettarsi in avanti e quel che vidi divenne… illimitato, eppure così vivo e diabolicamente reale come se io stesso ne facessi parte.

Inserito nel diario mutilo c’è poi un frammento di lettera da cui emerge che Dee è stato rilasciato per ordine di Elisabetta, tramite Robert Dudley futuro conte di Leicester e un documento falsificato che lo strappa a Bonner.

Il diario di Dee prosegue ricordando come il rilascio sia avvenuto – come annunciato da Green – quel mattino stesso e Dudley gli abbia trovato un rifugio sicuro. Bonner dovrà confrontarsi quella notte con Green e lo troveranno svenuto…

Si chiude così il testo di Dee sulla Scarpa d’argento di Green.

Il narrante si concede comunque un paio di giorni per snebbiarsi, sia pure continuando a pensare a Dee e sentendosi come lui. Tornando a casa, s’imbatte in Lipotin che gli parla della morte del barone Stroganov e, a domanda del Nostro, chiarisce di avergli davvero venduto l’arma bramata dalla principessa… ma di averlo fatto in una vita precedente. Comunque la principessa capirebbe, la Russia è giovane e insieme vecchissima, i russi “appartengono […] completamente al diavolo. Del reso tutto fa parte di un unico mondo” e comunque la più antica delle cose che l’antiquario maneggia è lui stesso. In realtà si chiama Mascee… e il Nostro sobbalza. Lipotin sa che lui è entrato in possesso di un fondo legato a John Dee, che conosceva appunto un Mascee: lui potrebbe essere un discendente… Ma se l’erede di Dee è “semplicemente immortale”, quello di Mascee – o semplicemente Lipotin – è eterno. Poi l’antiquario se ne va, lasciando l’interlocutore interdetto.

(14-continua)