di Marco Codebò

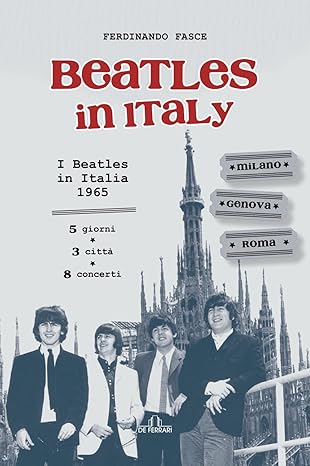

Ferdinando Fasce, Beatles in Italy:De Ferrari, pp. 148, eur0 14,90 stampa

Ferdinando Fasce, Beatles in Italy:De Ferrari, pp. 148, eur0 14,90 stampa

Nel suo Beatles in Italy, Ferdinando Fasce compie un viaggio a ritroso nel tempo. Lo fa nel senso, ovvio, di narrare un evento del passato, la tournée dei Beatles in Italia nel giugno 1965. Ma lo fa, soprattutto, perché quel racconto è una sonda calata nel mezzo della cultura e del costume italiani degli anni Sessanta.

Nell’estate del 1965 i quattro di Liverpool sono al vertice del successo. In patria come negli Stati Uniti guidano le classifiche di vendita dei dischi e riempiono di spettatori i locali dove si esibiscono dal vivo. Il tour italiano è parte di una serie di esibizioni nell’Europa mediterranea, Francia, Italia e Spagna, che nei piani di Brian Epstein, il manager dei fab four, dovranno allargare il mercato della band oltre i confini dell’anglofonia. Ma in quel tempo il fenomeno Beatles fa sentire i suoi effetti ben al di là della sfera puramente musicale, come si può verificare dalla popolarità, in tutto il mondo, del taglio di capelli da loro adottato. Detta appunto “alla Beatles”, quell’acconciatura è simbolo sì di identificazione con la band, ma anche e soprattutto segno che “the times they are a-changin’, come l’anno prima aveva cantato Bob Dylan.

La forza iconica dei capelli “alla Beatles” e l’adorazione di cui sono oggetto da parte dei fan segnalano l’esistenza di un mondo giovanile che possiede valori suoi ed è in grado di diffonderli con strumenti sconosciuti a chi ne sta fuori. Nella puntuale sintesi di Fasce, i “Beatles partecipano del continuo, libero, giocoso sconfinamento che caratterizza con crescente intensità, in un impulso diffuso al rifiuto delle convenzioni e degli steccati, il decennio. È una circolazione senza precedenti di persone, esperienze e idee. […] È questo ciò che di più genuinamente esplosivo la band condivide con anni di grandi fermenti di liberazione e abbattimento di muri e barriere di ogni tipo” (p. 19).

Il filo conduttore di Beatles in Italy è il racconto del mancato incontro fra i quattro di Liverpool, che vivono felicemente al di là degli steccati menzionati da Fasce, e i rappresentanti “ufficiali” della cultura italiana, giornalisti, critici musicali, scrittori, che si tengono con attenzione al di qua di quelle barriere. In mezzo, un’entità ancora misteriosa, la gioventù italiana. Applicando un metodo perfezionato durante la scrittura di La musica nel tempo. Una storia dei Beatles (2018), pubblicato da Einaudi, Fasce spiega il mondo giovanile italiano della metà degli anni Sessanta attraverso una coordinata serie di dettagli materiali. Si tratta, ogni volta, di punti d’incontro tra tecnica e cultura, con quest’ultima a inverarsi tanto in oggetti di uso comune quanto in determinate pratiche sociali. In Italia, tra i primi, spiccano i juke box, “in nemmeno un decennio cresciuti da 500 a 20.000 unità”, e le radio a transistor, “nel 1965 nelle mani di tre ragazzi su cinque” (p. 27). Tra le seconde, oltre al massiccio acquisto di dischi da parte dei giovani (la metà dei 30 milioni venduti nel 1965), si segnalano tre novità emerse fra il 1962 e il 1965: l’incontrarsi dei giovani in locali a loro esclusivamente destinati, pratica a cui dà il via l’apertura a Roma del Piper, i raduni musicali organizzati da Ciao amici e, infine, l’organizzazione del Cantagiro, una gara canora a tappe in giro per la provincia italiana. Nel giugno del 1965, “il tour dei Beatles riassume in sé tutte e tre queste forme di spettacolo” (p. 36).

Fasce descrive con la massima precisione gli elementi logistici, economici e comunicativi che fanno da contesto alle esibizioni musicali dei fab four in Italia. Così, dopo aver ricordato come, a fronte delle 1.000 lire del biglietto più economico per vedere i Beatles a Milano, il reddito familiare mensile non superasse le 85.000 lire, Fasce passa a informarci dei luoghi, degli orari e dei presentatori dei vari eventi, nonché dei musicisti incaricati di scaldare l’uditorio prima dell’esibizione dei quattro di Liverpool (p. 46). Fra questi spicca per fama il ventiseienne Peppino Faiella, in arte Peppino di Capri. Ma tutto questo è solo contorno. I veri protagonisti del racconto sono i fan, tipi umani fino ad allora sconosciuti in Italia e in possesso di tratti antropologici sorprendenti, inquietanti per la stampa. Natalia Aspesi scrive di “un beatle fan milanese medio milanese maschile ‘fra i 12 e 17 anni, poco incline alla pulizia personale […] sempre ricoperto di capelli col taglio ispirato a quello dei grandi maestri di Liverpool’” (p, 55). Ma a Genova sono invece le ragazze a distinguersi, protagoniste di “una sfida al mondo adulto, e per vie più sottili e complesse, alla maschilità” (p. 98). Di questa doppia provocazione sembrano essere coscienti i poliziotti, quando “intimano ai loro vicini maschi: ‘tenetele d’occhio perché le portiamo via’” (ibidem). Il rilievo che il protagonismo dei fan assume in Beatles in Italy è confermato da una sezione del libro che potremmo intitolare “Sessant’anni dopo”. Si tratta di una serie di interviste, condotte ai giorni nostri, a spettatori e spettatrici del concerto serale genovese del 1965.

Assegnare un ruolo di primo piano alle reazioni e ai ricordi dei fan assume un’importanza cruciale in Beatles in Italy, perché permette al testo, da una parte di esplorare i comportamenti della gioventù italiana e accertarne la posizione nel già citato decennio del rifiuto di convenzioni e steccati e dall’altra di verificare l’incapacità della cultura “alta” di comprenderli. È una questione di stampa e giornalisti. Tutte le testate italiane, dalle vette del Corriere della Sera fino a un’assoluta novità come il settimanale per giovani Ciao amici, seguono la tournée dei fab four. Lo fanno dai giorni dell’attesa, verso metà giugno, fino al bilancio conclusivo del tour a fine mese, passando per la cronaca delle varie esibizioni fra il 24 e il 28. Momenti chiave nel lavoro dei giornalisti sono le conferenze stampa dei Beatles, occasioni in cui l’ironia dei quattro si incrocia con la saccenza dei reporter italiani: “si scivola sul difficile” commenta l’inviato del Corsera davanti al “chi è?” con cui John Lennon risponde al nome del poeta russo Evgenij Evtušenko (p. 52).

Assegnare un ruolo di primo piano alle reazioni e ai ricordi dei fan assume un’importanza cruciale in Beatles in Italy, perché permette al testo, da una parte di esplorare i comportamenti della gioventù italiana e accertarne la posizione nel già citato decennio del rifiuto di convenzioni e steccati e dall’altra di verificare l’incapacità della cultura “alta” di comprenderli. È una questione di stampa e giornalisti. Tutte le testate italiane, dalle vette del Corriere della Sera fino a un’assoluta novità come il settimanale per giovani Ciao amici, seguono la tournée dei fab four. Lo fanno dai giorni dell’attesa, verso metà giugno, fino al bilancio conclusivo del tour a fine mese, passando per la cronaca delle varie esibizioni fra il 24 e il 28. Momenti chiave nel lavoro dei giornalisti sono le conferenze stampa dei Beatles, occasioni in cui l’ironia dei quattro si incrocia con la saccenza dei reporter italiani: “si scivola sul difficile” commenta l’inviato del Corsera davanti al “chi è?” con cui John Lennon risponde al nome del poeta russo Evgenij Evtušenko (p. 52).

Le aspettative nascoste con cui la stampa italiana si era avvicinata alla tourné italiana dei Beatles emergono con chiarezza quando si tratta di tirare il bilancio, in termini di successo di pubblico, degli otto concerti: sono andati bene o male? Le risposte tendono in netta maggioranza al negativo: “Milano ha ridimensionato i Beatles”, “Bravi i Beatles al Palasport ma la folla non è impazzita”, “Palazzo dello Sport semideserto” e “Roma ha snobbato i Beatles” (pp. 85, 92, 95, 109). In realtà il bicchiere avrebbe dovuto risultare mezzo pieno. Il bilancio finale della trasferta in Italia dice che è stata venduta “la metà dei biglietti disponibili” (124). Quel che però interessa alla stampa è che fra i Beatles e la gioventù italiana ci sia stato il minor contagio possibile e che ragazze e ragazzi girino pagina il più in fretta possibile. La festa è finita insomma. Ed è importante che sia anche mezza fallita. Di qui la soddisfazione di notare “che ‘sugli spalti del Vigorelli c’erano parecchie chiazze grige’”, come si legge sul genovese Corriere Mercantile (p. 86); oppure di sapere, scrive Enzo Rava sul romano Paese Sera, che al teatro Adriano, a Roma, “la prima impressione per chi si affaccia dentro è quella di ‘un vuoto desolante’” (p. 114).

Dalle pagine dei giornali italiani del giugno 1965 emerge un’Italia adulta del tutto provinciale, tutta tesa a tener fuori lo straniero dall’immaginario della gioventù di casa. Milano ha ridotto i Beatles, si legge sul genovese Secolo XIX, “a quello che sono, un fenomeno anglosassone, una spinta all’evasione per popoli introversi e complessati quali sono appunto gli anglosassoni”. Meglio allora archiviare il più in fretta possibile la tournée. “I Beatles sono divertenti”, scrive Domenico Bartoli su Epoca, ma “i giovani devono ricordarsi che ‘lo studio è il lavoro’ dei ragazzi, ‘i quali devono imparare che senza fatica non si va avanti” (p. 126). Insomma i tempi non stanno cambiando, tutt’altro: i giovani in Italia continuano a essere dei minorenni incapaci di conoscere se stessi e il mondo, di immaginare una realtà diversa da quella dei genitori, di dedicarsi a qualcosa di differente da uno studio matto e disperatissimo. O forse non era così? Perché le reazioni degli opinionisti italiani a otto concerti frequentati in tutto da 47.000 spettatori – meno, in quel tempo, dei paganti in un incontro calcistico di cartello in serie A– segnalano una preoccupazione nascosta, capace di esprimersi solo per via di luoghi comuni, e tuttavia reale. È il disagio, appunto, che ai giornalisti viene dall’intuire che dietro alla popolarità dei Beatles c’è dell’altro: un’inafferrabile inquietudine giovanile, un malessere che fino a ieri stava là, fuori dai confini, ma che oggi, chissà, agita anche i ragazzi e le ragazze della Penisola.

A leggere i giornali del tempo, nulla di particolarmente eversivo accade durante i concerti dei Beatles nel giugno 1965: solo urla di fan, danze frenetiche in mezzo al pubblico , qualche svenimento. Anche il prezzo dei biglietti non viene mai contestato, né vengono organizzati tentativi di entrare gratis. E dando un’occhiata all’universo giovanile italiano del tempo, in senso più largo, non vi si rivengono pratiche esplicite della ribellione, come le comuni dalle convivenze indecifrabili o i cortei militanti del decennio successivo. Ma in quell’estate beatlesiana, messa lì esattamente a metà strada fra Piazza Statuto (1962) e Valle Giulia (1968), qualcosa doveva bollire sotto il coperchio del conformismo. Allora, forse, il nervosismo con cui la grande stampa segue i concerti dei Beatles rivela un’inespressa percezione sia delle fratture profonde che percorrono la società italiana del tempo sia dei nuovi allineamenti lungo i quali si stanno aggregando soggetti sociali chiave. Tutti fenomeni incomprensibili per chi li guardasse da fuori, rimanesse chiuso nella sfera musicale e trattasse i Beatles come quattro musicisti puri e semplici. Il merito di Fasce in Beatles in Italy, allora, è di averci fatti vivere quella tournée senza sciorninarci dati statistici, riflessioni sociologiche, o letture di pentagrammi, ma accompagnandoci a fare esperienza diretta dei fatti, da un albergo a un palasport, da una conferenza stampa a un concerto. Col risultato di mostrarci la maniera strana e imprevedibile con cui avanza la storia: perché Peppino di Capri condivideva il palcoscenico di John Lennon, ma i tempi stavano cambiando per davvero.