di Giorgio Bona

Non entriamo nel merito alla guerra Russia-Ucraina se non per riportare un dato degli effetti più drammatici: 234.000 uomini uccisi dall’inizio del conflitto senza contare le vittime civili. È un dato che ci fa ben pensare sulle inevitabili conseguenze che sta generando. Una guerra non rappresenta soltanto una seria minaccia alla stabilità dei paesi coinvolti, ma ha effetti collaterali che coinvolgono persone estranee e non belligeranti con seri rischi sulla sopravvivenza: diffusione della fame, impoverimento, migrazioni in cerca di rifugio; e sull’ambiente: degrado e inquinamento.

Non entriamo nel merito alla guerra Russia-Ucraina se non per riportare un dato degli effetti più drammatici: 234.000 uomini uccisi dall’inizio del conflitto senza contare le vittime civili. È un dato che ci fa ben pensare sulle inevitabili conseguenze che sta generando. Una guerra non rappresenta soltanto una seria minaccia alla stabilità dei paesi coinvolti, ma ha effetti collaterali che coinvolgono persone estranee e non belligeranti con seri rischi sulla sopravvivenza: diffusione della fame, impoverimento, migrazioni in cerca di rifugio; e sull’ambiente: degrado e inquinamento.

Una guerra che nelle sue dinamiche mostra analogie con quella del 1944 nella contesa tra Russia e Finlandia. Ecco molto in sintesi la ricostruzione di quei fatti.

Nel 1939 Stalin decise di riprendere i possedimenti che erano appartenuti alla Russia zarista e dopo una serie di negoziati con la Finlandia sulla cessione di alcuni territori, tutti falliti, i russi attaccarono. I russi erano molto più numerosi dei finnici ma la fama di questa guerra si propagò per la straordinaria resistenza di questi ultimi che riuscirono a tenere a bada la macchina sovietica per ber quattro mesi prima di arrendersi. L’Unione sovietica riprese i suoi territori e lasciò in pace la Finlandia che aveva evitato l’invasione e mantenuto l’indipendenza con una resistenza difensiva memorabile.

Ma non ci si fermò qui. Quando la Germania decise l’operazione Barbarossa cercò l’alleanza con la Finlandia di cui aveva bisogno per invadere l’Unione Sovietica da nord e la Finlandia si dichiarò parte del gioco.

Mentre nella prima fase fu la Russia il paese aggressore, in questo caso l’aggressione si verificò da parte della Finlandia insieme ai tedeschi e riuscirono a riconquistare i territori che avevano perduto: la Carelia, Ladoga e l’Istmo di Carelia. Ma la gloria ebbe una breve durata perché nel 1944 i russi scatenarono una controffensiva e i finlandesi persero tutti i territori che avevano riconquistato, riuscendo però a proteggere i propri confini. La Russia accettò la cessazione delle ostilità a condizione che la Finlandia interrompesse ogni rapporto con la Germania. Letteratura e cinema hanno esplorato i fondali di questa contesa portando a galla vicende inaspettate, storie incredibili.

Un grande contributo lo offre Kukushka, disertare non è reato, film di Aleksandr Rogožkin (Leningrado, 1949 – San Pietroburgo 2021) del 2002, ambientato durate gli scontri tra l’Armata Rossa e i nazisti nella Lapponia nel 1944, nella Penisola di Kola, in pieno territorio Sami. Finlandia 1944. L’esercito finlandese combatte contro l’Unione Sovietica accanto ai tedeschi.

Kukushka, che in russo significa cuculo, è il termine con cui i soldati dell’armata russa designavano i cecchini finlandesi.

Veikko (Ville Haapasalo) è un cecchino che cerca di disertare, mentre Ivan (Viktor Bychkov) è un soldato dell’Armata Rossa scampato per un soffio alla morte. Mentre l’armata rossa avanza, i finnici ritirandosi abbandonano Veikko incatenato a una roccia nella tundra dopo averlo accusato di tradimento e condannandolo a morte certa. A sua volta Ivan, tenente russo accusato di tradimento, deve essere processato. Durante il viaggio però la sua scorta viene massacrata da un’incursione aerea.

I due nemici, rispettivamente condannati a morte dai loro superiori per diserzione e tradimento, trovano entrambe rifugio nella fattoria di Anni (Anni-Kristiina Juuso), una vedova di guerra da oltre quattro anni che offre loro rifugio e ospitalità. I due, trovandosi a stretto contatto, impareranno a convivere.

Questo film spinge se non altro a ricordare che la guerra viene decisa dagli stati maggiori ma sul fronte ci sono i soldati, uomini del popolo. Un messaggio quanto mai pacifista, sobrio, a tratti malinconico che vuole lanciare un monito forte attraverso la storia, dove disertare non significa tradire ma dare un segnale contro quei poteri forti che hanno creato tali condizioni. Il tema è l’assurdità della guerra che viene superata da una sorta di convivenza tra i personaggi nonostante l’incapacità di comunicazione, perché parlano tutti lingue diverse: Veikko il finlandese, Ivan il russo e Anni il sami, una lingua uralica usata da minoranze norvegesi, finniche, svedesi e russe. Ognuno di loro quando inizia un monologo viene frainteso dagli altri e supererà queste barriere mettendo da parte le proprie identità nazionali. L’incomprensione linguistica permette loro di rivelarsi e di affrontare le problematiche della vita che il conflitto bellico ha generato in un ambiente selvaggio e terribile come la tundra e ancor di più metterà in discussione l’operato di una guerra inutile a tutti.

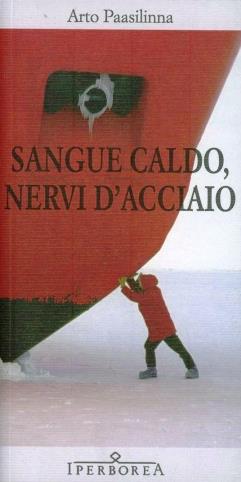

In letteratura un autore come Arto Paasilinna dona una vera e propria lezione di storia mettendo al centro della narrazione un eroe qualsiasi che rappresenta i pregi e i difetti di un popolo. Il titolo del libro, Sangue caldo, nervi d’acciaio (Iperborea, 2012) fa trasparire un certo tono di orgoglio nazionale che non traspare nelle sue pagine. Attraverso uno spaccato di vita che copre oltre un cinquantennio c’è la vicenda di uomini che hanno fatto la storia del paese ed è un’appassionante testimonianza su anni e fatti di tale storia durante il conflitto finnico-russo.

In letteratura un autore come Arto Paasilinna dona una vera e propria lezione di storia mettendo al centro della narrazione un eroe qualsiasi che rappresenta i pregi e i difetti di un popolo. Il titolo del libro, Sangue caldo, nervi d’acciaio (Iperborea, 2012) fa trasparire un certo tono di orgoglio nazionale che non traspare nelle sue pagine. Attraverso uno spaccato di vita che copre oltre un cinquantennio c’è la vicenda di uomini che hanno fatto la storia del paese ed è un’appassionante testimonianza su anni e fatti di tale storia durante il conflitto finnico-russo.

Un piacevole racconto che non rinuncia al ritmo dell’azione e mantiene il valore prezioso della memoria e di antichi legami familiari e nazionali. È una novità questo libro nelle opere di Arto Paasilinna, perché stavolta l’autore ha accantonato quell’aura di stravaganza che connotava i suoi scritti, per mostrare l’amore per la propria terra attraverso un romanzo storico con una trama realistica fino alla crudezza.

È il suo paese il coprotagonista della storia in uno dei periodi più drammatici, la Guerra d’Inverno attraverso una strampalata galleria di patrioti, anarchici e ribelli del quotidiano.

Anche contro la guerra in corso emergono durissime prese di posizione da parte di intellettuali e poeti: massimo esponente, Lev Rubinstein, colui che al ritorno delle sigarette Belomor, rimesse in commercio munite di filtro, definì il governo di Putin considerato socialismo dal volto umano “un gulag con il filtro”.

Lev Rubinstein, poeta e intellettuale russo, figura di spicco della cultura underground, padre del concettualismo russo è morto il 14 gennaio a Mosca, a 76 anni, dopo essere stato investito da un’auto pochi giorni prima, da un automobilista che non aveva rallentato davanti all’uomo che attraversava la strada. La sua morte nel secondo anno della catastrofe suona come un monito, lui che si era fatto promotore di una campagna antimilitarista.

La letteratura continua a mantenere una presa di posizione forte schierandosi contro la guerra e proprio per una poesia declamata a piena voce in una piazza a Mosca sotto la statua di Vladimir Majakovskij il poeta Artëm Kamardin è stato arrestato, picchiato, stuprato in casa mentre altri agenti minacciavano sua moglie nella stanza accanto, e poi condannato a sette anni di prigione.

Simile sorte quella toccata al suo collega Yegor Shtovba di soli 23 anni, condannato a passare cinque anni dietro le sbarre per l’intervento nella piazza dedicata al poeta simbolo della “rivoluzione tradita” che dal 1958 rappresenta nella capitale russa l’appuntamento di “poesia contro”.

L’arte in ogni sua forma non si tira indietro.