di Danilo Arona

“Apro la finestra e i demoni entrano dentro casa. Presumo che lo scopo della mia opera sia dar loro il benvenuto”.

“Apro la finestra e i demoni entrano dentro casa. Presumo che lo scopo della mia opera sia dar loro il benvenuto”.

Nel 1990 il cinema ci permise di scoprire Philip Ridley. A quel tempo pensato solo come regista cinematografico, una sorta di enfant prodige di appena ventisei anni, che inaugurava solennemente il decennio con un’opera disturbante e visceralmente gotica dal titolo accattivante e misterioso, The Reflecting Skin, tradotto in modo infedele ma calzante, in Riflessi sulla pelle. Pochi sfuggirono al fascino di quel grandioso metatesto ambientato nella solare quanto spettrale campagna dell’Idaho ai confini del Canada. Presumo che la sua intatta bellezza consista ancora nella sua indefinibilità, sospesa tra l’horror, la fiaba (nera) e il gotico puritano: un’atmosfera fiabesca e allucinata in cui Ridley ambientava il rito d’iniziazione alla vita del giovanissimo Seth, futuro “sacerdote al nero” che faceva esplodere rane, perseguitava una falsa vampira e parlava con i feti, mentre il mondo attorno gli propinava strani delitti, insostenibili suicidi con il supplemento graficamente straordinario di una misteriosa auto nera che si aggirava per i campi di mais alla ricerca di piccole vittime. In cotanto contenitore di ossessioni (generazionali e non, dal fungo atomico che “argenta la pelle” all’omofobia senza tempo), si sprecarono i riferimenti: un po’ Stephen King, molto David Lynch, persino la Flannery O’Connor di Wise Blood, portato sullo schermo con splendidi risultati da John Huston (La saggezza del sangue del ’79). Ma questo “american gothic” proveniva da un autore giovanissimo nato nell’East End di Londra e che fino a quel momento al cinema aveva regalato solo due corti, Visiting Mr. Beak e The Universe of Dermot Finn e la sceneggiatura di The Krays, ottimo e misconosciuto biopic noir di Peter Medak (I corvi, sempre del ’90, ma il titolo italico che traduce alla lettera il cognome di due fratelli banditi degli anni Sessanta è un delirio…). Bisognava quindi scendere sul pianeta Ridley con tutti gli strumenti del caso.

Il fatto è che ci piacerebbe, sul serio, che Philip Ridley fosse soltanto uomo di cinema. Scoperte, definizioni, rimandi, tutto sarebbe più alla luce. Invece, nel corso del tempo, la sua arte si è deframmentata in più di un rivolo: l’autore, delizioso, di racconti per bambini; il drammaturgo teatrale “orologiaio dell’Apocalisse” (urbana e planetaria); il fotografo d’avanguardia; il pittore; il poeta; lo scrittore che si rivolge a un pubblico adulto anche quando all’apparenza il mercato lo incasella come autore per “pubblico junior”; e l’uomo di cinema. Dispersione? No. Ridley è un artista a tutto tondo, fisiologicamente “contro”, gay come tanti dei suoi personaggi, gotico nel profondo nonché diabolico nocchiero di quel territorio, perennemente borderline, chiamato “fiaba nera”.

Ridley abita qui. Dove ha vissuto e prodotto Roald Dahl e dove vive tuttora Neil Gaiman. Ma non intendiamo qui definire la fiaba nera anche perché rischieremmo di scantonar rovinosamente: diciamo solo che, per quel che riguarda Ridley, i rimandi ci stanno – in Inghilterra c’è chi lo considera l’erede di Dahl sul fronte dei libri per ragazzi -, ma dai medesimi non bisogna farsi fuorviare. Quei déjà vu – Lynch, Tim Burton, Terry Gilliam, certo Neil Jordan e persino il Richard Kelly di Donnie Darko – è legittimo provarli, a patto di non dimenticarsi che stiamo guardando e maneggiando un prisma ologrammatico con lati e sguardi-maschere diversi a seconda del punto di osservazione, ma organico e coerente al suo interno in quanto a poetica. Occorre allora cercare un compendio in grado di riunire tutte le parole-chiave della sua poetica e forse i tredici racconti di Fenicotteri in orbita, anni fa rieditato da Salani, ci vengono incontro. Non prima però di avere ricordato il bizzarro percorso editoriale di questo lavoro che uscì in prima edizione per Mondadori in una collana “junior”, ingenerando il dubbio- mai risolto – se si fosse trattato di un momento coraggioso di politica editoriale da parte di Segrate o di una svista di qualche curatore. Abbiamo tra le mani infatti un lavoro corale, pur nella diversità anagrafica dei vari “io narranti”, dove la sensibilità dei diversi si scontra con una realtà inaccettabile, graficamente horror, in cui gli adulti altro non fanno che trasmettere ai ragazzi la loro indifferenza di fronte allo spettacolo planetario della Morte. Attraverso un purissimo linguaggio cinematografico (dialoghi pungenti e serrati, flashback e montaggi alternati), i giovani protagonisti, che anche da adulti si portano dentro nodi da sciogliere perché “dev’essermi successo qualcosa da piccolo”, si scontrano con un universo omofobico e intollerante, che incrudelisce con la stessa intensità nei confronti degli animali, dei più deboli e dei “fastidiosi”. Gli adulti hanno in serbo sempre shock per i ragazzi, li tradiscono tutte le volte che possono, all’interno di una grigia e claustrofobica apatia borghese che semplicemente rimuove la scoperta adolescenziale dell’omosessualità, dimostrando che la cultura liberal in Inghilterra è poco più di uno slogan. Questi ragazzi – che crescono in posti sbagliati e in famiglie sbagliate – devono lottare con tutte le loro forze per poter essere soltanto quello che sono.

E’ anche lo stesso tema di fondo del Ridley che scrive racconti per bambini. Kasper Whisky (Kasper nella città splendente), Poppy Pickesticks (Magia a Winegar Street) Dakota Rosé (Dakota dalle bianche dimore) e Zip Jingle (Zip e il carrello magico) sono piccoli guerrieri in universi urbani, spesso fatiscenti, da cui occorre affrancarsi per poter crescere. Bambini che lottano contro posti e tempi sbagliati. E quando perdono, che succede? Diventano Darkly Noon, ecco un destino per loro possibile. Nel secondo film di Ridley, datato 1995, The Passion of Darkly Noon, un giovane uomo dal nome e cognome che sono un vero programma (quelli del titolo) è ritrovato svenuto in un bosco e ospitato nella capanna, nel fitto della vegetazione, della bella e disinibita Callie: lui, figlio di integralisti cristiani con un senso fisico del peccato troppo spiccato e pressoché “biblico”, e lei, sensuale e selvatica come una vera “strega” d’altri tempi. L’incontro è fatale, destinato a un cruentissimo finale per nulla catartico, e non sbaglia chi ha letto nel personaggio di Darkly Noon l’evoluzione quasi naturale e simmetrica del piccolo Seth del primo film, un “sacerdote al nero” così ridotto dalle fobie sovrastrutturali del mondo al di là dei boschi, quasi un’inconsapevole anticipazione di The Village di Shyamalan. Per quanto poco visto, The Passion of Darkly Noon è stato uno dei film più “intitolati” in Italia (Il giorno del castigo al cinema, Passeggiata nel buio in un passaggio su RAI2 e Sinistre ossessioni in DVD), giusto per confermare che, quando si maneggia Philip Ridley, possono saltare i riferimenti e i tentativi di definizione. Di certo l’artista inglese guarda ancora al cuore nero e gotico dell’America, un paesaggio della mente post-New England, a metà strada tra Hawthorne e Steinbeck, un grande paese pericoloso e selvaggio al quale più di un personaggio di Fenicotteri in orbita sembra agognare. Per il terzo film, Heartless, sulla carta un horror dichiarato (ma con Ridley gli steccati non hanno proprio senso), il nostro ha rinunciato ai suggestivi set americani per ambientare la storia nello spazio natale che da sempre caratterizza i suoi racconti per l’infanzia, l’East End londinese: qui il giovane Jamie, un ragazzo “fuori posto” come tanti altri di Ridley, si convince che la madre non è stata assassinata, come potrebbe sembrare, da una gang di giovani delinquenti, ma da un’orda di demoni che infesta tutta Londra. Violenza urbana, possessione, solitudine, nevrosi e intolleranza: a Ridley servono al solito per parlare d’altro.

Alla caccia del senso ultimo della poetica di Ridley, quel che meglio funziona allo scopo è il testo della canzone, struggente e inquietante, cantata da P.J. Harvey sui titoli di coda di The Passion of Darkly Noon. Liriche scritte da Philip in persona, una sorta di purissima dichiarazione d’intenti. Il titolo: Who Will Love me Now?

In the forest lives a monster

he has done terrible things

so in the wood it’s hiding

And this is the song he sings

(Nella foresta vive un mostro

che ha fatto cose terribili

per questo si nasconde nel bosco.

E questa è la canzone che canta)

Who will love me now

Who will ever love me?

Who will say to me

You are my desire

I’ll set you free

(Chi mi ama adesso

Chi mai vuole amarmi adesso?

Chi mai vorrà dirmi:

Tu sei il mio desiderio

Ti lascio libero)

Who will forgive and

make me live again?

Who will bring me back

to the world again

to the world again?

(Chi vorrà perdonarmi e farmi rivivere?

Chi vorrà riportarmi indietro

di nuovo nel mondo

Di nuovo nel mondo?)

In the forest lives a monster

and he look so very much like me

is there someone hear me singing?

Please save me please rescue me

(Nella foresta vive un mostro

e ha un aspetto molto simile a me

C’é qualcuno che mi sente cantare?

Per favore salvatemi per favore trovatemi)

Who will love me now

Who will ever love me

Who will say to me

You are my desire

I’ll set you free

In verità non ci sarebbe proprio nulla da spiegare. Ma mi azzardo a spingere l’interpretazione sul fatto che quel mostro che vive da solo nella foresta – perché la società fuori dal bosco gli attribuisce cose terribili -, quel mostro che desidera solo che qualcuno lo ami, sia proprio Ridley in persona. Questo straordinario artista che non ha una vita facilissima in una Londra sempre più violenta e omofobica. Abbandonato dal suo editore storico (Faber & Faber) che si rifiutò di pubblicare il libro tratto da Mercury Fur, controverso dramma teatrale rappresentato anche in Italia al Belli di Roma; accusato da più parti di sadismo e pornografia perché ha rappresentato la tortura di un bambino sul palcoscenico; oppresso – e spesso depresso – per quel che sta arrivando e che non può fermare (i fondamentalismi estremi dell’Islam e della destra cattolica, il vuoto pneumatico dei giovani che si divertono a malmenare i gay, la violenza cieca e ignorante), Ridley è sempre stato un alieno sin dai tempi della scuola. Gli autentici profeti, che non riescono proprio a tacere, non sono i benvenuti in una società conformista e che percepisce un mondo inesistente. Ridley è un mostro che vuole essere amato per quel che fa e quel che dice. Anche se per tanti si tratta di uno sporco lavoro.

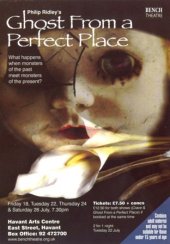

Il Ridley teatrante. Forse il più esplicito e il più scioccante. Che già a sei anni si baloccava con il palcoscenico e creava la sua “prima compagnia”. Nel suo fitto curriculum figurano ben 16 titoli di spettacoli teatrali, alcuni dichiaratamente destinati all’infanzia e tutto il resto destinato a quel mondo adulto che vuole “sentire e vedere”. Sono opere dure come Vincent River e Mercury Fur. Soprattutto quest’ultima, che gli costerà l’abbandono del suo editore storico, impregnata di echi di James Ballard e David Cronenberg, così disturbante da dover essere rappresentata nei teatri off londinesi a notte fonda. E’ un dramma apocalittico e visionario, avvolto in un buio scenografico e significante. Così le note di presentazione del Teatro Belli di Roma:

“Un’oscurità che permette di intravedere o soltanto di immaginare cosa sta accadendo. Una sorta di notte eterna che ha cancellato tutto. Metafora di quel lato oscuro dell’anima che Ridley lascia fuoriuscire liberamente dai personaggi protagonisti di questa pièce, costruita con la forza epica di una tragedia greca. Siamo in una Londra del futuro dove non esistono più né legge né ordine, in cui si è perduto il linguaggio e ogni memoria storica, e anche la natura risulta completamente trasformata. Un gruppo di ventenni, una delle tante bande che scorrazzano per la città, sopravvive organizzando dei party speciali, dove l’obiettivo è assicurare ai clienti la possibilità di realizzare le loro più sfrenate fantasie, che siano esse sessuali o macabre. Può succedere, dunque, che l’oggetto richiesto dal cliente per queste particolari attenzioni sia un bambino di dieci anni, e il cliente va assolutamente accontentato, costi quel che costi….”

Ci ricorda qualcosa? Sì, anche in questo caso, tanti déjà vu. Ma è solo un pregio. Perché Ridley fa parte di quella cerchia ristretta di autori che urlano al mondo senza ipocrisie che il Caos è già qui, rotolante per le strade della metropoli: un orrore scenico che è il riflesso (sulla pelle) di quello contemporaneo. Non fantascienza, è oggi. Perché è oggi che la società si sta deteriorando e l’apocalisse è dietro l’angolo. Non vediamo frammenti di un passato barbarico o di un futuro distopico. Per Ridley si tratta del presente. “Ho rivissuto Mercury Fur quando ho letto che in Iraq dei giovani contadini provenienti dall’Idaho, di quelli che vanno in chiesa la domenica e che mangiano la torta di mele, hanno rapito e violentato delle povere ragazzine, filmando tutto sul cellulare.”[1] L’orologio dell’Apocalisse sta per suonare?